人材育成担当者にとって、社員のスキル向上と教育コストの最適化は永続的な課題です。集合研修では会場確保や日程調整に多大な労力がかかり、受講者の習熟度にもばらつきが生じがちです。また、全国に拠点がある企業では、統一された品質の研修を提供することも困難でしょう。

こうした課題に対する有効な解決策として、 eラーニングが注目を集めています。 eラーニングを活用することで、時間や場所の制約なく均質な教育を提供し、管理工数の大幅削減と学習効果の向上を同時に実現できます。

本記事では、 eラーニングの基本概念から具体的な機能、導入メリット・デメリット、そして成功に導く実践的な活用方法 について詳しく解説します。効率的で効果的な人材育成体制の構築を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

目次

eラーニングとは?

eラーニング(e-Learning、イーラーニング)とは、「e(elecrtic=電子的な)」と「Learning(学び)」を組み合わせた言葉で、パソコン、スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器、インターネットを利用して教育、学習、研修を行うことを指します。

インターネットを通じて学習するため、会場に受講者を集めて実施する「集合研修」とは異なり、時間や異なり時間や場所を選ばずに受講者個人の事情に応じて、 いつでもどこでも学習でき、受講者個人の習熟度に合わせて自分のペースで学習できる 点が特長です。そのため、以前は集合研修に参加できなかった受講者にも学習機会を提供することができるようになりました。

eラーニングはコンピュータ上で受講できる学習教材と、学習履歴やテストの成績などを把握管理するシステム(LMS: 学習管理システム)を組み合わせたものが一般的で、教育担当者が集合研修を実施したり、紙で受講状況を管理する場合と比較して、 大幅に手間を削減 することができるようになりました。

「eラーニング」の日本での呼称は統一されておらず、「e-ラーニング」「e-Learning」「elearning」「イーラーニング」など表記の違いがあります。また、同じような用語として「Webラーニング」「ITラーニング」「ICTラーニング」「オンライン学習」など、さまざまな形で呼ばれています。

eラーニングの主な機能

ここでは、より具体的にeラーニングの機能について解説していきます。

自社オリジナルコースの作成・配信

eラーニングの大きな特徴の一つは、自社のニーズに合わせたオリジナルコンテンツを作成し、配信できることです。社内の業務マニュアルや商品知識、コンプライアンス研修など、企業特有の内容を学習コースとして提供することができます。

基本的には、作成済みのPowerPointや撮影した動画を、システムにアップロードするだけで完了します。

▼自社コンテンツ作成画面

コンテンツの作成に時間はかかりますが、eラーニングシステムを導入していれば、アップロードしたコンテンツを即座に従業員に配信することが可能です。学習コンテンツだけでなく、代表メッセージなども、eラーニングを活用すればスムーズに共有することができます。

以下の動画では、自社オリジナルコンテンツの作成の流れを説明していますので、ぜひご覧ください。

関連: コース作成方法

既存コンテンツの視聴

eラーニングシステムを活用すれば、サービス提供元が作成したコンテンツも視聴することができます。Aircourseの場合、基礎的なビジネススキルから、管理職向けのコンテンツまで、1000以上のコンテンツが視聴可能です。

以下は、Aircourseで提供されているコンテンツの一例です。

Aircourseのコンテンツ一覧は以下のページをご覧ください。階層別・テーマ別に条件指定ができるので、関心に合わせてコンテンツを絞り込むことができます。

関連: 標準コース・標準学習パス一覧

学習パス機能

学習パスとは、学習者のレベルや目的に応じて、複数のコースを組み合わせる機能です。初級から上級まで段階的に難易度が上がるよう設計したり、特定の職種に必要なスキルを網羅的に学べるようにまとめられたりします。

学習パスを活用することで、社員は自分に合ったペースで着実にスキルアップを図ることができます。またチームのスキル・知識の均質化を行い、チーム全体のパフォーマンス向上につなげることも可能です。

▼Excelのスキルを網羅的に学べる学習パス

学習管理システム(LMS)

学習管理システム(LMS)は、eラーニング運用のベースとなるシステムです。LMSがあれば、学習者の登録や進捗管理、コンテンツの配信、成績の記録など、eラーニングに関わる一連の機能を一元的に管理することができます。

LMSを導入することで、人事部門や教育担当者は、社員の学習状況を把握し、適切なフォローやフィードバックを行うことができます。また、学習データの分析から、教育プログラムの改善点を見出すこともできるでしょう。

さらに、LMSを活用することで、従来の集合研修では難しかった、個別最適化された学習を提供することも可能になります。

例えば、特定の分野に苦手意識を持つ社員には、補習用の追加コンテンツを自動的に提示したり、逆に学習が早く進む社員には、より発展的な内容にチャレンジしてもらったりと、きめ細やかな対応が可能です。

eラーニングのトレンドと特徴

eラーニングは、テレワークの普及や利用者のニーズの変化によって、機能面において年々変化を遂げています。具体的なトレンドについて、それぞれ詳しくみていきましょう。

クラウド型で最新の教育をかんたんに導入できる

現在のeラーニングはクラウド型となっており、 最新の教育をかんたんに導入 することができます。なぜなら、クラウド型はインターネット環境さえあれば常に最新のコンテンツを活用できるためです。

自動的に素早く最新の状態にアップデートされたコンテンツを受け取ることができるため、情報鮮度が常に高い状態で教育を実施できます。クラウド型で常に最新の教育を導入しましょう。

AI(人工知能)の登場により、これからのeラーニングは大規模な学習データを分析し、学習の効率を高めることができるようになりつつあります。また、VR(仮想現実)も導入されてきています。そのために、これまではeラーニングでは難しかった「実技についての学習」にも対応が可能になってきました。

このように、知識学習だけではなく、体験型学習がeラーニングの大きなトレンドになっています。

10年前より進捗管理がよりかんたんに

現在のeラーニングは進捗管理機能が充実しており、10年前よりもかんたんに管理できるように なっています。

10年前に社員教育の一貫として配信されるコンテンツを管理することは手間がかかり難しく受講状況すら分からなかったため効果測定が難しかったです。

最新のeラーニングは費用対効果も良くなっており安心して導入できるなど、導入の手間以上に得られるメリットが大きくなっています。進捗管理機能が向上したeラーニングをぜひ導入しましょう。

社員が自発的に学べる環境づくり

人材育成を進めていて大きな悩みは画一的な人材育成を行ってしまうことです。しかし、最新のeラーニングでは 社員が交流できる機能がついており、学びたいコンテンツを自分で探すことができます 。

他の社員が受けたコンテンツを知り、自分も学んでみたいという自発的な学習意欲を呼び覚ますことができます。自立型人材の育成にもつながるeラーニングシステムをぜひ試してみましょう。

また、自発的な学習を促進する上で、「システムの使いやすさ」が非常に重要になってきます。実際、「eラーニングを導入したものの、操作性が悪く、なかなか社員に使われない」というケースもあります。

以下資料では、 適切なeラーニングシステムの選び方や、実際に導入した企業の声を紹介 しています。自社にあったeラーニングシステムを選ぶ上で、ご活用ください。

導入メリット

学習機会を提供する雇用者側と学習に取り組む従業員側、それぞれの視点からのメリットを紹介します。

実際の導入事例を見て、自社に最適なツールを選びましょう

実際に導入した企業の成功事例や効果測定の方法を詳しく紹介しています。自社と似た業種・規模の企業の事例を参考に、導入後の効果をイメージしてください。

大勢の受講者に届けられる

eラーニングの最大のメリット といえます。集合研修の場合、一人の講師が一回の講義でカバーできるのはせいぜい40-50名です。仮に1000名の社員にコンプライアンス教育を行うとしたら、20回も同じ研修を行う必要があります。

大げさに聞こえるかもしれませんが、eラーニングの場合は一つの教材を一度に数千人、数万人に配信することができるので、圧倒的に便利です。

時間と場所を確保する必要がない

eラーニングによる学習は オンラインで完結できるため、時間と場所に縛られることがなくなります 。

集合研修の場合、全国各地の拠点ごとに日程を組んで会場を決め、受講者に集まってもらう必要があります。スケジュール調整も大変ですし、その受講者も必ずその日に集まれるか?というとそうではありません。どうしても休まなければならない状態になった場合は、その受講者の為にスケジュールを組む必要もでてきます。

本業務をストップしなければならず、業務進行を妨げたり、顧客対応が遅れたりする懸念があるものです。業務が気になって研修への集中度が落ちたり、研修後の業務負担が大きくなったりする可能性もでてくるでしょう。

eラーニングの場合、国内はもちろん、インターネット環境が許せば世界のどこへでも同じ教材を配信できます。業務時間外でも自宅、通勤中、休憩中など、都合のよい時間に取り組むことができ、業務に支障が出る心配もなく集中して学習できます。

教育の品質や従業員のスキルを統一できる

eラーニングを利用すれば同じ教材を同じように提供できるため、教育の品質を統一させることができます。

研修を同時期に開催する場合、複数の講師を手配する必要があります。仮にテキストの内容が同じでも、講義の展開は講師次第です。講師も同じことを何度も話さなければなりません。しかしeラーニングの場合、どこで誰が受けても教材は同一ですので、 講師の質に左右されることがありません。

最も評価の高い講師の研修をeラーニング化して配信も可能です。

また、毎回同じ学習コンテンツを使えることは、従業員の知識やスキルの統一化にもつながります。講師や研修が変わるごとに生じやすい内容の質の差も無くなるでしょう。何百人、何万人規模の従業員を対象にしても同一の内容を提供できます。

インターネット環境があれば、世界中どこでも同じ学習ができるため、地理的な問題もありません。以下の画像のように、学習パス機能を活用すれば、個人レベルだけでなく、事業所レベルでの知識・スキル・情報の統一化が図れます。

▼部署単位で学習パスを作成している例

理想的な教育施策を追求できる

企業の人材育成プランは自社の課題に基づいて設計されるのがベストです。もちろん、自社オリジナルの集合研修を開発することも可能ですが、基本的には専門家である講師のプログラムをベースにすることになります。

eラーニングの教材の調達方法は多様です。

- 既製品を買う

- オーダーメイドする

- 既製品をカスタマイズする

- 自社で制作(内製)する

これらを組み合わせて活用することで、自社の人材育成上の課題に対して最も理想的な教育施策を追求できます。

eラーニングの教材は「モノ」ですので、「ヒト」を相手にするよりも調整が楽で自由度が高いという点も実は重要なポイントです。

また、学習コンテンツが単一化されているため、修正や変更などが必要になってもシステム内での一回の編集で完結できます。

紙ベースで配布したあとに誤植が判明したらとても面倒です。あちこちに散らばった情報の担当者への通知も、それぞれの処理の手間も要りません。必要な修正や変更をしそびれることも無くなるでしょう。

コスト削減につながる

eラーニングは、人材育成に掛かる経費、時間、労力、リスクといったさまざまなコストの削減を可能にします。集合学習で発生する場所の確保、講師選定やスケジュール調整、招集通知や出欠管理などの毎回の準備を省けます。場所は不要のため人数制限もなく一度に数千、数万という規模で実施することも可能。講師なしでも進めることができるなど、コスト面で比較しても大きな差が出ます。

学習内容や資料も一度できあがれば、毎回の作成やコピーも不要です。従業員の業務スケジュールに影響しないので、業務負担やリスクを発生させずに学習効果を得られます。

eラーニング導入の先駆者である株式会社オートバックスセブンが試算を行ったところ、同社がeラーニングを用いて始めた教育施策を集合研修で行うと仮定した場合、 eラーニングの4倍のコストがかかる という結果が出ています。

さらに、ある大手学習塾では、新人講師向けの初期教育として実施していた3時間×4コマの集合研修のうち1コマをeラーニングに置き換えることで、教壇に立つまでの期間の圧縮と、集合研修のトレーナーにかけていた コストを25%削減することに成功 しました。

教育にかけられるコストは企業によってさまざまなので、一概に比較することはできませんが、eラーニングの導入により学習機会や対象者が拡大されれば、仮にコスト自体が増えたとしても、費用対効果はより高いと言えるでしょう。

上述のオートバックスセブンが試算対象とした教育も、eラーニングを導入したからこそ実施が可能になったものと考えられます。そうしたことを踏まえた評価が必要です。

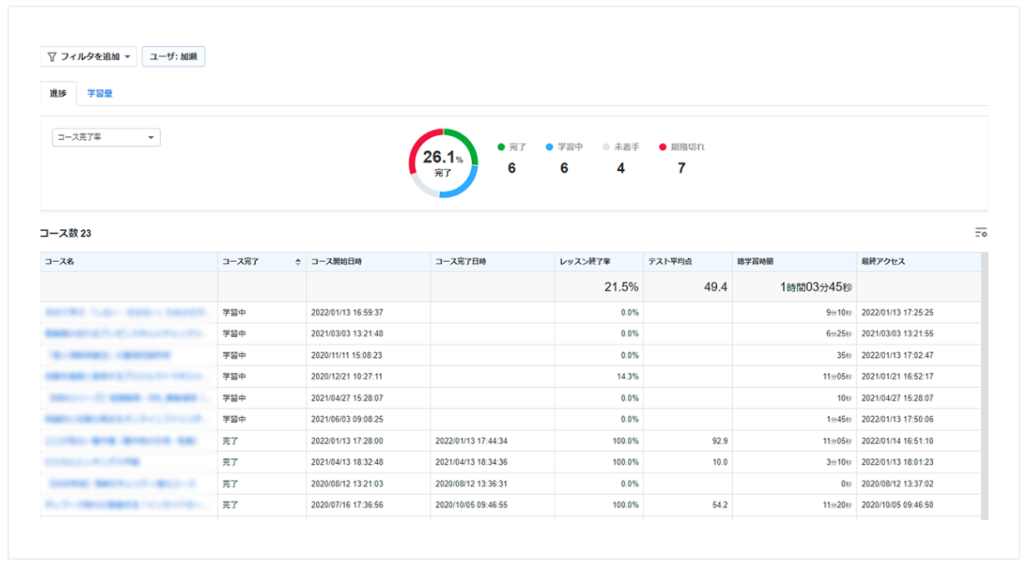

従業員の分析・評価、履歴の取得ができる

学習している従業員の利用状況が記録に残せるため、進捗や理解度がチェックしやすくなります。残されるデータを基にすることで、適正な評価や、理解を促すための適切なフォローが可能になります。従業員との良好なコミュニケーションの確立や公平な評価の実現は、従業員エンゲージメントの向上にも寄与するでしょう。

集合研修の実施結果を「数値化」するのは大変ですが、 eラーニングの場合は学習を実施するごとに学習時間や進捗率、取得点数などが自動的にデータベースに記録 されます。

▼学習進捗のレポート画面

このようにeラーニングを活用することで、学習状況を把握したり、実施後のレポートのために集計を行ったりする手間は圧倒的に少なく済みますし、最初からデータ化されているのでさまざまな軸での分析も可能です。

また、全ての情報が一つのデータベースに蓄積されていくので、ある受講者の学習履歴を一元管理し、必要なときに可視化することが可能です。その集合はビッグデータとなり、自社の人材の傾向分析や教育施策の検討に活用することが可能です。

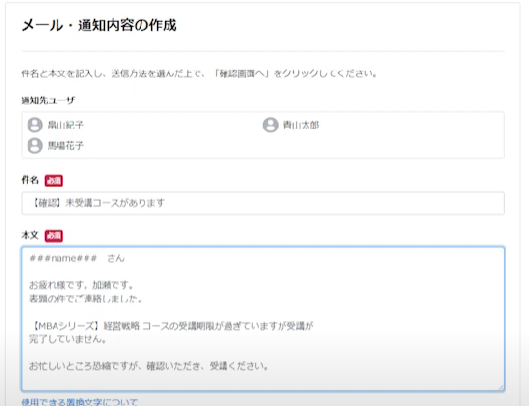

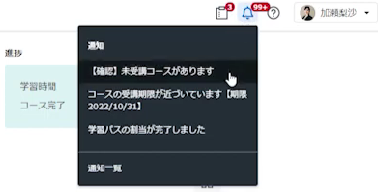

受講者とのコミュニケーションが楽

eラーニングの管理システム(LMS)には、受講者とのコミュニケーション機能がついているのが普通です。集合研修を手で管理していた時代は、メールソフトを駆使して受講者に連絡を取っていたと思いますが、この場合、送信先のセットだけで一苦労。誤送信のリスクも高く、連絡回数を極力減らす方向に調整していたと思います。

LMSでは、バイネームでメールアドレスを指定するのではなく、「ある教材の配信対象者」や「ある教材の進捗率が50%未満の受講者」といった条件でメールを送信することができるので、手間もリスクも減らせます。自動配信機能も使えるので、事前にメールをセットしておくことも可能です。

▼管理者のメール作成画面

▼学習者のメール受信画面

また、メールのほかにも掲示板などの機能を使って、従業員とのコミュニケーションを活性化させることもできます。

自分のペースで継続しやすい

学習において、個々の理解力や習得ペースには差があるものです。

集合研修のほとんどは、講師1~数名対複数。指導やサポートが行き届かないことも多く、大勢の前で恥ずかしくて質問できなかったり、場の流れに合わせて、知りたいことも分からないことも解決できないまま終わってしまうこともあるようです。eラーニングは、聞き取れない、理解できない箇所は何度でも繰り返すことができます。また、何度でも復習できるため、理解を確実にし、結果的に効率的なスキル習得につなげられるのです。

パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなどモバイル機器にも対応しているため、学習に取り組む準備が要りません。起動してすぐに学習を開始することができます。学習プロセスをすべて端末内で完結できる手軽さは、学習の継続効果にもつながるようです。

受講者にとってのメリットは利便性に関するものが中心です。利便性は学習の動機を拡大し、ひいては学習効果につながっていきます。

導入デメリット

eラーニングは多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。従来の教育では、対面での指導や、受講者同士のコミュニケーションを通じて、学びを深めることができました。

しかし、eラーニングでは、このような直接的なインタラクションが限定的になるため、それによるデメリットも理解しておくことが必要です。

その場で質疑応答ができない

集合研修なら、その場で講師や他の受講者に質問ができます。eラーニングの場合、基本的に単独で学習を進めることになるので、不明点や疑問があってもその場で解決することができません。

教材の作成や、別途質問対応窓口を設ける、社内SNSを活用するなど、運用上の工夫が必要になるでしょう。

受講者のモチベーションの維持が難しい

「いつでもどこでも学習できる」というメリットと引き換えになります。

eラーニングでは仲間と一緒に雑談を交えながら学習することはできません。そのため、モチベーションの維持に苦しむ場合があります。

受講者のモチベーション維持には管理者側の働きかけが必要でしょう。

強制感を感じることがある

「いつでもどこでも学習できる」ということは、その学習から「逃げられない」ということにもつながりかねません。

そもそも会社から提供される学習機会はフル活用すべきですし、集合研修なら逃げられるというものでもありませんが、システムで管理されるという状況にストレスを感じてしまう場合があります。

強制感を感じないよう、教材の数やスケジュール等に工夫が必要でしょう。

受講するための環境・端末が必要

集合研修は身一つあれば受講できますが、eラーニングにはインターネット環境と端末が必要です。

昔は問題になりがちでしたが、今では企業における個人用パソコンの支給は一般化していますし、eラーニング受講に個人のタブレットやスマートフォンの利用を許可している企業も多くみられます。風化しつつあるデメリットと言えるでしょう。

活用シーン、活用方法

eラーニングは個別教育だけではなく、教育の目的に合わせてさまざまな形態で教育を行うことができます。

自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう

クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。

階層別研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。

階層別教育

eラーニングは階層別教育に有効活用できます。eラーニングは対象者の属性に合わせてコンテンツを提供することができるためです。

例えば、課長職以上の管理職には経営層予備軍としてプロジェクトマネジメントのコンテンツを配信することが可能です。階層別教育を検討している方は、ぜひ活用してみましょう。

関連記事: 階層別教育・研修とは?実施目的・方法・カリキュラムを徹底解説

全社一斉教育

eラーニングは、全社一斉教育が可能です。例えば、情報セキュリティやコンプライアンスに対する認識は全社員共通認識を持つ必要があります。また、社内外に溢れる情報や社員の経験、技術やノウハウなどを集積し、全社員に共有することで新しい知識や文化の創造を目指します。

これらの企業における知識資産を全社的に共有・管理したり、新しい意思決定や行動に共有・管理している知識資産を生かすためのマネジメント方法のことを「ナレッジマネジメント」と言います。

コンテンツを指定し、期日までに受講完了を指示することで効率的な全社一斉教育を行えます。全社一斉教育研修にeラーニングは大きな効果を発揮するでしょう。

専門スキル教育

eラーニングは専門スキル教育研修を実施したい教育担当者の手助けとなります。eラーニングには職種ごとに必要な知識を学びとれるコンテンツが用意されています。

例えば、専門職を育成しようと人材育成担当者が努力しても職種の経験がなければ上手く知識を伝授することが難しいことがあります。専門知識・スキルが必要な職種に大きな効果を発揮する専門スキル研修はeラーニングが有効です。

離れた拠点での研修や動画マニュアル

全国展開する企業においては、各地に拠点や店舗があり、研修を実施するためには講師の手配や会場の手配を行う必要があり、担当者に大きな負担がかかります。

また、拠点ごとに講師が異なると、研修の質にばらつきが出るといった弊害もあります。

eラーニングは、場所を問わずに同一のコンテンツで学習ができるため、全国に拠点がある企業においても研修を開催する負担を減らしつつ高いレベルの研修を行うことができます。

OFF-JT

eラーニングは、職場外での自己啓発や資格取得など、OFF-JTとしても活用できます。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 語学学習コンテンツを用意し、語学力向上を支援する

- 業務に関連する資格取得をeラーニングで学習支援する

- 情報処理資格、簿記資格、宅地建物取引主任者資格など

- ビジネススキル向上のためのコンテンツを提供する

- プレゼンスキル、ロジカルシンキング、交渉力など

このようにOFF-JTにeラーニングを活用することで、従業員一人ひとりの自己啓発を促進し、スキルアップを図ることができます。OFF-JTにeラーニングを掛け合わせることで、自発的な学びの機会を従業員に提供できるようになります。

導入に必要なもの

eラーニングを導入するにあたって、必要なものを解説していきます。

インターネット環境

eラーニングを活用するためには、インターネット環境を整えておく必要があります。社内環境については、企業が担う範疇となるでしょう。

活用デバイス

現代では、ほとんどの人がパソコンやスマートフォンを所有しているでしょう。企業では、各従業員にスマートフォンやタブレットを貸与しているところもあります。いずれにしても、インターネット環境に適応するデバイスが必要です。

学習コンテンツ

学習の教材にあたる学習コンテンツの準備が必要です。音声のみ、講義映像、アニメーション講義、パワーポイント資料などがあり、それぞれを組み合わせたものもあります。

学習コンテンツは、自社オリジナルの内容のコンテンツも制作できますし、すでにオンライン上で提供されている学習コンテンツやコースを選択して活用することも可能です。外部コンテンツは、サービス業者と法人契約を結んでの活用となるでしょう。コンテンツ制作は、自社で内製する方法と制作業者などに外部委託する方法があります。

実はeラーニングには「SCORM(スコーム)」という各際標準規格があり、この規格に沿ったコンテンツ制作によって、あるLMSで運用したeラーニングコンテンツとその履歴を別のLMSに移すことが可能です。学習コンテンツの国際標準規格のことをSCORM(スコーム)といいます。規定に沿うコンテンツ制作によって、再利用、アクセシビリティ、互換性などを実現します。

そのため、eラーニングを本格的に導入する際は、以下のようなやり方がおすすめです。

- LMSを選び、ベンダーのコンテンツのラインナップを確認する

- 希望がない場合は、他のベンダーのeラーニングコンテンツを探す

これらを実践していくことで、LMSもeラーニングコンテンツも、自社に最適なものを選ぶことができます。

LMS(学習管理システム)

LMS(学習管理システム)とは、誰が、いつ、どの教材を、どのくらい閲覧したのか等の学習履歴やテストの点数、状況のデータの蓄積や分析および評価を一元化するシステムです。

個人の成長が個人の財産となる学校とは違い、企業では個人の成長が会社の業績を左右します。教育サービスの提供側(企業)と受講側(従業員)が、運命共同体なのです。そのため、企業の人材育成シーンでは、学習目標とそれを達成するための体系的な教育を用意し、一人ひとりの社員が目標に到達するまでのプロセスを管理してあげるのが理想的です。

これを可能にするのがLMS(学習管理システム)です。

必要なデータを集計し、社員の学習状況を管理者が定期的に確認することで、個人や組織全体の学習進捗率や達成度合い(学習内容の理解度)が分かるのです。

LMSの仕組みを活用することで、進捗の悪い社員に学習を促す連絡をしたり、理解度の低い社員に必要なサポートを行うことができます。

また、複数の学習コンテンツの中から、学習者が選択したり、管理者が割り当てることもできます。受講者同士が意見や情報交換のできる機能を備えたLMSも登場しています

関連記事: LMS(学習管理システム)とは?5つの特徴と活用法を解説

主要なeラーニングシステム5サービス

ここからは、主要なeラーニングシステムをご紹介していきます。自社に導入するeラーニングシステムでお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

AirCourse|万能型eラーニングシステム

参照: AirCourse – 社員教育をカンタンに。クラウド型eラーニング

「 AirCourse 」は、 動画研修が受け放題のクラウド型eラーニングシステム です。

自社オリジナルコースの作成・共有が容易で、優れた管理機能を備えており、 自由度の高い研修プランが検討できる点が大きな魅力 です。

また、直感的な操作性により受講者や管理者の負担を軽減し、誰でもすぐに使いこなせるため、余計な手間をかけることなく人材育成における課題解決ができます。

初期費用がなく、月額料金も低コストで運用できるので、 初めてeラーニングシステムをご利用いただく企業でも安心してご利用いただけます。

【利用料金】

・ベーシックプラン:1ライセンス月120円~

・コンテンツプラスプラン:1ライセンス月200円~

【形態 】

クラウド

【特徴】

・ 動画研修コンテンツの豊富さ :幅広いテーマの動画研修が受け放題

・ 柔軟なコース作成 :自社オリジナルのコースを簡単に作成・配信可能

・ スムーズな導入・活用の実現 :導入・運用担当者向け説明会で運用者向けにトレーニングの支援

【こんな企業におすすめ】

初めてeラーニングシステムを導入しようと検討している企業

セキュリオ|セキュリティ研修に特化

「セキュリオ」は、最新の情報セキュリティ教育に特化したeラーニングシステムです。

90種類以上の専門家監修教材を提供し、企業のセキュリティ教育を効率的にサポートしてくれるため、全体的なセキュリティレベルの底上げが可能です。

また、自動採点・集計機能やオリジナル教材の登録も可能で、一人ひとりに合わせたカスタマイズができ、従業員のセキュリティ意識向上を促進します。

スマホからも受講できるので、どこでも手軽に繰り返し学習できる点も大きなメリットといえます。

【利用料金】

要お問い合わせ

【形態】

クラウド

【特徴】

- 90種類以上の専門家監修教材:基礎から専門まで幅広いセキュリティ教材を提供。

- 自動採点・集計機能:業務効率を大幅に向上させる自動化機能。

- オリジナル教材の登録:企業独自の教材を追加可能。

【こんな企業におすすめ】

従業員のセキュリティ意識向上を図りたいと考えている企業

参照元: セキュリオ公式サイト

SEプラス|エンジニア研修に特化

「SEプラス」は、エンジニア向けの研修に特化したeラーニングシステムです。

SEプラスの最大の特徴は現役エンジニアによる実践的な教材提供で、14年以上もの間、さまざまなIT企業に提供し続けている実績があるため、確実な個々のスキル向上が実現できます。

また、多様なプログラミング言語や技術トピックに対応し、初心者から上級者まで幅広い層に適したカリキュラムを揃えているので、全従業員が満足度の高い研修を受講できます。

午前免除対応の基本情報技術者コースも用意されているので、一人前のSEとして従業員を成長させたい、もしくは資格取得を推進している企業におすすめです。

【利用料金】

各研修サービスを参照

【形態】

要お問い合わせ

【特徴】

- 実践的な教材:現役エンジニアが監修したリアルな教材

- 効率の良いインプットとアウトプット:書籍とwebテストで学習するハイブリッドeラーニング

- 基本情報技術者資格対策:「科目A免除制度」に対応している研修でスムーズな資格取得が可能

【こんな企業におすすめ】

最新技術に対応した教育を実施して、エンジニアのスキルアップにつなげたいと考えている企業

参照元: SEプラス公式サイト

LearningWare|グローバルな研修を実現

「LearningWare」は、導入企業2800社以上、月間利用者100万人以上の圧倒的な実績を誇るeラーニングシステムです。

企業研修、代理店研修、学校教育、オンライン講習、オンライン試験など多様な用途に対応しているため、企業ごとに異なる課題や教育手法に関するご要望に対応ができます。

また、多言語対応や高度なカスタマイズ機能を提供しているので、海外支店での利用や社内システムと連携など、さまざまな企業の教育ニーズに柔軟に対応することも可能です。

使いやすさとセキュリティを兼ね備えたLearningWareは、効果的かつ効率的なオンライン学習環境を提供します。

【利用料金】

- Lightプラン:月20,000円~

- Standardプラン:月40,000円~

- Premiumプラン:月52,000円~

【形態】

クラウド

【特徴】

- 多言語対応:世界中の拠点で利用可能。

- 豊富な機能:顔認証、API連携、決済機能など多彩な機能。

- 高いカスタマイズ性:企業のニーズに合わせたシステム構築が可能。

【こんな企業におすすめ】

グローバル展開している、もしくは目指している大企業

参照元: LearningWare公式サイト

まなびプレミアム|コストを抑えて運用

「まなびプレミアム」は、ライトワークスが提供する企業向けeラーニングシステムです。

月に一人当たり74円からという低コストを実現しつつ、階層や役職に合わせた幅広い教育コンテンツを提供しているので、高いコストパフォーマンスを誇ります。

また、1つの教材は3〜5分程度で学べるため、学習者の負担を軽減しつつスキマ時間に活用できる点が大きな魅力です。 企業独自の教材制作もサポートしているため、特定のニーズに応じたカスタマイズも可能です。

【利用料金】

契約ID数によって変動あり

【形態】

要お問い合わせ

【特徴】

- 低コスト運用:リーズナブルな価格設定で多彩なeラーニング教材を提供。

- スマホ対応:スマートフォンでの受講が可能で、時間や場所を問わず学習できる。

- カスタマイズ可能:企業独自の教材制作にも対応し、特定のニーズに応じた研修が可能。

【こんな企業におすすめ】

予算を抑えつつ社員教育を充実させたいと考えている企業

参照元: まなびプレミアム公式サイト

自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう

クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。

コンプライアンス研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。

社員育成にeラーニングを活用した成功事例

eラーニングを導入することで、営業スキルの統一化、オンボーディングの効率化、社内検定制度による業績向上など、様々な成果を実現できます。特に、営業工数の大幅削減から平均受注単価15.2%アップまで、具体的な数値成果を上げている企業も多数存在します。

ここでは、実際にeラーニングシステム「 AirCourse 」を活用して社員育成に成功し、測定可能な成果を達成した企業の具体的な取り組み事例をご紹介します。

営業スキル統一化と育成工数削減を実現|株式会社ぐるなび様

飲食店情報サイト「ぐるなび」を運営する株式会社ぐるなび様では、全国の営業メンバーを対象とした研修において、管理工数の大幅削減と教育品質の向上を同時に実現されています。同社のセールスイネーブルメントグループでは、数百名の営業メンバーの育成を集合研修で実施していましたが、複数のExcelファイルによる受講管理の煩雑さと、会場・日程調整にかかる膨大な手間が大きな課題となっていました。

AirCourse導入後は、受講情報の管理からアンケート結果まで育成に関する情報を一元管理できるようになり、担当者の負担を大幅に軽減。さらに営業プロセスを細分化したオリジナルコンテンツを作成し、「案件探し」から「契約後の手順」まで体系的な営業スキル習得を可能にしました。レポート機能を活用した進捗フィードバックにより、積極的にコンテンツを受講するメンバーが増加しています。

導入後の主な成果

- 育成情報の一元管理により運営工数を大幅削減

- 営業スキルの体系的な習得環境を構築

- 自発的な学習を促進する仕組みづくりに成功

参考: 育成に関する情報をeラーニングで一元管理し、運営工数を大幅削減!|株式会社ぐるなび様 AirCourse導入・活用事例

オンボーディング効率化と移動コスト削減を実現|株式会社ニチイケアパレス様

介護付有料老人ホーム「ニチイホーム」を運営する株式会社ニチイケアパレス様では、中途入社者の継続的なオンボーディング研修において、移動時間の削減と研修品質の均質化を実現されています。従業員数3,000名を超える同社では、毎月1日と16日に30名前後の中途入社者を迎える中、新型コロナウイルスの影響で集合研修の実施が困難になったことをきっかけにeラーニングを導入しました。

AirCourse活用により、入社後のオンボーディング研修を完全オンライン化し、受講者は片道2時間以上かかっていた研修会場への移動時間を削減できるようになりました。また、365日お客様がいる環境において、研修参加のための職員の穴埋め負担も解消。テスト機能を活用した介護福祉士やケアマネジャーの資格試験対策も実施し、スキマ時間での効率的な学習を実現しています。

導入後の主な成果

- 移動時間削減により受講者の負担を大幅軽減

- 研修参加時の職員穴埋め工数を解消

- 資格試験対策のオンライン化で学習効率向上

参考: eラーニングで「中途入社者へのオンボーディング」「資格試験対策」「福利厚生」をすべてカバー|株式会社ニチイケアパレス様 AirCourse導入・活用事例

社内検定制度で受注単価15.2%向上を実現|株式会社SHIFT様

株式会社SHIFT様では、急成長に伴う人材育成の課題に直面していました。毎月100名の中途入社者に対する集合研修は拠点ごとの講師手配が必要で研修内容に差が生じるケースがあり、さらに地方拠点も含めた全社統一の教育環境整備が急務でした。また、スキルアップとキャリアアップを目指す独自の社内検定試験制度「トップガン教育」の全社展開も課題となっていました。

同社がAirCourseを選んだ決め手は、受講者からの問い合わせがほとんど発生しない直感的なUI/UXと、スマートフォンでの簡単利用でした。入社者研修では講義動画を各自がAirCourse上で事前学習し、対面時間は演習やディスカッションに集中する反転学習を実現しました。「トップガン教育」では学習から試験までワンストップで運用し、合格者には上位業務へのアサインと収入アップという明確なインセンティブを設定し、全社的な検定試験ブームを創出しています。

導入後の主な成果

- 平均受注単価15.2%アップを実現

- 反転学習により研修効率が格段に向上

- 約1,000名が登録する自発的学習文化を構築

参考: ムーブメントにまで発展した社内検定試験制度により、受注単価15.2%アップを実現|株式会社SHIFT様のAirCourse導入・活用事例

成功に導くための5つのポイント

eラーニングを導入し、効果的に活用するためには、単にシステムを導入するだけでなく、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。以下では、eラーニング導入を成功に導くための5つのポイントについて、詳しく解説していきます。

導入の目的を明確にする

何のためにeラーニングを自社に導入するのかを明確にすることによって、具体的にどのように運用していくのかのイメージを持つことができます。eラーニングシステムは、数多くのベンダーから開発されており、達成したい目的によって選ぶべきシステムは異なります。

一般的な学習コンテンツで研修の目的が達成できるのか、それとも現場のニーズに合わせてコンテンツを内製する必要があるのかなどをあらかじめイメージしておくことが大切です。

リアルな場でコミュニケーション機会を設ける

eラーニングの導入によって、受講者同士のリアルな場でのコミュニケーションの機会が減少することは避けられません。しかし、受講者同士のコミュニケーションは、モチベーションの維持や情報交換の観点から非常に重要です。

eラーニングのみで研修を完結するのではなく、eラーニングとリアルな場での学習機会を設けて、使い分けることが大切です。また、リアルな場を創出することが難しい場合は、チャット機能やビデオ会議ツールを活用し、オンラインでの相互コミュニケーションを促進するようにしましょう。

受講に関するルール作りを行う

eラーニングを導入する際には、受講のルールを徹底しましょう。

eラーニングを使った学習は、就業時間に含まれるのか曖昧なケースがあります。人によっては、休日や終業後の時間で学習を進めることもありますが、時間外労働として賃金を払う必要性が出てくることもあります。

そのため、受講者の負担とならないように、就業時間内に受講することや、やむなく22時以降や休日に学習する場合には、特別手当を支払うなどといった明確なルールを定めましょう。また、受講自体が任意なのか、強制力を伴うものなのかを周知させることも大切です。

効果を定期的にモニタリングする

eラーニングの導入目的は、従業員の知識レベルの底上げや特定スキルの習得・ビジネスマナーの習得など、企業によってさまざまです。eラーニングの導入後は、それらの目的が達成できているのか、明確な成果が出ているのかといった効果をモニタリングする必要があります。

学習状況によってフォローアップを実施する

eラーニングシステムには、受講者の学習理解度や進み具合・テストの結果などを管理する機能があります。管理者はこれらの機能を活用して、学習のスピードが遅い・理解の度合いが低い受講者に別のコンテンツを用意するなどのフォローアップの仕組みを作ることが求められます。

導入時の注意点

集合研修をeラーニングに置き換える際の注意点を確認します。

全ての教育をeラーニングで学べるわけではない

集合研修には集合研修ならではのメリットや、集合型でしかできない要素があります。例えばディスカッションやロールプレイなど、応用や実技面のトレーニングは集合研修の方が向いているでしょう。

eラーニングが登場した初期の頃は、集合研修を機械的にeラーニングに置き換えたため、学習効果が損なわれてしまう例がみられました。そのような事態にならないよう、eラーニングで予習として知識の習得を行い、集合研修で実践を学ぶなど、 それぞれの特徴を活かした教育設計が必要 です。

従来型の対面型授業、人と人との授業と併用し、支え合うことで、教育効果の相乗効果も生まれます。最適なシーンで最適な方法を選択することが、これからのeラーニングの重要なポイントです。

もっとも、IT技術の発展により、eラーニングでカバーできる範囲は着実に広がってきています。

例えば、以前は業務に必要な「動作」を教材コンテンツで伝えるのは困難でしたが、動画配信技術の向上により、今では熟練スタッフの動画を撮影して配信することで、手を使った細かな作業の仕方や体の動かし方などを、受講者にリアルに伝えることができるようになりました。

ディスカッションやシミュレーション、実技確認が必要な学習についても、SNSやテレビ会議システム等を取り入れることで補完が可能です。

eラーニングとそれ以外の教育手法をどのように組み合わせて活用していくか 、自社に最適な形を検討しましょう。

受講者のモチベーション維持に工夫が必要

eラーニングの導入により、集団性が失われる分、個人のモチベーション喚起や受講促進に苦労が生じる場合があります。

一般的なLMSでは、進捗状況に応じてメール配信を行う(例えば未修了者だけにチアアップメールを送るなど)ことができますが、メンタリングの実施やランキング発表等を通じた学習する風土作り、集合研修との組み合わせ等、システムだけに頼らない工夫も大切です。

受講環境の整備が必要

注意点というより導入の大前提となりますが、eラーニングの利用には、インターネット環境と端末が必要です。自社のインフラの状況を確認し、必要に応じて投資が必要になります。

なお、個人端末が支給されていなくても、受講サイト自体は個人ごとのログインアカウントで切り替えができるので、共用パソコンやタブレットを利用している例もみられます。

自社ニーズにあわせたコンテンツの内製が必要

eラーニングを導入する際、市販のコンテンツを活用するだけでは自社の教育ニーズを十分に満たすことはできません。そのため、自社の実情に合わせてオリジナルのコンテンツを内製化することが重要です。

内製化のメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 企業秘密の管理 | 企業秘密を含む内容を自社コンテンツに盛り込める |

| カスタマイズ性 | 自社の業務プロセスや用語にカスタマイズ可能 |

| コスト削減 | 市販コンテンツより低コストで作成できる |

内製化するコンテンツとしては、以下のようなものが考えられます。

- 新入社員研修

- 業務プロセス研修

- コンプライアンス研修

- 製品・サービス研修

自社の実情に合わせたコンテンツを内製化することで、より効果的かつ効率的なeラーニングの運用が可能になります。

コミュニケーション機会への配慮

コストの掛かりやすい集合研修の代わりにeラーニングを取り入れたとき、社員同士の接点の減少は避けられないでしょう。eラーニングのデメリットにもなり得る点です。学習やスキルアップに関わるすべてのことをeラーニングに置き換えてしまうのは得策ではないようです。

リアルに集まって一緒に学習する環境は、コストは掛かりますがデメリットばかりではないはずです。感情や五感の感覚が重要な技術など実技トレーニングなしには習得できないものもあります。eラーニングを社内活用する中で、使い分けをしていくことが大切です。

まとめ|導入後は効果測定を行い、適切に運用しよう

eラーニングは、従来の集合研修が抱える時間・場所・コストの制約を解決し、組織全体に統一された質の高い教育を提供できる革新的な学習手法です。特に、大勢の受講者への同時配信、個人のペースに合わせた学習、そして詳細な学習データの取得による効果測定は、従来の研修では実現困難だった価値を提供します。

一方で、リアルタイムでの質疑応答の難しさや、モチベーション維持の課題など、eラーニング特有のデメリットも存在します。そのため、知識習得はeラーニング、実践的なスキル向上は集合研修というように、学習内容に応じた最適な手法の使い分けが重要です。

成功への鍵は、明確な導入目的の設定、適切な受講ルールの策定、そして継続的な効果測定とフォローアップの仕組み構築にあります。これらのポイントを押さえることで、eラーニングは企業の人材育成戦略において強力な武器となるでしょう。

現代のデジタル化が進む企業環境において、eラーニングの戦略的活用は競争優位性の確保につながる重要な取り組みとなります。

社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。