階層別研修は、役職や年齢、勤続年数、習得したスキルなどで社員を分けて、それぞれの階層に必要な知識やスキルを習得してもらうことを目的とした研修です。新入社員、若手社員、中堅社員、管理職といった階層が上がるにつれ求められる役割が変わり、それに伴って必要な知識やスキルも変わります。

階層別研修を実施する目的は、社員が新たな階層で会社から期待される役割を明確に理解し、短期間でその階層にふさわしいパフォーマンスを発揮できる状態にすることです。しかし、人材育成に取り組む企業の多くが、効果的な研修設計に課題を抱えています。

「新入社員から管理職まで一律の研修では効果が薄い」「各階層に適した内容がわからない」「研修体系が整備されておらず場当たり的になっている」といった悩みは、組織的な人材育成において深刻な問題となっています。これらの課題は、体系的な階層別研修の設計と運用により解決可能です。

各階層の特性を理解した研修設計により、社員の成長促進、組織力の向上、そして企業全体のパフォーマンス強化を実現している企業が増えています。

本記事では、階層別研修の実施方法から効果的なカリキュラム設計のポイント、成功事例まで、実践的な階層別研修構築に必要な情報を体系的に解説します。

効果的な階層別研修で、組織全体の成長力を向上させましょう。

階層別研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

階層別研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

目次

階層別研修の実施方法

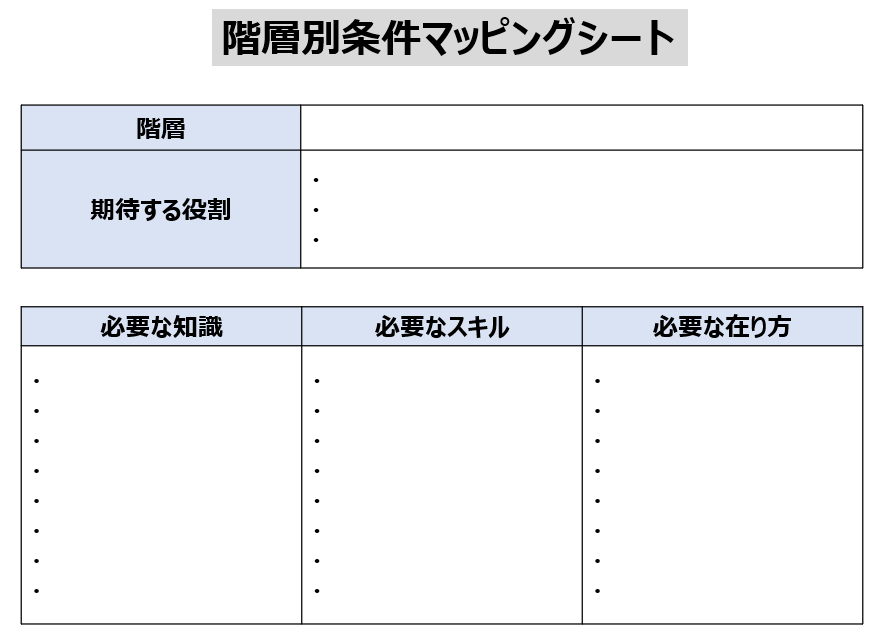

階層別研修を効果的に実施するためには、まず各階層ごとに期待される役割や条件を具体的に定義することが重要です。これにより、それぞれの階層に必要なスキルや知識を明らかにし、適切な研修プログラムを設計することができます。

具体的には、以下のような要素を階層ごとに明確化します。

- どのような役割を期待しているか:新入社員には基本的な業務遂行能力、中堅社員にはリーダーシップ能力、管理職には戦略的な意思決定力など

- どのような知識が必要か:業界知識、専門スキル、最新技術など、階層ごとに業務を遂行するための具体的な知識を設定

- どのようなスキルが必要か:対人コミュニケーション能力、問題解決能力、チームマネジメントスキルなど

- どのようなあり方が必要か:リーダーシップ姿勢、柔軟な対応力、チームを牽引する責任感など

これらを階層ごとに具体的に定義することで、それぞれの階層に対してどんな研修プログラムを実施したらよいかを明確にすることができます。

体系図を作成する

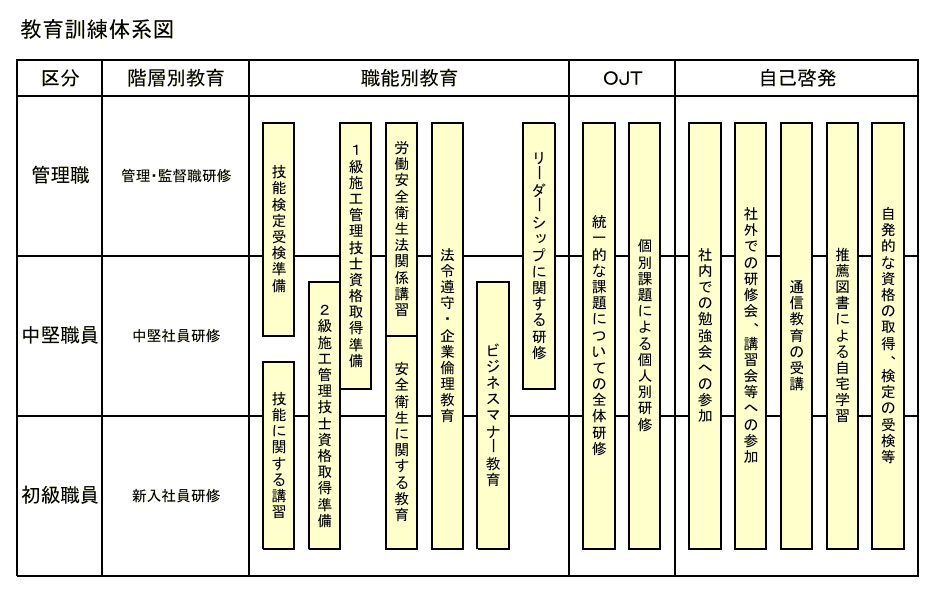

階層別研修をより体系的に運用するためには、研修体系図を作成することが効果的です。この体系図を用いることで、研修の全体像を視覚的に把握でき、実施すべき内容が明確になります。

また、行き当たりばったりな「思いつき研修」を回避し、研修後のフォロー体制も整えやすくなります。

体系図を作成する際は、以下の手順を参考にしてください。

- 項目の設定

研修体系図の縦軸に「階層」、横軸に「研修内容」を配置し、それぞれの関係性を整理します。

- 役割の明確化

階層ごとの役割を体系図内で整理し、どの役割にどの研修が紐づくかを示します。

- 研修ニーズの調査

社員や各部門の声をヒアリングし、研修の必要性や期待される成果を洗い出します。ここでは、現状把握のためのスキルマップやマッピングシートなどを活用すると良いでしょう。

- 研修内容とゴールの設定

各研修の所要時間、ゴール、研修後のフォロー内容や効果測定基準を明確にし、実施後の効果を測れるようにします。

- 図式化

以上の内容を図式化して整理します。特に決まった形式はないため、自社の課題やニーズに応じて分かりやすく表現しましょう。

階層別条件マッピングシート

上記のマッピングシートは以下よりダウンロードできます。

(情報入力なし)PowerPointファイルで無料ダウンロード

また、フォーマット例は行政機関のページなどでも参照できます。

教育訓練体系図フォーマット

参考:厚生労働省

研修後アンケート・理解度テストの実施なら「AirCourse」

研修後のアンケートや理解度テストの実施は、管理がしやすい「AirCourse(学習管理システム)」がおすすめです。

AirCourseなら、動画視聴後・集合研修後のアンケート・テスト実施が容易で、必要に応じて追加の学習や声かけを行うことができます。システムに標準搭載されているコンテンツに加え、企業オリジナルのコンテンツを作成・配信することが可能です。

自社の階層別研修を実りあるものにしたい、さらにアップデートしたいとお考えの方はAirCourseが分かる下記資料をご覧ください。

どの階層から実施するか

階層別研修を導入する際、どの階層から研修を実施するかを判断することも大切です。

組織改革、人材育成の観点から階層別研修を実施する場合、まず企業経営に関わるマネジメント層から実施し、中堅社員、若手社員、新入社員の順番で社内全体へ浸透させていく流れが望ましいとされています。

しかし、自社の課題やニーズによっては、中堅社員や若手社員から開始する方が効果的な場合もあります。

どの階層から実施するかを判断する際には、自社の現状と課題、そして研修の目的を明確にしたうえで、最適な順序を決定することが大切です。

階層別研修カリキュラム設計のポイント

多くの企業が階層別研修の対象としている、新入社員、若手社員、中堅社員、管理職の4つの階層それぞれで押さえておきたいポイントを解説します。

新入社員研修

新入社員研修を企画する上で押さえておきたいポイントは2つです。

学生から社会人への意識の切り替え

学生と社会人の立場の違いをひとことで表現すると、学生はお客様(もらう側)、社会人は提供者(与える側)です。

研修受講によって学生から社会人への意識の切り替えをスムーズに行うことができると、職場に配属後も新入社員という立場に甘えることなく、適度な緊張感を持って仕事に取り組めるようになります。

社会人にふさわしい振る舞いの習得

新入社員といえど、顧客の前では会社の代表として振る舞う必要があります。

新入社員研修で身だしなみ、挨拶、敬語、名刺交換、報連相(報告・連絡・相談)、電話やメールの対応といったビジネスマナーを学ぶことで、社内外の関係者に対して社会人らしい対応をスムーズに行えるようになります。

これにより、顧客や取引先にも良い印象を与えることができるでしょう。

若手社員研修

入社2年目~5年目程度の若手社員研修を企画する上で押さえておきたいポイントは2つです。

ビジネススキル習得

一人で業務をこなせるようになった若手社員に必要には、効率的に仕事を進めるためのビジネススキルを身につけることが求められます。

例えば、周囲の協力を得ながら業務を進めるときには、ロジカルシンキングやロジカルライティングなど、相手を納得させるためのスキルが効果的です。

また、作業効率の向上に直結するWord、Excel、PowerPointなど基本ソフトの操作スキルの習得もおすすめです。

指導力習得

若手社員が次第に後輩や部下を指導する立場になることを見据え、指導力を養う研修も重要です。

例えば、OJT研修やプレゼンテーションなどコミュニケーションスキルが習得できる研修により、後輩や部下との信頼関係を築き、チーム全体のパフォーマンス向上が狙えます。

中堅社員研修

チームリーダーや係長などの立場で業務を行う中堅社員研修を企画する上で押さえておきたいポイントは2つです。

リーダーシップ

中堅社員はチームリーダーや取りまとめ役として、メンバーと積極的に関わりながらチームの目標達成や業務の効率化を主導することが求められます。

そこで自身のリーダーシップスタイルを確立し、状況に応じて柔軟に対応できるスキルが必要です。

リーダーとしての役割を理解し、実践的なスキルが学べるリーダーシップ研修はチームの成果を向上させるのに効果的です。

セルフマネジメント

中堅社員はマネージャーと現場メンバーの間に立って双方をつなぐ重要な役割を担います。自身の体調や感情に左右されることなく常に安定したパフォーマンスを発揮するセルフマネジメント力が欠かせません。

アサーティブ(適切な自己主張)やアンガーマネジメントのスキルを身につけさせるのもおすすめです。

管理職研修

全社的な課題解決や人材育成、重要な意思決定など、多岐にわたる役割を担う管理職に向けた研修を企画する上で押さえておきたいポイントは2つです。

組織マネジメント

管理職は多忙であるがゆえに、自身が意思決定や業務推進のボトルネックにならないように、自分が不在でも組織が回る仕組み作りを行う必要があります。

組織の中に自分の分身となるリーダーを育てるためにおすすめなのが1on1ミーティングやコーチングなど相手の自主性を引き出すスキルの習得です。

リスクマネジメント

管理職には、企業のブランドや組織の健全性を守るためのリスク管理能力も求められます。

バイトテロをはじめとするSNSを使用した企業ブランド失墜やインターネット上の炎上リスク、ハラスメントやメンタルヘルスといった問題を未然に防ぐための知識やスキルを習得する必要があります。

自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう

クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。

階層別研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。

階層別研修を実施するときのポイント

ここまで、階層別研修の実施方法やカリキュラム設計のポイントについて解説しましたが、研修を効果的に実施する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。

- スキマ時間を生かした学習を取り入れる

- 研修の目的・意義を社員に共有しておく

- 研修内容は定期的にアップデートする

- アウトプットの機会を増やす

これらのポイントを意識することで、研修の効果を最大限に引き出し、社員の成長と企業全体の競争力向上につなげることができます。

スキマ時間を生かした学習を取り入れる

階層別研修を実施する際には、参加者の業務スケジュールとの調整が課題となることがあります。

特に、業務が忙しい社員の場合、研修への参加が負担になることもあります。このような場合には、オンライン研修や動画教材を活用するなど、受講形式を工夫することで解決できます。

例えば、eラーニングを導入すると、社員が自身のスケジュールに合わせて好きな時間に受講でき、負担の軽減につながります。

特に効果的なのが「マイクロラーニング」の活用です。マイクロラーニングとは、5分~10分といった短時間での学習スタイルのことを指します。短いコンテンツで学習するため、受講者はスキマ時間を活用して効率的に学習できます。

現代の学習者は、日々の業務に忙殺される中で、まとまった学習時間の確保が難しくなっています。移動中や休憩時間といった「スキマ時間」にサクッと学びたいというニーズが高まっており、マイクロラーニングは、こうした現代の学習者の行動様式に対応できる学習手法として注目されています。

学習内容が細分化されているため、受講者は集中力やモチベーションも維持しやすく、短時間の集中した学習は記憶の保持につながりやすいのも特徴です。反復学習や確認テストなどを組み合わせると、より効果的に知識を定着させることもできます。

マイクロラーニングについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

マイクロラーニングとは?導入メリットや定着率向上のポイントを解説 | 人材育成サポーター

研修の目的・意義を社員に共有しておく

階層別研修は、目的や意義を社員全体で共有しておくことが重要です。

もし目的が曖昧だったり、形式的に行われていたりすると、研修が形骸化し、効果を十分に得ることができなくなります。

そのため、研修を実施する際には、なぜその研修が必要なのかを社員に丁寧に説明し、社員の理解を深めることが大切です。

特に、階層別研修では、各階層の社員がそれぞれ異なる役割を担っているため「今の自分にとって必要な研修内容である」という実感を得られるようにすることがポイントになります。

研修内容は定期的にアップデートする

企業を取り巻く環境は常に変化しており、求められるスキルや能力も時代に応じて変わっていきます。

また、研修の内容が自社のニーズから逸れてしまうこともあります。そのため、研修内容を定期的に見直し、現状に合わせてアップデートすることが必要です。

例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が求められる現代では、ITスキルやデータ分析能力などが重要視される場面が増えています。このような変化に対応するため、最新のトレンドや業界動向を研修内容に反映させることも大切です。

研修の見直しを怠らず、自社の課題と向き合いながら常に時代に即した内容に更新することで、社員の成長をより効果的にサポートできます。

アウトプットの機会を増やす

研修では、インプットだけでなくアウトプットの機会を増やすことも重要です。インプットした知識やスキルを実際に活用することで、内容の理解が深まり、自身の能力として定着しやすくなります。

具体的には、「個人発表」や「グループ発表」を通じて学んだ内容を共有したり、「ロールプレイング」で実践的なシミュレーションを行ったりする方法が考えられます。

こうしたアウトプットを取り入れることで、社員は研修で得た知識を実務に活用するイメージを掴みやすくなり、学習効果が向上します。

また、アウトプットを通じたフィードバックの機会を設けることで、自分に足りない部分を認識し、さらなる成長意欲を引き出すこともできるでしょう。

効果測定も容易!効果的にeラーニングを活用した事例

階層別研修の実施にあたり、多くの企業がeラーニングを活用しています。各階層に応じた学習内容の提供と効果測定により、体系的で効率的な人材育成を実現している事例をご紹介します。

階層別研修と自社コンテンツで全社的な学習文化を構築|エフエムジー & ミッション株式会社様

化粧品や栄養補助食品、ファッション関連品の製造・販売を手がけるエフエムジー & ミッション株式会社様では、各社員のボトムアップとマネージャー層の育成、会社方針の理解度向上が課題でした。DXやリスキリングへの対応も含め、社員の意識付けが急務となっていました。

また、従来利用していたサービスでは履歴管理ができず、受講管理に課題がありました。

同社がAirCourseを選んだ決め手は、安価な料金でありながらコンテンツの数と質が充実している点と、自社オリジナルコンテンツの配信が可能な点でした。

営業部門のセールス研修、全体研修とマネージャー研修などの階層別研修、会社方針に関するマネジメント層からのメッセージを配信しています。標準コンテンツは年間4コースを受講必須としてKPIに含め、階層別研修では標準コンテンツと自社コンテンツを組み合わせた効果的な学習体系を構築しています。

導入後の主な成果

- セルフラーニング・自己学習の風土が形成

- DXやリスキリングに対応するための基礎を構築

- 学習をきっかけとした自発的な学びの習慣を醸成

参考:エフエムジー & ミッション株式会社様のAirCourse導入・活用事例

ボトムアップ型活用で各部署の自発的学習を促進|多摩都市モノレール株式会社様

鉄道事業を展開する多摩都市モノレール株式会社様では、集合研修による非効率性が課題でした。知識確認やルール読み合わせに時間がかかり、欠席者への個別対応で工数が膨大になっていました。

また、紙ベースの出欠管理ではチェック漏れのリスクもありました。

同社がAirCourseを選んだ理由は、直感的な操作性とアップロードできるファイル形式の自由度でした。

各部署でeラーニングコンテンツを自発的に作成・配信するボトムアップ型の活用により、技術系、運輸系、総務など様々な特性の部署が独自のコンテンツを制作しています。

若手社員はYouTube的な感覚で映像を撮影・編集し、楽しみながら学習コンテンツを作成する文化が生まれています。

導入後の主な成果

- コロナ禍でも継続的な教育環境を維持

- 集合研修からeラーニングへの切り替えで時間効率が改善

- 各部署の自発的なコンテンツ作成により学習文化が向上

参考:多摩都市モノレール株式会社様のAirCourse導入・活用事例

eラーニング委員会発足で技術継承と採用力向上を実現|株式会社あいはら様

株式会社あいはら様では、若手への技術継承と社内コミュニケーション活性化が重要な課題でした。コロナ禍で集合研修実施が困難になる中、自ら学ぶ環境と習慣の構築が急務となっていました。

同社は各拠点に担当者を設けてeラーニング委員会を発足し、月1回のオンライン委員会で方向性を決定する体制を構築しました。

オリジナル動画を毎月1本以上アップし、技術関連や安全管理面の動画に加え、社内コミュニケーション活性化を目的とした社員の自己紹介・担当業務紹介動画も作成しています。標準コースは週1コース視聴を目標とし、就業時間内での受講を可能にしています。

導入後の主な成果

- 社内の教育体系が明確化・強化された

- 新卒採用時に「社員教育に積極的な企業」として評価向上

- 若手への技術継承と社内コミュニケーション活性化を実現

まとめ

階層ごとに適した研修を実施することで、会社全体のスキル向上や意識変革を図るとともに、社員のモチベーションアップにもつながります。これにより、組織全体の継続的成長を実現することが可能です。

本記事で解説した「階層別研修カリキュラム設計のポイント」を押さえ、自社の課題やニーズに合わせた効果的な階層別研修の実施にぜひ役立ててください。

階層別研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

階層別研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。