VUCA時代において、多くの企業が人材育成に取り組んでいます。しかし「専門スキルは高いが環境変化に対応できない」「異動や新プロジェクトでパフォーマンスが下がる」「中途採用者の早期戦力化が進まない」といった課題を抱えています。これらの課題の根本には、変化に適応するための汎用的能力が不足していることがあります。

変化対応力向上において重要なのは、ポータブルスキルの体系的な強化です。ポータブルスキルとは、対人力・対自分力・対課題力の3領域から構成される、業種や職種に依存しない「持ち運び可能」な能力のことです。これらのスキルを向上させることで、社員の適応力と組織の変化対応力を同時に強化できます。

本記事では、ポータブルスキルの3つの構成要素と9つの具体的なスキル一覧、企業内での効果的な育成方法からeラーニング活用のポイントまで詳しく解説します。ポータブルスキル強化により、変化に強い組織づくりを実現しましょう。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

目次

ポータブルスキルとは

ポータブルスキルとは、一つの職場や業界だけでなく、様々な職場や業界で活用できる汎用性の高い、「持ち運び可能な能力」のことを指します。

多くの場合、ビジネスパーソンの「転職力」を高めるためのスキルという文脈で使われることが多い言葉ですが、企業にとってもポータブルスキルに着目することは非常に重要です。

ポータブルスキルを持つ社員は、組織内の様々な部署で活躍できる柔軟性を持ち、企業の成長に貢献できる人材といえます。このような人材を採用・育成できるようになれば、変化の激しい時代において、企業の競争力を維持できるようになるでしょう。

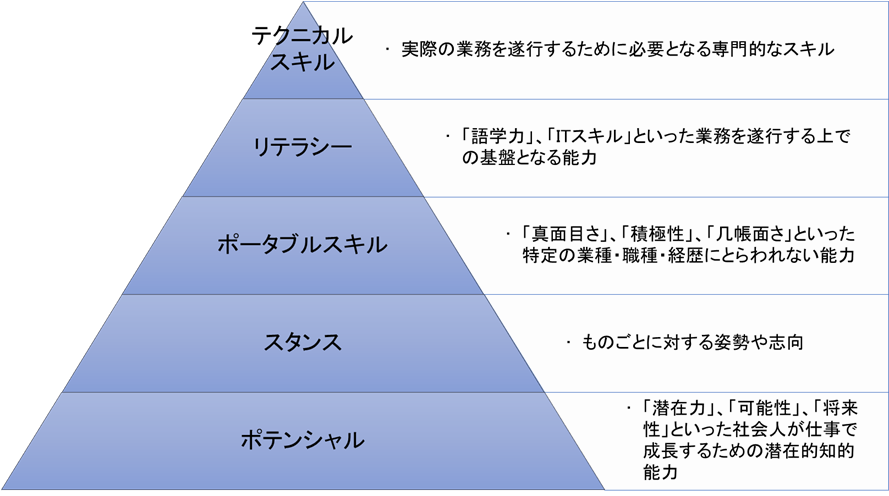

ポータブルスキルの位置づけ

ポータブルスキルも含めて、社会人が一般的に持つべきスキル、あるいは評価の対象となるスキルは、基礎的なものから順に、ポテンシャル、スタンス、ポータブルスキル、リテラシー、テクニカルスキルの5段階に分類されています。

| スキル | 概要 |

|---|---|

| ポテンシャル | 「潜在力」「可能性」「将来性」といった社会人が仕事で成長するための潜在的知的能力。もっとも基礎的なこのスキルは、新卒採用では特に重視される |

| スタンス | ものごとに対する姿勢や志向を指す。社会人としての基礎となるため、新卒採用者に対して、早い企業では内定段階から、レベルの測定やレベルアップのための研修を実施する |

| ポータブルスキル | 「真面目さ」、「積極性」、「几帳面さ」といった特定の業種・職種・経歴にとらわれない能力のことを指す。特に、環境の変化や新しい業務内容への適応が必要になったときに重要となるスキルであるため、最近では、中途採用において重要視されるようになってきている |

| リテラシー | 「語学力」、「ITスキル」といった業務を遂行する上での基盤となる能力のことを指す。一般的には、自己啓発の一環として、社員が個人的にスキルアップをはかることが多く、企業が時間的、金銭的に補助する場合もある |

| テクニカルスキル | 実際の業務を遂行するために必要となる専門的なスキルのことを指す。人事評価やタレントマネジメントにおいて、主要な対象となるスキルで、企業内研修では、もっとも重視され、集合研修だけではなく、OJTも含めてレベルアップが図られる |

以上のような5段階の中間に位置するポータブルスキルは、新卒社員や若手社員で重視されるポテンシャルやスタンスとは異なり、ある程度社会人経験を積んだ中途採用社員が早期に新しい企業文化に順応し、以前とは異なる業務内容に対応するために必要な能力と位置づけられています。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

企業がポータブルスキルに着目する理由

人材の能力を推し量る時、テクニカルスキルは可視化されやすい能力ですが、ポータブルスキルは見えづらい能力であることは事実です。だからといって、評価を怠るべきではありません。なぜなら、ポータブルスキルは将来の企業の成長にとって不可欠な能力だからです。ここでは、なぜ企業にとってポータブルスキルが重要なのかを詳しく解説していきます。

VUCA時代への対応

現代のビジネス環境は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取ってVUCAと呼ばれています。VUCA時代では、市場の変化のスピードが速く、従来の予測が難しくなっており、企業は常に急激な変化に直面しています。

このような時代において、企業は環境の変化に柔軟に対応していかなければ、競争力を維持することはできません。そのためには、特定の業種・職種・経歴にとらわれない、汎用的な能力を持った人材が求められています。これこそ、ポータブルスキルを持った人材に他なりません。

ポータブルスキルを持つ社員は、新しい環境や業務内容に素早く適応し、柔軟に対応することができます。また、自己啓発意欲が高く、継続的な学習を通じて新しいスキルを身につけることができるため、変化の激しいVUCA時代に欠かせない存在となっています。

採用力の強化

企業がポータブルスキルを採用基準の一つとして取り入れることで、これまでターゲットとしていなかった人材も採用対象となります。例えば、異業種からの転職者や、専門分野が異なる候補者であっても、ポータブルスキルの高さに着目することで、その人材の潜在的な能力を見抜くことができるのです。

また、ポータブルスキルに優れた人材は、幅広い分野で活躍できる可能性を秘めています。行動力や課題解決力が高いレベルにある人材は、新しい環境や業務にも素早く適応し、自ら積極的に問題解決に取り組むことができます。さらに、これらの人材は自己啓発意欲が高く、入社後のテクニカルスキルの向上にも期待ができるでしょう。

このように、ポータブルスキルに着目することは、企業の採用力を強化するための有効な戦略となります。ポテンシャルの高い人材を見抜き、積極的に採用することで、企業は変化に強い組織を作り上げ、持続的な成長を実現することができるのです。

人材配置の最適化

ポータブルスキルに着目することで、テクニカルスキルベースの人材配置に比べ、より組織全体のパフォーマンス向上に寄与する最適な人材配置が可能になります。

テクニカルスキルのみに基づいて人材配置を行うと、その専門性が活かせる部署や職務に限定されてしまいます。しかし、ビジネス環境の変化が速いVUCA時代においては、特定の専門性だけでは対応が難しい場面も多くあります。そこで、ポータブルスキルを持つ社員を適材適所に配置することで、環境変化に迅速に対応し、組織の課題解決能力を高めることができるのです。

例えば、コミュニケーション能力や問題解決力に長けた社員を、部門間の調整が必要なプロジェクトや、新たな課題に取り組むチームに配置することで、円滑な進捗と成果の達成が期待できます。また、リーダーシップや育成力のある社員を、マネジメントが必要な部署や、後輩の指導が求められる職務に配置することで、組織力の強化と人材育成を同時に実現できるでしょう。

ポータブルスキルの具体例・一覧表

ポータブルスキルは、より具体的には、次の3つの能力で構成されています。

- 対人力:人に対するコミュニケーション能力

- 対自分力:行動や思考のセルフコントロール能力

- 対課題力:課題や仕事の処理対応能力

これら3つの能力の具体的な要素は次の通りです。

| ポータブルスキルの一覧表 | ||

| 対人力 | 統率力 | 集団をまとめていくことができる力 |

| 説得力 | 相手に対して、自分の考えを理解納得させることができる力 | |

| 支援力 | 相手に気を配り、支援やサポートをすることができる力 | |

| 対自分力 | 決断力 | 一度決めたら最後まで貫く潔さで行動できる力 |

| 冒険力 | 新しいことに対して危険を恐れず挑戦することができる力 | |

| 持続力 | 長期間継続してひとつのことに取り組むことができる力 | |

| 対課題力 | 試行力 | 自分で色々と試行錯誤しながら物事を進めることができる力 |

| 計画力 | 情報を整理して物事を段取りよく進めることができる力 | |

| 分析力 | 本質を捉えようと深く掘り下げて考えることができる力 | |

企業におけるポータブルスキルの活用場面

ここからは具体的なポータブルスキルの活用場面について見ていきます。

中途採用

近年のように、人材流動性が高まり、異業種からの転職や、職種の変更が当たりまえになりつつある状況では、中途採用者に必ずしも即戦力性を期待できるとは限りません。

したがって、中途採用における評価基準も変化してきており、上述した5段階スキルで考えると、以前は圧倒的にテクニカルスキルが重視されてきましたが、現在では、リテラシーとポータブルスキルが重視される傾向にあります。

ただし、ポータブルスキルは、リテラシーやテクニカルスキルとは異なり、テストや面接でレベルを判定することは、なかなか難しく、採用する側では、公的機関や民間企業が提供する診断ツール、診断サービスを利用するケースが増えてきています。

また、リテラシーやテクニカルスキルは、レベルが高ければ高いほど優秀という判定になりますが、ポータブルスキルの場合は、ある種の性格診断となりますので、絶対的な優劣が判定されるわけではありません。

例えば、「対人力」は、「主張力」「否定力」「説得力」「統率力」「傾聴力」「受容力」「支援力」「協調力」の8つの能力から構成されていますが、これらは、先頭に立って引っ張るタイプにみられる「主張力」「否定力」「説得力」「統率力」と、まわりと協調して仕事を進めるタイプにみられる「傾聴力」「受容力」「支援力」「協調力」に分けることができます。

一般的に前者の能力が高い人は後者が弱く、後者の能力が高い人は前者が弱いという傾向にありますので、どちらが良いかは、企業側がどういう人材を求めているかによって評価が分かれることになります。

したがって、中途採用においてポータブルスキルを診断することは重要ですが、正しい判定を行うためには、事前に自社の求める人材像を明確にしておく必要があります。

研修

ポータブルスキルの向上を目的とした研修を実施することで、社員の汎用的な能力を高め、組織全体のパフォーマンス向上につなげることができます。

以下はeラーニングで提供されている標準コースの一例です。ポータブルスキルと一口に言っても、先述した通り、実際には様々なスキルが含まれています。一つずつ内製するのは大変ですが、eラーニングを活用することで効率的に研修を進めることができます。

| 講座名 | 内容 | |

|---|---|---|

| 対人力 | リーダーシップトレーニング③:人を動かすコミュニケーション | リーダーシップにおけるコミュニケーションスキルのポイントを学び、リーダーシップ強化に向けて、コミュニケーションの観点から実践トレーニングを行う。 |

| チームが成果を出すコーチング「コーチングスキル 中級編」 | 複数のメンバーをコーチングし、成果を出せるチーム作りができるようになることを目指す。 | |

| 対自分力 | 最高の成果を引き出す目標設定力:①絶対に抑えるべき目標達成の基本 | 目標設定に関する基本知識を学び、目標を達成するためのステップを実践的に行う。 |

| タイムマネジメント入門 | 「なんとなく」仕事をするのではなく、行動を計画・管理し時間あたりの仕事量を増やす、タイムマネジメントのスキルを身に付ける。 | |

| 対課題力 | 創造性を高めるイノベーション思考:①イノベーションの基本知識 | イノベーションの定義、価値の意義、をインプットし、その後、実践ワークを通じて、イノベーションの場面設定を行う。 |

| 【MBAシリーズ】ビジネス思考法:028_問題解決思考①問題と課題 | 実例を取り上げながら、問題と課題をどのように設定していくのか、問題解決の全体像も含めて、理解を深めていく。 |

また、ポータブルスキルの研修を実施する際は、あらかじめ社員の現状を把握しておくことも大切です。なぜなら、能力の現状把握を行うことで、より効果的な研修の設計が可能になるからです。

現状把握を行う際は、厚生労働省が提供している「ポータブルスキル見える化ツール」を活用すると良いでしょう。キャリアコンサルタント向けですが、ツールの活用教材も提供されているので、ぜひ参考にしてみてください。

●活用マニュアル

●映像教材

参考:ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)|厚生労働省

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

ポータブルスキル研修基盤としてのeラーニング

先述した通り、ポータブルスキルの研修にはeラーニングのサービスを活用するのがおすすめです。これは、既存の研修動画を活用できることもそうですが、LMS(Learning Manegiment System)によって、社員の受講状況などをデータでモニターできるようになるからです。

たとえeラーニングといえども、講座ごと、受講ごとに料金が発生するタイプのeラーニングでは、高額な費用が発生してしまいます。

また、いつでもどこでも受講できるのが、eラーニングの長所ですが、研修管理担当者からすると、「この講座を受講していない社員は後何人いるのか?」「この社員が受講済の講座はどれとどれか?」といったデータを収集、集計することは至難の業といえます。

そこで、LMS(Learning Management System)を導入することで、これら二つの問題を解決することができます。

以前のLMSはオンプレミスで導入され、別途、eラーニングコンテンツを購入することが標準的でしたが、クラウドサービスとして提供される最新LMSでは、サブスクリプション・モデルに基づくLMSプラットフォームの利用料に、標準コンテンツと呼ばれる受講し放題のeラーニングコンテンツが含まれるようになっています。

例えば、KIYOラーニング社が提供するLMSクラウドサービスのAirCourseでは、2024年5月時点で900コース以上が標準コンテンツとして提供されています。

さらにLMSは、社員の受講履歴データをLMS内のデータベースで一元管理しているため、研修管理者が、リアルタイムで「この講座を受講していない社員は後何人いるのか?」、「この社員が受講済の講座はどれとどれか?」といったデータを収集、集計することができます。

スキマ時間を生かした学習手法で研修を成功に導く

ポータブルスキル研修を実施する際には、参加者の業務スケジュールとの調整が課題となることがあります。

特に、業務が忙しい社員の場合、研修への参加が負担になることもあるため、オンライン研修や動画教材を活用するなど、受講形式を工夫することで参加者のニーズを満たすことができます。

例えば、「eラーニング」を導入すると、社員が自身のスケジュールに合わせて好きな時間に受講でき、受講負担を軽減することが可能です。

さらに、eラーニングの一手法として注目を集めている「マイクロラーニング」を活用すると、受講効率が大きく向上するためおすすめです。マイクロラーニングとは、5分~10分といった短時間での学習スタイルのことを指します。短いコンテンツで学習するため、受講者はスキマ時間を活用して効率的に学習できます。

昨今のビジネス環境では、社員が日々の業務に忙殺されることが多く、まとまった学習時間の確保が難しくなっています。移動中や休憩時間といった「スキマ時間」にサクッと学びたいというニーズが高まっており、マイクロラーニングは、こうした昨今のビジネスマンの行動様式に対応できる学習手法として注目されています。

マイクロラーニングのコンテンツは学習内容が細分化されており、受講者は集中力やモチベーションを維持しやすく、短時間の集中した学習によって記憶の保持につながりやすいのも特徴です。反復学習や確認テストなどを組み合わせると、より効果的に知識を定着させることもできます。

マイクロラーニングについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

関連記事: マイクロラーニングとは?導入メリットや定着率向上のポイントを解説 | 人材育成サポーター

eラーニング成功のコツは”導入設計”にあります

eラーニングの基本的な仕組みは理解できても、実際に成果につながる運用を継続することは簡単ではありません。多くの企業が「導入したが受講率が低い」「コンテンツ作成に時間がかかりすぎる」「効果測定ができない」という課題に直面しています。

これらの課題解決には、単なるシステム選定ではなく、学習文化の醸成から効果測定まで含めた包括的な導入戦略が不可欠です。成功企業では、5つのステップで段階的にeラーニングを組織に定着させ、継続的な学習環境を構築しています。

戦略的な視点からeラーニング活用を推進する、体系的な導入アプローチを学んでみませんか。

eラーニングを活用したスキルアップ事例

ポータブルスキルの向上や変化対応力の強化において、eラーニングを効果的に活用した企業の事例を紹介します。

環境変化に強い人材育成で専門性と汎用性を両立|株式会社フィールド・パートナーズ様

土壌汚染問題に関するコンサルタント・調査業務を行う株式会社フィールド・パートナーズ様では、高度な専門性が要求される一方で、法改正や新技術への対応、営業力強化など、専門領域を超えた汎用的なスキルの習得が課題でした。土壌汚染という「ニッチ」な業界のため、従来の集合研修では多様なスキル向上ニーズに応えることが困難でした。

AirCourse選定の決め手は、専門分野以外の幅広いビジネススキルを体系的に学習できること、少人数でも効率的に運用できること、実際の業務に活かせる実践的な内容が豊富なことでした。導入後は「対人力」向上としてコミュニケーション・プレゼンテーション研修、「対自分力」向上として目標設定・タイムマネジメント研修、「対課題力」向上として問題解決・分析力研修を実施。専門性と汎用性を兼ね備えた変化対応力の高い人材育成を実現しています。

導入後の主な成果

- 専門性を活かしながら汎用的なビジネススキルが向上

- 法改正や新技術への適応力が強化され事業の安定性が向上

- 営業力・提案力向上により顧客満足度と収益性が改善

参考:株式会社フィールド・パートナーズ様のAirCourse導入事例

人材流動時代に対応する採用力と定着力を同時に強化|株式会社MS-Japan様

管理部門・士業特化型人材紹介事業を展開する株式会社MS-Japan様では、人材流動性の高い環境での社員の早期戦力化と定着率向上が課題でした。中途採用中心の組織において、異なる業界出身者が迅速に新しい環境に適応し、多様な顧客ニーズに対応できるポータブルスキルの向上が求められていました。

AirCourse導入により、新入社員向けの基礎的なビジネススキル研修から、中堅社員向けの応用的なマネジメントスキル研修まで、段階的なポータブルスキル向上プログラムを構築。「対人力」としてコミュニケーション・交渉力、「対自分力」として自己管理・キャリア形成、「対課題力」として情報分析・企画力の体系的な向上を図り、人材紹介業務に必要な高度な適応力を習得させています。

導入後の主な成果

- 中途採用者の早期戦力化により生産性が向上

- 多様な顧客ニーズへの対応力強化により成約率が改善

- 社員の自律的成長意欲向上により定着率が向上

参考:株式会社MS-Japan様のAirCourse導入事例

多様な働き方に対応する適応力向上で全社員に平等な学習機会を提供|フジ産業株式会社様

コントラクトフードサービス事業を全国展開するフジ産業株式会社様では、全国各地に点在する事業所で多様な勤務形態で働く社員への均一な教育提供が課題でした。福祉施設では365日3食対応、工場では交代制勤務など、全員が同じ時間に集まることが困難な業態において、ポータブルスキル向上を含めた体系的な人材育成が求められていました。

AirCourse導入により、シフト勤務や地理的制約に左右されない学習環境を構築。「対人力」向上として傾聴力研修やコミュニケーション研修、「対自分力」向上として安全衛生講習会のeラーニング化、「対課題力」向上として若手育成研修の事前課題での問題解決型学習を実施しました。特に1年目社員向けの「傾聴力」研修では、先輩社員としての指導力向上を図り、多様な働き方に適応できる汎用的スキルの育成を実現しています。

導入後の主な成果

- 多様な勤務形態の全社員が平等に学習機会を得られる環境を構築

- 受講履歴管理により全員受講の徹底と学習効果の可視化を実現

- 反転学習形式の導入により研修品質の向上と実践的スキル定着を促進

まとめ

ポータブルスキルの内容は、対課題スキル、対自己スキル、対人スキルといった普遍的なものであり、転職を希望しない社員であっても当然求められ、企業が在籍中に社員に当然持っていてほしいスキルであるといえます。

したがって、企業内研修においてもポータブルスキル向上への取り組みが必要となっています。

従来の企業内研修においては、専門的、技術的なスキルの向上が優先されがちでしたが、今後は、ポータブルスキルの体系に沿った企業内研修カリキュラムの見直しをおこなうべきでしょう。

eラーニングによる実施には、高額な費用が発生する可能性がある、受講履歴データの収集、集計が難しいといった課題がありますが、LMSを導入することで、これらの課題を解決することができます。

実際に、標準コンテンツは、ポータブルスキル研修の大部分をカバーしており、クラウドサービスとして提供される最新LMSは、費用面、管理面の双方において、集合研修や従来のオンプレミス型eラーニングと比較すると、ポータブルスキル研修基盤として、はるかに有利で現実的な選択肢といえます。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。