企業の人材育成において、従来の集合研修だけでは限界を感じることはありませんか?場所や時間の制約、コスト負担、受講者の理解度のばらつきなど、多くの課題に直面している人材育成担当者は少なくありません。

こうした課題を解決する手段として、 eラーニングシステム(LMS:Learning Management System)の導入が注目されています。 しかし、数多くのシステムが提供される中で、自社に最適な選択肢を見つけるのは容易ではありません。

本記事では、 eラーニングシステムの基本機能から選定時の重要ポイント、主要10システムの詳細比較、さらに実際の導入手順と効果的な活用方法 まで体系的に解説します。システム選定で失敗を避け、組織の人材育成を効率化したい方は、ぜひ参考にしてください。

社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、以下資料をご活用ください。

目次

eラーニングシステムとは?

eラーニングシステム(LMS:Learning Management System)とは、直訳すると「学習管理システム」であり、各種学習コンテンツを配信し、受講者の学習状況やテスト・アンケート結果を管理できるシステムです。

管理者向けの学習管理機能だけでなく、受講者もシステム上でコンテンツを受講できる機能もついており、学習コンテンツの配信〜受講〜進捗管理まで一気通貫で行えます。別名、「イーラーニングシステム」「eラーニングプラットフォーム」「LMS」などと表記されることもあります。

eラーニングシステムの主な機能

eラーニングシステムの主な機能として、以下の4つが挙げられます。

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| 1. 学習機能 | ・テキスト教材で学ぶ ・動画教材を視聴する ・テストを受ける ・レポートを提出する |

| 2. 受講者管理 | ・受講者を登録する ・受講者グループを作成する ・学習結果を確認する ・受講の進捗を確認する |

| 3. 講座管理 | ・教材を登録する ・教材を作成する ・テスト問題を作成する |

| 4. コミュニティ管理 | ・受講者同士でチャットをする ・講師に質問をする |

主要なeラーニングシステム10サービス

ここからは、おすすめeラーニングシステムを10種類紹介していきます。

自社に導入するeラーニングシステムでお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

AirCourse|万能型eラーニングシステム

参照: AirCourse – 社員教育をカンタンに。クラウド型eラーニング

「 AirCourse 」は、 動画研修が受け放題のクラウド型eラーニングシステム です。

自社オリジナルコースの作成・共有が容易で、優れた管理機能を備えており、 自由度の高い研修プランが検討できる点が大きな魅力 です。

また、直感的な操作性により受講者や管理者の負担を軽減し、誰でもすぐに使いこなせるため、余計な手間をかけることなく人材育成における課題解決ができます。

初期費用がなく、月額料金も低コストで運用できるので、 初めてeラーニングシステムをご利用いただく企業でも安心してご利用いただけます。

【利用料金】

・ベーシックプラン:1ライセンス月120円~

・コンテンツプラスプラン:1ライセンス月200円~

【形態 】

クラウド

【特徴】

・ 動画研修コンテンツの豊富さ :幅広いテーマの動画研修が受け放題

・ 柔軟なコース作成 :自社オリジナルのコースを簡単に作成・配信可能

・ スムーズな導入・活用の実現 :導入・運用担当者向け説明会で運用者向けにトレーニングの支援

【こんな企業におすすめ】

初めてeラーニングシステムを導入しようと検討している企業

セキュリオ|セキュリティ研修に特化

「セキュリオ」は、最新の情報セキュリティ教育に特化したeラーニングシステムです。

90種類以上の専門家監修教材を提供し、企業のセキュリティ教育を効率的にサポートしてくれるため、全体的なセキュリティレベルの底上げが可能です。

また、自動採点・集計機能やオリジナル教材の登録も可能で、一人ひとりに合わせたカスタマイズができ、従業員のセキュリティ意識向上を促進します。

スマホからも受講できるので、どこでも手軽に繰り返し学習できる点も大きなメリットといえます。

【利用料金】

要お問い合わせ

【形態】

クラウド

【特徴】

- 90種類以上の専門家監修教材:基礎から専門まで幅広いセキュリティ教材を提供。

- 自動採点・集計機能:業務効率を大幅に向上させる自動化機能。

- オリジナル教材の登録:企業独自の教材を追加可能。

【こんな企業におすすめ】

従業員のセキュリティ意識向上を図りたいと考えている企業

参照元: セキュリオ公式サイト

SEプラス|エンジニア研修に特化

「SEプラス」は、エンジニア向けの研修に特化したeラーニングシステムです。

SEプラスの最大の特徴は現役エンジニアによる実践的な教材提供で、14年以上もの間、さまざまなIT企業に提供し続けている実績があるため、確実な個々のスキル向上が実現できます。

また、多様なプログラミング言語や技術トピックに対応し、初心者から上級者まで幅広い層に適したカリキュラムを揃えているので、全従業員が満足度の高い研修を受講できます。

午前免除対応の基本情報技術者コースも用意されているので、一人前のSEとして従業員を成長させたい、もしくは資格取得を推進している企業におすすめです。

【利用料金】

各研修サービスを参照

【形態】

要お問い合わせ

【特徴】

- 実践的な教材:現役エンジニアが監修したリアルな教材

- 効率の良いインプットとアウトプット:書籍とwebテストで学習するハイブリッドeラーニング

- 基本情報技術者資格対策:「科目A免除制度」に対応している研修でスムーズな資格取得が可能

【こんな企業におすすめ】

最新技術に対応した教育を実施して、エンジニアのスキルアップにつなげたいと考えている企業

参照元: SEプラス公式サイト

LearningWare|グローバルな研修を実現

「LearningWare」は、導入企業2800社以上、月間利用者100万人以上の圧倒的な実績を誇るeラーニングシステムです。

企業研修、代理店研修、学校教育、オンライン講習、オンライン試験など多様な用途に対応しているため、企業ごとに異なる課題や教育手法に関するご要望に対応ができます。

また、多言語対応や高度なカスタマイズ機能を提供しているので、海外支店での利用や社内システムと連携など、さまざまな企業の教育ニーズに柔軟に対応することも可能です。

使いやすさとセキュリティを兼ね備えたLearningWareは、効果的かつ効率的なオンライン学習環境を提供します。

【利用料金】

- Lightプラン:月20,000円~

- Standardプラン:月40,000円~

- Premiumプラン:月52,000円~

【形態】

クラウド

【特徴】

- 多言語対応:世界中の拠点で利用可能。

- 豊富な機能:顔認証、API連携、決済機能など多彩な機能。

- 高いカスタマイズ性:企業のニーズに合わせたシステム構築が可能。

【こんな企業におすすめ】

グローバル展開している、もしくは目指している大企業

参照元: LearningWare公式サイト

まなびプレミアム|コストを抑えて運用

「まなびプレミアム」は、ライトワークスが提供する企業向けeラーニングシステムです。

月に一人当たり74円からという低コストを実現しつつ、階層や役職に合わせた幅広い教育コンテンツを提供しているので、高いコストパフォーマンスを誇ります。

また、1つの教材は3〜5分程度で学べるため、学習者の負担を軽減しつつスキマ時間に活用できる点が大きな魅力です。 企業独自の教材制作もサポートしているため、特定のニーズに応じたカスタマイズも可能です。

【利用料金】

契約ID数によって変動あり

【形態】

要お問い合わせ

【特徴】

- 低コスト運用:リーズナブルな価格設定で多彩なeラーニング教材を提供。

- スマホ対応:スマートフォンでの受講が可能で、時間や場所を問わず学習できる。

- カスタマイズ可能:企業独自の教材制作にも対応し、特定のニーズに応じた研修が可能。

【こんな企業におすすめ】

予算を抑えつつ社員教育を充実させたいと考えている企業

参照元: まなびプレミアム公式サイト

自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう

クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。

階層別研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。

GLOBIS学び放題|受講者の学習と成長を促す

「GLOBIS学び放題」は、自由にカスタマイズできるアンケート機能や、自社の人材育成に必要な任意の動画アップロード機能などにより、受講者の学習と成長を促進できる法人向けeラーニングシステムです。

また、自分の実績を確認できるマイページ機能や、現在の理解度を明確にできるAIフィードバック機能が実装されているため、学習習慣の定着やモチベーション維持に大いに役立ちます。

システム内には標準でMBA基礎、DX、資格取得などの幅広いコンテンツを提供し、企業の人材育成を強力にサポートします。

受講者が自発的に学習の計画を立て、目標に向かって自分のペースで学習するのに最適なeラーニングシステムといえるでしょう。

【利用料金 】

- 6ヶ月プラン:1ライセンス10,890円~

- 12ヶ月プラン:1ライセンス19,602円~

- 36ヶ月プラン:1ライセンス52,800円

- 永年プラン:1ライセンス66,000円

【形態】

要お問い合わせ

【特徴】

- 高品質なコンテンツ:実務家講師が監修し、最新のビジネス知識を体系的に学べます。

- 柔軟な活用:自己啓発から研修の予復習用教材まで、多様な用途に対応。

- 便利な機能:AIフィードバックや学習計画機能など、受講者の成長を支援する機能が充実。

【こんな企業におすすめ】

社員の自己啓発を支援し、組織全体のスキルアップを図りたいと考えている企業

参照元: GLOBIS学び放題公式サイト

Smart Boarding|豊富な動画で直感的に学べる

「Smart Boarding」は、教育研修・コンサルティングのプロが作った「社員教育の仕組み」を、いつでもどこでも活用できるeラーニングシステムです。

また、各階層に必要な考え方・知識・スキルを身に付けられる豊富な動画と、プロの講師によるライブレッスンや他企業との交流を通じて、実践的なトレーニングが可能です。

さらに、教育プログラムの作成や定期的なフォローシステムにより、社員の成長を可視化して把握・管理ができます。

質の高い学習をお手軽に取り入れたいと考えている企業におすすめです。

【利用料金】

- LMS+コンテンツ使い放題プラン:月29,400円~

- 充実サポートプラン:月32,400円~

【形態】

クラウド

【特徴】

- 動画×トレーニング:動画視聴後に実践トレーニングを行い、確実にスキルを身につけます。

- カスタマイズ可能な教育プログラム:企業のニーズに合わせた教育プログラムを作成。

- 定期フォロー:月次フォローや個別相談で、教育効果を最大化。

【こんな企業におすすめ】

いつでもどこでも本格的な学習ができる環境を構築したいと考えている企業

参照元: Smart Boarding公式サイト

etudes Plus|ラクラク階層別研修

「etudes Plus」は、アルー株式会社が提供する階層別研修に特化したeラーニングシステムです。

本eラーニングシステムは、体系化された独自のスキルマップに基づき、企業の役職ごとに求められるスキルを効果的に習得できる点が大きな魅力となっております。

また、100種類以上の教材と600本以上の演習で、学習者が自らの課題に応じた内容を学べる設計ですので、ひとり一人に最適化された学習が可能です。

個人、もしくは階層別に抱え込みがちな課題を効率的に解決していきたいと考えている企業におすすめです。

【利用料金】

要お問い合わせ

【形態】

クラウド

【特徴】

- 体系的な階層別教材:役職ごとのスキルマップに基づいたカリキュラム。

- 実践的な演習:600本以上の演習で、知識の定着と実務への応用を支援。

- 教育担当者支援:研修運営の工数を削減し、効果的な研修をサポート。

【こんな企業におすすめ】

個人別、階層別、役職別に特化したスキル教育を求めている企業

参照元: etudes Plus公式サイト

Schoo for Business|幅広いコンテンツを容易

「Schoo for Business」は、継続的な学習にこだわっているeラーニングシステムです。

本eラーニングシステムではビジネススキル、ITスキル、リーダーシップ、マーケティングなど、幅広いジャンルのコンテンツが揃っており、幅広いニーズに応じた学習が可能です。

また、最新のビジネストレンドや技術動向に関するコンテンツも365日毎日更新されるため、常に最前線の知識を学び続けられます。

さらに生放送授業も毎日配信され、参加もできるため、学び続ける組織作りには最適なeラーニングシステムであるといえるでしょう。

【利用料金】

1ライセンス月1,500円~

【形態】

要お問い合わせ

【特徴】

- 豊富なコンテンツ:ビジネススキルから最新技術まで、多岐にわたる分野の講座を網羅。

- 柔軟な学習スタイル:オンラインで受講できるため、場所や時間にとらわれず学習が可能。

- 最新情報の提供:業界の最新トレンドや技術に関する講座が毎日追加され、常に最新の知識を提供。

【こんな企業におすすめ】

急速な技術革新に対応し続ける必要があるIT企業

Aidemy Business|楽しくDX人材育成

「Aidemy Business」は、株式会社アイデミーが提供しているDX人材育成に特化したeラーニングシステムです。

AI、データサイエンス、機械学習といった先端技術を学べるコースが用意されており、独自のAIアシスタントが専属アシスタントとして学習をリアルタイムでサポートしてくれるため、社員が楽しみながら最新技術を習得できる仕組みが整っています。

また、企業側は積極的に学習するDXへの関心が高い人材を見つけるためのデータを確認できるようになっているため、DXプロジェクトを牽引する将来のリーダー人材を見つけるツールとしても役立ちます。

【利用料金】

要お問い合わせ

【形態】

要お問い合わせ

【特徴】

- 豊富なコース内容:AI、データサイエンス、機械学習など、DXに必要なスキルを網羅したコースを豊富に用意。

- インタラクティブな学習体験:実践的なプロジェクトやケーススタディを通じて、楽しく学びながらスキルを習得可能。

- 充実した管理ツール:学習の進捗管理や効果測定が簡単に行えるツールが提供されており、社員の成長を効率的にサポート。

【こんな企業におすすめ】

AIやデータサイエンスを事業の中核に据えたい企業

参照元: Aidemy Business公式サイト

eラーニングシステムの導入事例

ここでは、実際にeラーニングシステムを導入し、効果的に活用している企業の事例をご紹介します。

効率的なコンプライアンス教育と客観的データ活用|ラクスル株式会社様

印刷・集客支援のプラットフォーム「ラクスル」をはじめ、マーケティング、物流、ITデバイス管理など多様な事業を展開するラクスル株式会社では、急速な事業拡大とM&Aによる組織規模拡大に伴い、効率的なコンプライアンス教育の仕組み構築が課題となっていました。

法務コンプライアンス統括部として幅広い業務を担う中で、コンプライアンス教育にかけられる時間は限られる一方、上場企業として最重要テーマの一つであることから、効率的かつ効果的な教育ツールの導入を検討。また、単なる受講管理だけでなく、客観的なデータで取り組み実績を経営層や社外に示せるツールを求めていました。

同社がAirCourseを選択した決め手は、コストパフォーマンスの高さ、1000コース以上の豊富なコンテンツ、Slack連携機能、SAML認証対応といったセキュリティ要件の充足でした。特に標準コンテンツと自社独自コンテンツを組み合わせて配信できる点が評価され、下請法の動画コンテンツに自社の社内規定を組み合わせるなど、実践的な教育が実現できています。

導入後は、複数分野のコンテンツを限られた人員で効率的に配信できるようになり、受講状況の詳細把握により未受講者への適切なフォローアップも可能になりました。何より、統計データを正確に取得できることで、統合報告書やサステナビリティ関連の情報開示において客観的なデータを活用できるようになったことが大きな成果となっています。

導入後の主な成果

- コンプライアンス教育の工数大幅削減と効率化

- 受講率97%以上の高い受講完了率を実現

- 統合報告書への客観的データ掲載が可能に

- 階層別研修の柔軟な設計と配信

自己啓発重視の学習環境整備|日本瓦斯株式会社様

LPガス事業からスタートし、エネルギー自由化とIT改革により「総合エネルギー企業」へと変革を遂げた日本瓦斯株式会社では、DXに関する事業展開を見越した社内ITリテラシー強化と、従業員の自己啓発をサポートする学習環境の整備が求められていました。

以前利用していた大手eラーニングサービスでは、数年の利用でコンテンツが重複してしまい、アニメーション中心の研修動画では物足りなさを感じていました。そこで、講師による登壇型の研修動画が充実し、コース数が豊富なサービスを求めて検討を開始しました。

同社では既にSTUDYingを資格取得支援として活用していた経緯から、同じ企業のサービスであるAirCourseを選択。登壇型研修動画の充実度と、ログインIDとパスワードを任意のシンプルなものに設定できる柔軟性が決め手となりました。

現在は標準コースをメインに活用し、パートを含む全従業員が自発的に学習できる環境を整備。ハラスメントとメンタルヘルスを必須受講とし、約97%の高い受講率を達成しています。必須コンテンツは最小限に抑え、各社員が自己啓発として自由に受講できる制度設計により、現場活動とのバランスを保ちながら充実した学習機会を提供しています。

導入後の主な成果

- 800コース4,500本以上の豊富なコンテンツによる学習環境の充実

- 必須研修の受講率97%を達成

- 社員の自主性を重視した学習文化の醸成

- いつでもどこでも受講できる利便性の高い学習環境

企業内大学プラットフォームとしての活用|豊田合成九州株式会社様

トヨタグループの自動車部品メーカーである豊田合成九州株式会社では、工場勤務者の比率が高い製造業特有の課題に対応しながら、全社員が均等に教育を受けられる環境整備が急務となっていました。従来の集合研修中心の教育体制では、移動コストや運営の手間が大きく、現場トラブルやスケジュール調整により参加できない社員も多い状況でした。

同社が求めたのは「誰もがいつでもどこでも学べる」仕組みの構築です。複数社のeラーニングツールを比較検討した結果、AirCourseの体系的で豊富な学習コース、講義形式による確実な進捗管理、短時間で学べるマイクロラーニング設計、そして優れたコストパフォーマンスが評価されました。

AirCourse導入を機に、同社は「TGKU」(Toyoda Gosei Kyushu University)という企業内大学を開設。6,000以上のコンテンツを活用し、標準化された一貫性のある教育と全社員への均等な学びを実現するプラットフォームとして活用しています。モバイルWifi貸与や学習専用ブース設置などの環境整備、業務時間外受講の労働時間認定など、工場勤務者が安心して学べる制度設計も併せて実施しました。

導入後は、eラーニングによる「情報インプット」と集合研修による「社員同士の対話」という役割分担が明確になり、効率化により生まれた時間をより本質的な研修企画・実行に充てることができるようになりました。

導入後の主な成果

- 企業内大学「TGKU」開設による体系的な学習環境の構築

- eラーニングと集合研修の役割分担による効率化

- 全社員への均等な教育機会提供を実現

- 自ら学び合う企業文化の土台づくり

選定/比較検討のポイント

eラーニングシステムの選定/比較検討のポイントを見ていきましょう。eラーニングシステムは導入形態・利用形態 によって特徴が大きく異なるため、選定前に整理しておくことが大切です。

自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう

クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。

階層別研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。

1)クラウドサービスか、オンプレミスか

以前のeラーニングシステムは、ベンダーからソフトウエア・パッケージを購入し、顧客が別途準備したインフラにインストールを行う「オンプレミス型」と呼ばれる導入形態がほとんどでしたが、他のITソリューションと同様に、最近では「クラウドサービス」の導入が主流となりつつあります。

クラウドサービスのメリットは、迅速な導入が可能になる点にあり、導入ステップを比較しても、オンプレミス型で必要な、インフラのサイジング・ハードウェアの購入と設置・ソフトウェアのインストールといったステップを省略できます。

したがって、現在では、完全に外部からのアクセスを遮断することが必要な秘匿性の高いコンテンツを管理する必要がある場合を除いては、クラウドサービスの導入を前提にソリューションの選定を行うことが一般的です。

加えて、コロナ禍により、大多数の企業がZoomなどのWeb会議システムを使って集合研修をオンライン化しています。このような企業においては、オンライン研修をeラーニングにより研修と同様に、eラーニングシステムにより一括管理できるようにすることには研修関連業務の工数削減などの大きなメリットがあります。

例えば、KIYOラーニングが提供しているクラウド型eラーニングシステム「 AirCourse 」は、Zoomとの連携機能(オンライン研修機能)を提供しており、AirCourse上でZoomを用いたオンライン研修の設定・実施・管理を完結できるようになっています。

具体的には、このオンライン研修機能を使って、AirCourseのコース作成時に、Zoomミーティングの詳細設定を行ったり、受講者はAirCourseのマイページ上からワンクリックでZoomを起動し、オンライン研修に参加できます。

モバイルデバイス、特にスマートフォンの性能の発達とともに、教材コンテンツの再生デバイスも多様化してきており、現在では、ほとんどのeラーニングシステムでマルチデバイス対応が行われています。

AirCourseでは、研修受講者がスマートフォンで教材を再生するだけではなく、受講後すぐに同じスマートフォンで確認テストを受講することができます。しかし、すべてのeラーニングシステムがこのような機能を持っているわけではなく、スマートフォンで、コンテンツ動画の再生はできるが、確認テストの回答入力はできないといったような場合もあります。

このように、スマートフォン対応を謳っているeラーニングシステムの間でも、細かい機能差が存在しますので、実際の選定にあたっては注意が必要です。

2)コンテンツ・プログラムの内容

従来、eラーニングベンダーにとって、eラーニングコンテンツの販売が重要な収入源でした。

しかし、クラウド型のeラーニングが主流になったことで、サブスクリプション・モデルに基づくeラーニングシステム利用料が、ベンダーの主な収入源となりました。これにより、従来別売りだったeラーニングコンテンツが、利用契約内で受講し放題となる標準コンテンツとして提供されるようになりました。

初期の標準コンテンツは、新卒研修で使われるような初歩的な内容のコンテンツが中心でしたが、質、量ともに充実する傾向にあり、最近では、中堅・管理職・経営層向けも含め、さまざまテーマのコンテンツが提供されています。

例えば、AirCourseでは、新人から経営層までの各層をターゲットとした400以上の標準コンテンツが提供されています。テーマもビジネスマナーのような基本的なものからコンプライアンス、ITスキルといった専門的なものまで広くカバーされており、営業や人事・労務といった特定の部門、職種を対象としてコンテンツも用意されています。

参考: AirCourse – 社員教育をカンタンに。クラウド型eラーニング

標準コンテンツの活用が特に効果を発揮する例をご紹介します。

・全社員研修

全社員研修には、全社員を同じ場所・同じ時間に集めることの工数負荷が高い、欠席者/中途入社者への個別対応が必要となる、理解度テストなどは別システムで管理しなければならないといった課題がありますが、標準コンテンツとそれを管理するeラーニングシステムの機能を活用することで解決することができます。

標準コンテンツであれば、各自が好きな時間に受講できるので社員の受講負担を軽減できますし、欠席者/中途入社にも適宜対応できます。また、eラーニングシステムの機能により、組織別の受講状況などをシステム上で把握でき、受講からテストまでを同じシステム内で実施でき、結果も一元管理できます。

・新卒社員/中途入社者向け研修

新卒社員および中途入社社員への入社時研修には、基本的に毎年、毎月同じ内容を研修として繰り返し行う必要がある、インプット量が多く復習したいが、集合型だと復習が難しいといった課題がありますが、標準コンテンツとそれを管理するeラーニングシステムの機能を活用することで解決することができます。

ルールや基本説明などインプット形式の研修は、標準コンテンツによって教える側の工数を削減できます。また、受講する側にとっても学習のペースをコントロールできるため、集中力を保ちながら学ぶことができ、必要な時に必要な箇所だけを効率的に復習することが可能になります。

・階層別研修における知識インプット

階層別研修には、知識インプットまで集合研修やオンライン研修を行おうとすると、

- 本来実施したいディスカッションや発表などのアウトプット時間を確保できない

- そもそも知識インプットのみのテーマに関しては毎回同じ内容なので工数がもったいない

という課題が出てきます。

この課題は標準コンテンツとそれを管理するeラーニングシステムの機能を活用することで解決することができます。

事前インプットを標準コンテンツの受講で済ませておくことで、集合研修やオンライン研修においてアウトプット中心の内容にすることができます。また、知識インプットを目的としたテーマは標準コンテンツを利用することで講師側の工数削減につながります。

3)コンテンツの内製化・更新性

次にコンテンツの内製化を行う際に気を付けるべきポイントを見ていきましょう。

コンテンツの内製化を考える際に陥りがちなのが、以下の問題です。

- 高いクオリティの動画制作にはコストがかかる

- 長時間の動画を撮影し編集するには設備・ツールと高いスキルが必要

確かに、前回ご紹介したような標準コンテンツと同レベルのものを制作しようとすると、内製化へのハードルは高いと思われます。しかし、標準コンテンツではカバーできない最小限の範囲でコンテンツを内製化するという前提であれば、コストや作業工数も最小限に抑えられるコンテンツ制作の方法を工夫するべきでしょう。

このような制作方法を実現するためのヒントになるのが「マイクロラーニング」という考え方です。

マイクロラーニングとは

マイクロラーニングの定義として、よく使われるのが、「短時間の動画で構成される教材コンテンツを(マイクロコンテンツと呼びます)多数揃えた上で、スマートフォンで受講する形式の研修実施スタイルをあらわし、従来型研修の予習、復習用とすることで研修効率を上げる、もしくは、忙しいため従来型研修が受講できない従業員が、 通勤時間帯などの「スキマ時間」に受講できるようにすることで研修の受講率を上げる。」という内容です。

この考え方に沿ったコンテンツの制作であれば、数分程度の短いコンテンツを多数作成し、それを組み合わせて研修コンテンツとして提供することができます。

ただし、この制作方法を実現するためには、eラーニングシステムに多数のマイクロコンテンツを管理し、それらの組合せをかんたんに設定し、研修コンテンツとして提供するための機能を持ったeラーニングシステムを導入する必要があります。

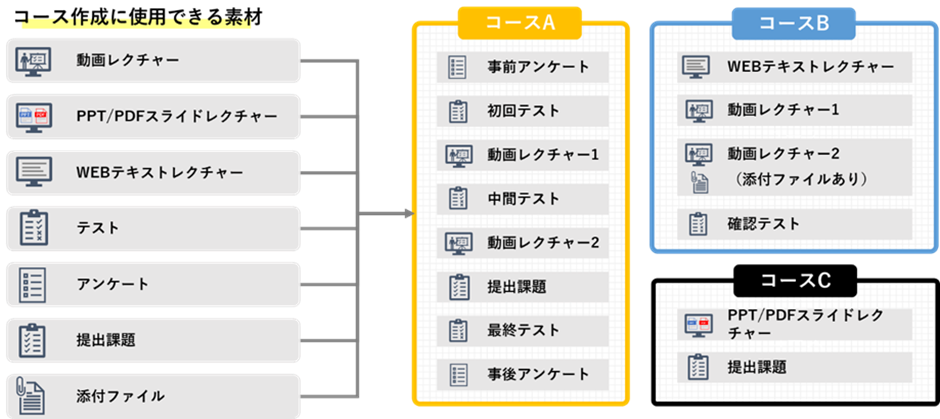

AirCourseでは、動画だけではなく、スライド資料やフィードバック用コンテンツを素材として登録しておき、それらを自由に組み合わせて、オリジナルコースとして提供できるようになっています。

内製コンテンツ制作の流れ

最初は、素材コンテンツの作成です。スライドであればパワーポイントなどで作成できますが、動画の場合は撮影が必要です。しかし、最新のeラーニングシステムでは、スマートフォンで録画した動画をSNSにアップロードするのと同じ感覚でeラーニングシステムにコンテンツとして登録できるようになっています。

例えば、AirCourseの場合、社内研修や会議での説明、OJTの様子などを、スマートフォンで撮影して、AirCourseのクラウド上にアップロードするだけで、手軽に動画を配信できるようになっています。

単一の動画を研修コンテンツとして提供するのであれば、これで制作は完了です。動画以外のコンテンツも同様に登録・配信することができます。

AirCourseの場合、動画以外の素材コンテンツとして、パワーポイント・スライド、PDFスライド、Webテキストを登録することができ、これにテストやアンケートといったフィードバック用コンテンツを組み合わせてオリジナルコースを設定し、配信することができます。

テストとアンケートの重要性

内製コンテンツの制作において、テストやアンケートといったフィードバック用のコンテンツは軽視されがちですが、これらの作成機能が充実していないと思わぬ手間がかかってしまいますので、注意が必要です。

テストは、学習効果を高め、理解度を測定するものですが、AirCourseの場合、単純なテスト作成機能だけではなく、合格ラインの設定、出題形式の選択(〇×式、選択式、空欄記述式)、ランダム出題や制限時間の設定、解答後すぐに自動採点といった機能も用意されています。

アンケートは、受講者の意見や満足度などを収集するものですが、AirCourseの場合、単純なアンケート作成機能だけではなく、アンケート集計結果と個別回答を参照・ダウンロードする、各種アンケートのテンプレートを利用する、コース内の任意の場所にアンケートを設置するといった機能も用意されています。

AirCourseの場合は、テスト、アンケートに加えて、提出課題機能が提供されています。この機能は、受講者に課題を与えて理解度を確認、評価者が採点・評価し個別指導するためのもので、課題はコース内の任意の場所に複数設置することができます。

さらに、「提出課題」の合格ライン・終了基準を設定したり、評価者が個別に評価・採点し、フィードバックし、状況に応じて再提出させることも可能です。

4)学習管理/研修管理機能

eラーニングシステムの導入には、管理に関する機能も確認しておく必要があります。

ユーザ管理と組織、グループの設定

ユーザ毎にIDとパスワードを割り当てるユーザ管理は、eラーニングシステム(LMS)の基本的な機能といえ、あらゆる製品・サービスが持っています。

しかし、eラーニングシステム(LMS)のユーザは企業の全ての社員が対象になることが多いため、中小規模の企業でない限り、一般的なユーザ数は数百~数千、場合によっては数万以上となります。このような多数のユーザを管理するには、単純な機能だけでは管理負荷が大きくなりますので注意が必要です。

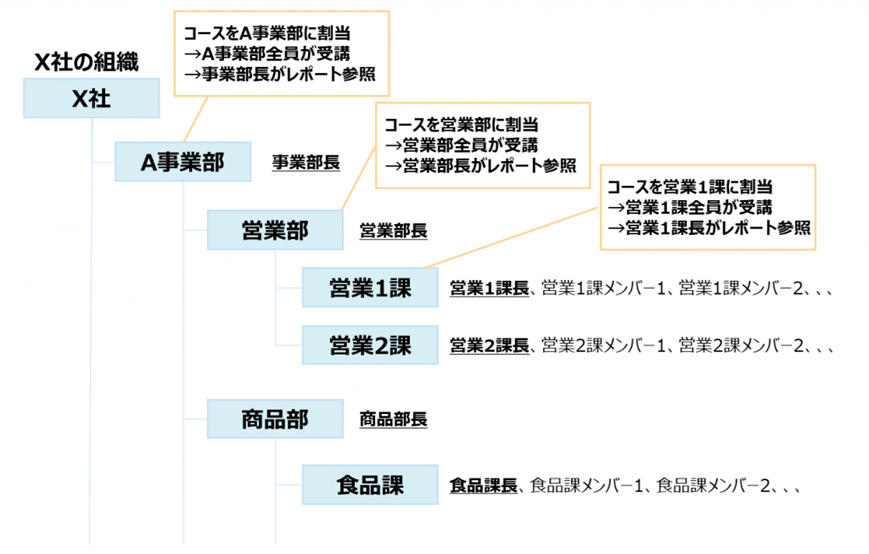

多数のユーザをスムーズに管理するために必要な機能の中で、もっとも重要なものが組織、グループの設定です。

ユーザをグループ化することで、グループに一括してコース割当を行ったり、マネージャがグループの受講状況を確認したりすることができます。

たとえば「営業グループ」というグループを作って営業員を全て登録しておけば、「営業グループ」に一括でコースの割り当てや、全営業員のレポートの参照ができます。

しかし、大規模な企業では、営業部の下層に製品や地域ごとの営業課があったり、さらにその下の組織階層が存在したりする場合があります。このような企業では、「コースによっては営業部全員に受講させたいが、コースによっては特定の営業課のみ受講させたい」といったような場合、「グループ機能」だけでは階層構造に対応できません。

このような問題を回避するために、最新のeラーニングシステム(LMS)の中には、組織階層を設定できるものが登場しています。

そのためAirCourseでは、組織設定に階層構造を持たせる「組織階層機能」を提供しています。

学習の進捗管理

eラーニングシステム(LMS)の管理機能で、もう一つ重要なものが進捗管理です。

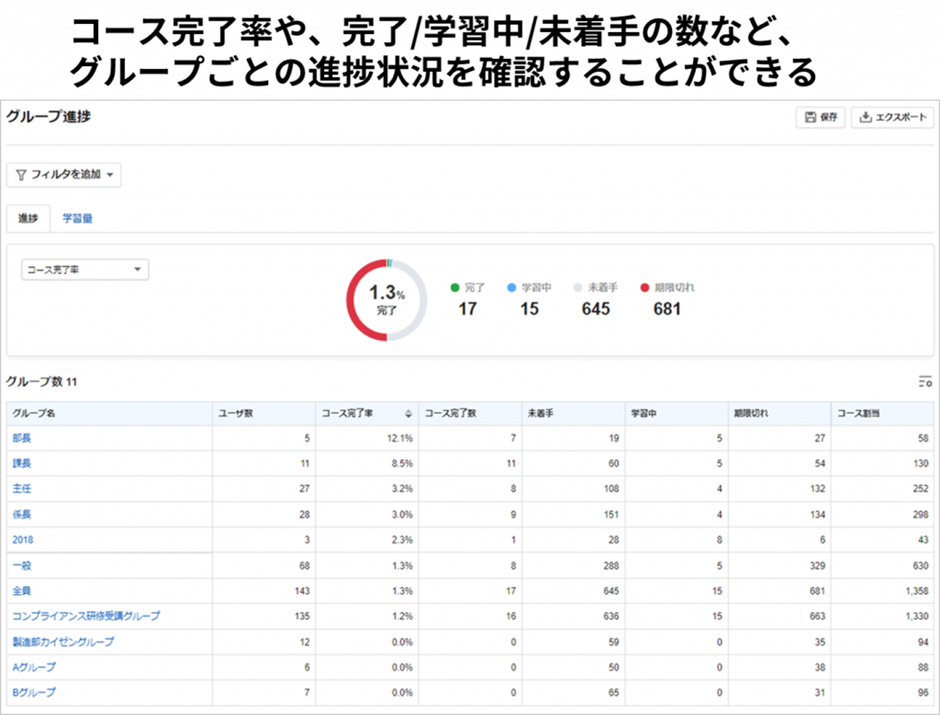

進捗管理とは、受講者の学習の進捗状況を確認する機能で、コースの完了状況、テストの点数、学習時間などを、個人ごとだけでなく、組織やグループごと、コースごとに確認することができます。

AirCourseには、「ユーザ進捗レポート」機能があり、ユーザごとのコース完了率や、完了/学習中/未着手の数などの進捗状況を確認することができるようになっています。

集合・オンライン研修も含めた管理

従来のeラーニングシステムでは、管理対象はeラーニングコンテンツの受講に限定されていましたが、最新のeラーニングシステム(LMS)では、集合研修も管理対象とすることができます。AirCourseには、研修の出欠管理やリマインド、研修の配布物の共有、アンケート集計と分析、研修受講履歴の記録と照会などの機能があり、集合研修を管理するための作業負荷を大幅に軽減できるようになっています。

さらに、最近ではWeb会議システムを使ったオンライン研修が急激に増加していますが、最新のeラーニングシステム(LMS)の中にはWeb会議システムと連携可能なものも登場しています。

AirCourseの場合は、「ポイント1 導入・利用形態」でも触れたように、Zoomとの連携機能(オンライン研修機能)を提供しており、AirCourse上でZoomを用いたオンライン研修の設定・実施・管理を完結できるようになっています。

テレワークへの移行や、コロナ禍対策のために、ほとんどの企業で集合研修とオンライン研修が併用されるようになっているため、Web会議システムとの連携機能は、今後はeラーニングシステム(LMS)の必須機能といえます。

5)集計・レポート

学習管理とも大きく関連してくるところですが、データ集計とレポートについても確認しておきましょう。

進捗状況の可視化

前章でも触れましたが、コースの受講やテストの受験の進捗状況を可視化することは、eラーニングシステム(LMS)にとって大変重要な機能ですす。

まず、ユーザ毎の進捗状況の確認ですが、これにもいろいろなレベルがあります。割り当てられた複数コースの受講が、それぞれ完了したかどうかのレポートは最低条件ですが、完了率(割り当てられたコースの数と完了したコースの数の比率)や、確認テストの点数などが同時に表示されていると便利です。

また、最新のeラーニングシステムの中には、コースを構成する章ごとに完了したかどうかまで見ることのできるものがあります。AirCourseでは、コースを構成する章はレッスンと呼ばれ、「ユーザ進捗(レッスン別)レポート」により、該当コースに含まれるレッスン毎の進捗状況を確認することができます。

また、ユーザ管理にグループ設定機能がある場合は、グループ単位での進捗状況が確認できるかどうかも重要です。前述のAirCourseでは、「グループ進捗レポート」により、設定されたグループ毎の進捗状況が確認できます。

コンプライアンス教育のような全社員に受講を義務付けるコースについては、コース単位での進捗状況が確認できないといけません。AirCourseでは、「コース進捗レポート」により、設定されたコースごとの進捗状況が確認できます。

受講履歴からの学習量の集計と分析

受講履歴の管理とレポートは、eラーニングシステム(LMS)の機能としては標準的なものですが、単に過去にだれがどのコースを受講したかの情報だけでは、単なる確認のためのレポートにしかなりません。

受講履歴をデータとして定量的に分析するためには、いくつのコースを受講したか、どのくらいの時間学習したかのデータを集計、レポートする機能が必要です。前述のAirCourseでは、「ユーザ学習量レポート」などにより、ユーザ毎、グループ毎、コース毎に学習量(受講コース数や学習時間など)を集計し、分析することができます。

レポートのカスタマイズと外部出力

レポートは、通常定型的な形式で表示されるものですが、条件によってデータを絞り込む、ソートする、表示する列の項目を追加・変更・削除するといったカスタマイズ機能があると大変便利です。

また、eラーニングシステム(LMS)に蓄積されたデータをExcelなどのツールで別途分析したい場合は、CSVファイルなどの形式でデータが出力できる機能が必要となります。AirCourseでは、以下のような機能が用意されています。

- フィルタ(条件指定) – 様々な条件でデータを絞り込むことができる。例えば、「特定の組織」「特定のカテゴリのコース」など、複数の条件を組み合わせることが可能。

- 表の項目の選択・並び替え – 表に表示する項目を自由に選択したり、列を自由に並び替えたりすることができる。

- 表の行の並び替え – 表の行に表示されているデータを、ある項目の昇順・降順を指定して並び替えることができる。

- グラフの選択 – レポートの上部に表示されるグラフの種類を選ぶことができる。

- データのエクスポート – 表に表示されているデータを、CSVファイルやEXCELファイルにエクスポートできる。

- カスタムレポート(レポートの保存) – フィルタや列の選択等によりカスタマイズしたレポートを、名前をつけて保存できる。これにより、毎回レポートをカスタマイズすることなく、見たいデータを迅速に確認することができる。

6)ナレッジ共有

eラーニングでは、学習した内容を他の人と共有するナレッジ共有に関する機能を有しているシステムがあります。

ソーシャルラーニングという考え方

ソーシャルラーニングとは、TwitterやLineといったSNSをツールとして活用する学習方法のことで、SNSでのやりとりを通じて行うため、職場の人間関係に限定されず、業務上の接点がない人、全く面識のない人でも、同じSNSに参加する人なら、誰とでも学び合うことが可能な学習形態です。

ソーシャルラーニングは、コミュニティの範囲が同じオフィスにいる先輩や同僚に限定される従来の集合研修やeラーニングよりも、学びの幅や可能性は圧倒的に大きなものになります。

このような特徴を持つソーシャルラーニングに期待される効果としては、以下のようなものがあります。

- 集合研修やeラーニングで発生した疑問点を、SNSで質問し、解決することで、受講した研修の効果を高めることができる

- コミュニティにさまざまな分野のエキスパートが参加することで、最先端の知識や最新情報に触れることができる

- 業務の上でわからないことについて誰かがSNSで質問し、大勢の人から知見やノウハウが寄せられると、それらを会社全体で共有できるナレッジとして蓄積することができる

- 直面している課題をSNSで投げかけ、同じ課題意識を持つコミュニティメンバーを集めて議論をしたり、新しい企画を投稿して、実現性や問題点について意見や評価をもらったりすることで、企業内でのイノベーション創出につながる

参考: ソーシャルラーニングとは何か?ソーシャルラーニングを実現するためのITインフラとは?

eラーニングシステム(LMS)に求められるナレッジ共有機能

ナレッジ共有には「フロー」型と「ストック」型があり、「フロー」型のナレッジ共有とは、基本的にその場限りの情報共有で、情報を資産として蓄積(ストック)するのではなく、ある一定の短い期間に限定して情報を共有するということです。「ストック」型のナレッジ共有とは、情報を棄てることなく再利用を想定して、長期間にわたって資産として蓄積(ストック)して情報を共有します。

企業内教育を目的とした「ストック」型のナレッジ共有の機能は、最新のeラーニングシステム(LMS)で実現され始めています。

AirCourseでは、「ストック」型のナレッジ共有を行う機能を「ナレッジ共有機能」と呼んでいます。「ナレッジ共有機能」の最初の操作は、教える内容を整理した文書ファイルや動画を「コンテンツ」として、クラウドにアップロードすることです。

アップロードされた「コンテンツ」は、自動的に整理され簡単に検索できるようになります。もちろん、手動でタグ付けしたり、複数のコンテンツ間の関連付けを行ったりすることもできます。

アップロードしたコンテンツに対しては、「いいね」をつけたり、コメントを入力したりすることもでき、グループ内でのナレッジ共有を実現できるようになります。このような機能があれば、毎年繰り返される新入社員向けの教育も、その大部分が「コンテンツ」の再利用することで大幅に効率化することができます。

以上のように、「フロー」型のナレッジ共有を目的としたSlackだけで理想的なソーシャルラーニング環境をつくることはできませんが、最新のeラーニングシステム(LMS)にみられる「ストック」型のナレッジ共有を行う機能を併用あるいは連携させることで、理想の環境にかなり近づけることができます。

7)UI・使いやすさ

UIはeラーニングシステムの使いやすさに直結するポイントです。そもそもUIとはユーザーインターフェースの略で、サービスやシステムなどを操作するために使用する、視覚的・聴覚的・触覚的なインターフェースを指します。

もし、学習内容が充実しているeラーニングシステム (LMS)だとしても、UIに問題があれば社内で活用が広がりません。一方、誰でも扱いやすいUIであれば、サービスを使用するハードルが下がります。優れたUIは学習へのモチベーションを高める効果もあるため、効果的な社内学習を推進するためにも重視したいポイントです。

8)サポート体制

サポート体制についてもチェックしましょう。具体的なポイントは以下の通りです。

| サポート窓口の有無 | eラーニングシステム を導入すると、運用上の問題やトラブルが発生する可能性があります。サポート窓口が設けられていると安心です。 |

|---|---|

| サポートの種類 | 提供するサポートの種類について確認する必要があります。例えば、メール・電話・チャットなど、どのようなサポートが提供されるかを確認しましょう。 |

| サポートが提供可能な時間帯 | eラーニングシステム (LMS)の利便性を高めるためにも、サポートが提供可能な時間帯をチェックしましょう。 |

| サポートスタッフのスキル | サポートスタッフのスキルや専門性も重要なポイントです。トラブルや問題に遭遇した際にスムーズな対応を行うためにも、サポートスタッフの対応を見極めましょう。 |

9)導入実績

eラーニングシステム の提供企業の導入実績も確認しましょう。具体的には以下の項目をチェックしておくと、検討中しているeラーニングシステム の導入後のイメージを掴めます。

- 対象のeラーニングシステム (LMS)を導入した企業の数

- 導入企業の体験談

導入実績の少ないeラーニングシステム (LMS)の導入には不安も感じるはずです。自社と規模感や課題が似ている企業の体験談を参考にして、最適なeラーニングシステム (LMS)を選定するヒントにしてみましょう。

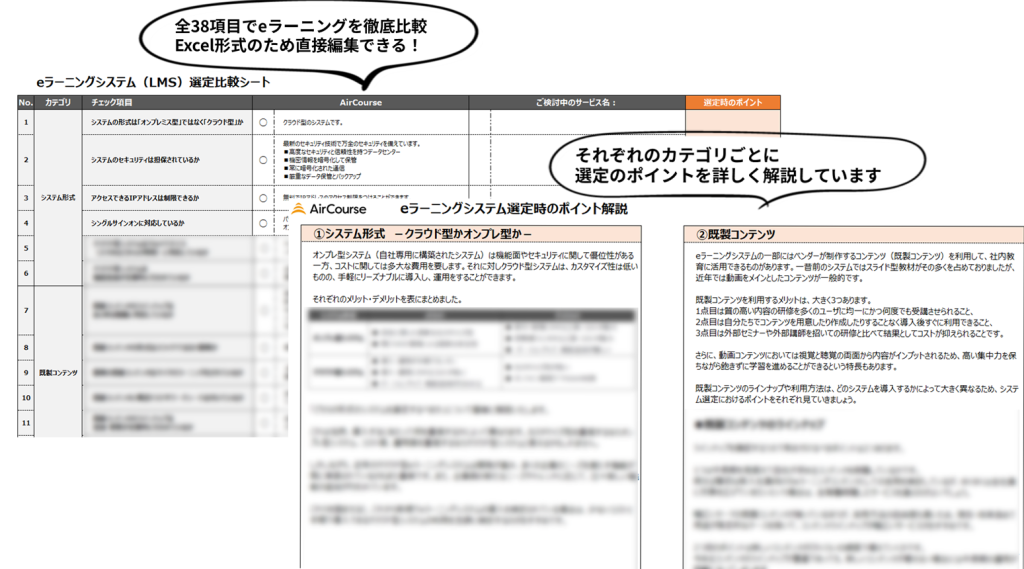

【eラーニングシステム選定比較シートを無料ダウンロードいただけます】

【全38項目】eラーニングシステム選定比較シート(選定時のポイント解説付き)を無料ダウンロードする

導入する際の注意点

eラーニングシステムを導入する際には、以下の3つのポイントについて注意する必要があります。

内製のコンテンツ制作に時間がかかる

ビジネスマナーや業界の基礎的な知識といった

一般的な内容のコンテンツであれば、市販されている教材を購入することですぐに研修を始められます。しかし、自社で独自の内容の教材が必要な場合、学習コンテンツを内製する必要があります。

コンテンツの内製には制作の機材や撮影のノウハウなどが必要となり、時間やコストがかかることを頭に入れておく必要があります。

実技の研修がしづらい

eラーニングは、コンプライアンスやビジネススキルといった学習には向いているものの、実技を伴う学習には不向きです。しかし、最近では、ビデオ会議ツールと連携することで、受講者の様子を確認しながら研修を実施できるeラーニングシステムも増えています。

接客トレーニングやクレーム対応など実技の研修を行いたい場合は、このようなビデオ会議ツールと連携可能なシステムを選ぶと良いでしょう。

受講者同士のコミュニケーションが不足する

オフラインでの研修とは異なり、eラーニングシステムを活用した研修では受講者同士のコミュニケーションが不足しがちです。受講者同士で情報交換や親睦を深めることによって、研修の付加価値を高めることができます。

eラーニングで研修を実施する際には、チャット機能で受講者同士のコミュニケーションを深めることや、オフラインで交流できる機会を別途設けるといった対応が必要です。

研修への効果的な活用例

最後に、eラーニングの導入にあたって実際にどのようなシーンで活用するのが効果的なのか、代表的な4つの活用例について解説します。

全社員研修

eラーニングシステムの導入で活用されるケースが多いのが、コンプライアンス研修など全社員が受ける必要がある研修です。

全社員に対して同様の内容の研修を実施するため、オフラインで開催すると場所の確保が難しく、複数回に分けて実施することが多くなるため、担当者や講師の負担が大きくなります。

eラーニングシステムを活用して全社員研修を実施することで、時間やコストを削減できるとともに、出欠の確認やテスト結果の管理などがしやすくなります。

参考: eラーニングでコンプライアンス教育を行う7つのメリット

階層別研修

eラーニングは、社員の階層別の研修においても有効に活用できます。例えば、以下のような階層別研修へのeラーニングの活用が考えられます。

| 階層 | 研修内容の例 |

|---|---|

| 新入社員研修 | 企業理念、コンプライアンス、ビジネスマナーなど |

| 基礎研修 | 業務知識、ビジネススキル、コミュニケーション力養成など |

| 中堅社員研修 | 管理職に求められるマネジメント力、リーダーシップなど |

| 管理職研修 | 部下の育成、モチベーション向上、組織マネジメントなど |

eラーニングでは、各階層に応じた知識の標準化が図れます。また、動画や資料を視聴することで、効率的に知識を身に付けることができます。さらに、クイズやテストを組み合わせることで、知識の定着を図ることも可能です。

専門スキル研修(人材開発)

eラーニングシステムは、企業の人材開発において、専門スキル習得の研修にも活用できます。 例えば、以下のような研修が考えられます。

| 研修分野 | 具体例 |

|---|---|

| IT関連 | プログラミング、ネットワーク構築、セキュリティ対策など |

| 営業 | 商品知識、プレゼン力、交渉術など |

| マーケティング | マーケティング理論、データ分析、SNS運用など |

| 語学 | 英語、中国語、その他外国語 |

従業員一人ひとりのスキルレベルに合わせて学習できるのがeラーニングの強みです。基礎から着実に学べるよう、段階を追ったコースを用意することが重要になります。

また、eラーニングでは繰り返し学習が可能です。理解が難しい部分は何度でも見直せるため、確実な知識定着が期待できます。さらに、eラーニングなら場所や時間を選ばず受講できるので、業務との両立もしやすくなります。

離れた拠点や店舗での研修

全国展開しているような企業では、離れた拠点や店舗での研修の際にeラーニングを活用するのが効果的です。

オフラインでの研修を実施する場合には、講師を拠点・店舗に派遣する必要があり交通費の負担が大きくなることや、研修を完了するまでに時間を要します。 全ての拠点・店舗で共通のマニュアル動画を制作することで、研修を実施するコストや期間の短縮に寄与します。

まとめ

eラーニングシステムの選定は、導入形態、標準コンテンツの充実度、内製化への対応力、学習管理機能の精度という4つの基本要素を軸に検討することが重要です。加えて、UI/UXの使いやすさ、サポート体制の充実度、実績ある導入事例なども慎重に評価する必要があります。

効果的なeラーニング環境を構築するには、システム導入前の設計段階で「何を学ばせるか」よりも「どう学習を継続させるか」に焦点を当てることが不可欠です。標準コンテンツと自社オリジナルコンテンツの適切な組み合わせ、学習者のモチベーション維持の仕組み、そして継続的な効果測定により、組織全体の学習文化を根付かせることができるでしょう。

システム選定においては、単純な機能比較だけでなく、自社の組織規模や業界特性、学習者の特徴に合致するかどうかが成功の鍵となります。全社員研修、階層別研修、専門スキル研修、拠点間研修など、想定する活用シーンを明確にした上で、それぞれに最適化された機能を持つシステムを選択することが大切です。

社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。