組織開発への関心が高まる中、多くの企業が実践方法に課題を感じています。「組織開発の必要性は理解しているが具体的な進め方がわからない」「人材開発との違いが明確でない」「何から手をつければよいかわからない」といった悩みは、組織変革を目指す企業において共通の問題となっています。

これらの課題は、組織開発の本質を理解し、体系的なアプローチを実践することで解決できます。組織開発は、組織内の人間関係や文化を改善し、組織全体の健全性と生産性を向上させる重要な取り組みです。適切な目的設定、効果的な進め方、そして継続的な改善により、組織の適応力強化と持続的成長を実現している企業が増えています。

本記事では、組織開発の基本概念から必要とされる背景、具体的な進め方のポイントまで、実践的な組織変革に必要な情報を体系的に解説します。フレームワークの活用方法や成功事例も含め、自社に最適な組織開発プロセスの構築をサポートします。

効果的な組織開発で、組織の変革力を最大化しましょう。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

目次

組織開発とは

組織開発について簡潔に定義すると、「組織内の人間が、自らの組織をより良くしていくこと、またはその支援を行うこと」です。英語では「Organization Development 」と表し、「OD」と略されます。

上記の定義に加えて、組織開発のアプローチと目的に着目すると、以下の3つを組織開発の特徴として取り出すことができます。

- 行動科学の考え方を援用する

- 組織の効果性や健全性を高める

- 組織のプロセスに計画的な働きかけを行う

これらはどの組織開発の定義においても、基本的に共通する要素です。

特に、「プロセスに働きかける」という点に注目することで、組織開発の特徴が捉えやすくなります。プロセスについては、人材開発と比較しながら説明していきます。

人材開発との違い

組織開発と人材開発の違いは「働きかける対象の違い」です。

人材開発は一人ひとりの「人」そのものを対象にします。教育や訓練を通じて、知識やスキルを高め、個々の社員のパフォーマンスを向上させることが目的です。

一方で組織開発は、人と人や、グループとグループなどの「関係性」や「相互作用」を対象とし、これを組織開発においては「プロセス」と呼びます。プロセスを説明するために、会議の場面を例に取ります。

会議の場においては、「何が話され」「何が決まった」のかが重視され、これらの情報は議事録にも記録されることでしょう。この「何」の部分を組織開発では「コンテント」と呼びます。ではコンテント、つまり会議の内容は何に左右されるかというと、その会議の環境です。

会議の環境を決める要素は、「参加者一人ひとりが話しやすい場と感じているか」「特定の誰かが極端に強い発言力を持っていないか」「意思決定は公平に行われたか」など様々なものが考えられます。仮に会議参加者同士が対等な立場だとしても、批判や反論が受け入れられず、それぞれが発言を遠慮するような状態では、多様性が欠落した意思決定が行われることでしょう。

このように、会議の内容や進み方は、その場にいる人と人との間で起こっていること、つまり「プロセス」が強い影響力を持っているのです。そのため、組織開発ではプロセスが重視されます。プロセスに介入することによって、組織の健全性を高め、潜在力を引き出すのです。

とはいえ、組織開発と人材開発は二者択一のものではありません。

なぜなら、組織開発はプロセスのようなソフト面だけでなく、戦略や組織の構造、業務の手順といったハード面の整理・強化に取り組む場合もあるためです。戦略の一つとして、個人の能力の向上が必要とされれば、組織開発計画に人材開発が組み込まれることもあるでしょう。

逆に、人材開発に偏っている場合、組織開発の考え方を取り入れることで、人材開発の効果を高めることも可能です。

組織開発の目的

組織開発は組織のソフト面(人と人の関係性など)やハード面(戦略や組織構造)、場合によっては個人の能力の開発など、課題に応じて幅広い範囲を取り扱います。しかし、どのような対策を打つにしても、以下3つの目的は共通しています。

- 組織の健全性を高める

- 組織の生産性を高める

- 組織を外部に適応させる

本記事では後ほど組織開発のフレームワークも紹介しますが、フレームワークはあくまでも手段です。組織開発を行う際は、常に上記の目的を念頭に置くようにしましょう。

組織の健全性を高める

組織の健全性とは、ワークライフバランスの質、社員同士の関係性の質、個人間やグループ間の最適な権力バランス、モチベーションの高さなどと関係しています。これらの要素が良好な状態にすることによって、個人と組織が密接に繋がり、社員は高いエンゲージメントで仕事に取り組むことができるのです。

組織の高い健全性は、組織の基盤とも言えるものです。組織開発によって組織の健全性を高めることで、組織の持続的な成長や、競争優位性の維持に繋がります。

組織の生産性を高める

組織開発は一人ひとりの社員はもちろん、部署やチーム単位でのパフォーマンスが最大化する状態をつくり、組織全体の生産性向上を目的とします。

各社員の能力が、部署やチームになった際に相乗効果で発揮される状態が理想です。反対に能力を発揮できていない、発揮しづらい状況の場合には対処します。

組織を外部環境に適応させる

たとえ組織内部の健全性と生産性が最大化されていても、外部環境に適応していなければ組織としての発展は望めません。外部環境には、事業環境・労働環境・法律や文化などその他の環境があります。

例えば、ITやコミュニケーションツールの発達により、外部から組織としての意思決定を求められるスピードも高まっています。その一方で自社の申請および承認経路が複雑であれば、それだけ対応が遅れてしまいます。こうした状況を解消し、外部環境に組織を適応させていくことも組織開発の目的です。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

組織開発が必要とされる背景

組織開発が必要な理由は企業によって異なるでしょう。しかし、その根本的な原因となっている社会の変化を理解することも大切です。多くの企業に組織開発を迫っている要因は、「仕事の個業化」と「多様性の増大」の2つがあります。

仕事の個業化

個業化とは、割り当てられた仕事を一人ひとりが個別に行う状況になっていることを指します。一見すると当然のことのように感じますが、IT化、さらにリモートワークが進むことによって個業化が顕著になってきました。以前は同じ空間で協働的に行われた仕事が、IT化の進展によって個人主導で進められるようになったのです。

個業化が進んでいる状況では、上司と部下一人ひとりの垂直的な関係性は維持されますが、社員同士の横のつながりが希薄化してしまいます。個業化自体は自然な流れですが、他方で組織の健全性低下のリスクがあります。そのため、組織開発によって対策する必要があるのです。

多様性の増大

多様性の増大は、性別、セクシュアリティ、年齢、国籍、宗教などの属性的なものから、人生や働き方に対する価値観など、さまざまな領域で起こっています。

なかでも日本の組織として早急な対象が求められるのは、仕事観や働き方の多様化です。仕事に求めるものや会社への帰属意識、希望する勤務形態や働き方など、さまざまな考え方に柔軟に対応する必要があります。

多様な考え方を受容できる組織作りを行うことによって、社員のモチベーションの向上や、定着率を高めることができます。逆に、多様化に対応できなければ人材が流出し、組織の持続的な成長を妨げることになるでしょう。

組織開発の手順(7ステップ)

1.目的を明確にする

組織開発の目的である「健全性の向上・生産性の向上・外部環境への適応」をもとに「何を、いつまでに、どのような状態にしたいのか」を明確にします。

目的を明確にすることで、組織内での共有と推進を行いやすくします。また組織開発そのものが目的化してしまうことを避けるためにも大切なステップです。

2.現状を正確に把握する

目的を達成するためには、現状把握が欠かせません。組織開発の対象は、社員同士の関係性や組織構造のため、数値や客観的指標で測りにくいのが難点です。そのため「職場の風通しが良くない」や「職場に活気が無い」など印象による評価に留まりがちです。

そこで、社員からのヒアリングやアンケートにより管理職や現場など多方面から情報収集することで、現状を可能な限り詳細かつ正確に把握します。正確な情報収集のためには「事実と意見を分けた回答を得ること」が大切です。

3.課題を設定する

目的と現状を明確にしたら、その差を埋めるための「課題」を設定しましょう。「何を行えば、現状から目的とする状態に変えられるだろう」という観点から検討を進めます。

ステップ2で正確に把握した情報を基に、組織開発の対象である社員同士の関係性や組織構造のうち、どこに対しての働きかけが必要かを見極めます。対象が定まれば、課題の設定は完了です。

4.小規模で試す

課題を設定したら、「小規模」のアクションプランで試しましょう。小規模で行うことで「早期の効果検証が可能なため、改善と実施を繰り返し行いやすい」「全社展開のための先行事例を得られる」「リスクを最小限にできる」というメリットを得られます。

またアクションプランは、Why(なぜ)・Where(どこで)・Who(誰が)・What(何を)・When(いつ)・How(どうやって)・How much(いくらで)の5W2Hに当てはめることで、ヌケ・モレやブレなく具体化できます。

5.効果を検証する

小規模での試験運用で得られた効果を検証します。期待通りの成果が得られた場合は、再現性を得るために成功した要因を明確にします。成果を得られなかった場合には、改善のために原因究明が必要です。目的の期日に支障が出ない範囲で、全社展開の根拠となる事例を得るためにステップ4と5を繰り返しましょう。

6.全社へ展開する

効果検証の結果をふまえて、全社へ展開します。最も重要なのは、組織を構成する社員一人ひとりが当事者意識をもつことです。

社員同士の関係性・組織構造のどちらに関する施策においても、目的や必要性、得られた成功事例を明示します。十分な成功事例を得られていない場合は、対策や留意点とあわせて提示が必要です。また展開内容に応じて、説明会の実施や、実行マニュアルの提供を行いましょう。

7.定期的な振り返りを行う

ステップ1で立てた目的を達成できたか、達成に近づいているかを定期的に振り返ります。定期開催される会議などに振り返りの機会を設けるのがおすすめです。

基本的には効果検証とフィードバックですが、別の問題やイレギュラーが発生していないかについても共有します。組織開発に関するテーマで新たな問題が見つかった場合は、再度ステップ1からのスタートを検討しましょう。

組織開発に活用できる代表的なフレームワーク

ここでは、組織開発の代表的なフレームワークを8つ紹介します。先に説明した通り、組織開発は人と人の関係性といったソフト面だけでなく、戦略や組織構造などのハード面に対して働きかけを行うことがあります。

組織のどの部分に働きかけるかは、組織の課題に応じて異なるでしょう。以下で紹介するフレームワークもまた、その全てが必ずしも活用されるわけではありません。自社の組織課題に必要なアプローチは何かを考えながら参考にしてみてください。

また、組織開発に活用できるフレームワークについては、具体的な活用法や注意点などを、以下の記事でさらに詳しく解説しているので参考にしてみてください。

関連記事:組織開発のフレームワーク8選|進め方や成功事例、注意点

1. ミッション・ビジョン・バリュー

ミッション・ビジョン・バリューとは、経済学者のピーター・ドラッカー氏により提唱された、企業の経営方針を示す言葉です。存在意義(ミッション)、目指す姿(ビジョン)、価値観・行動指針(バリュー)の3つの要素で構成されています。

ビジネス環境の変化が著しい現代において、組織や社員が活動方針や判断・決定に迷った際、ミッション・ビジョン・バリューは行動の判断基準や具体的にどう活動すべきかの指針となります。自社の存在意義を明確に示すことで、社員の帰属意識の向上や連帯感の醸成にもつながるのです。またそれらの行動を外部に打ち出すことで、顧客や採用対象者へのアピールにも繋がります。

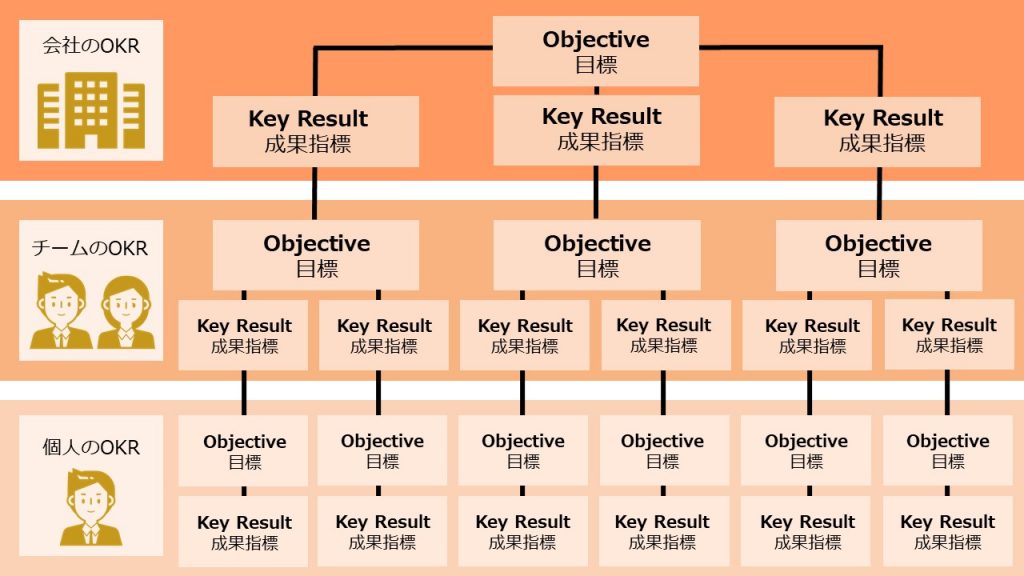

2. OKR

OKR(Objectives and Key Results)とは、目標管理手法のひとつです。組織全体・部署やチーム・個人にO(objectives:目標)とKR(key results:成果指標)を設定し、進捗管理や評価を行います。

OKRを活用すれば、組織と社員の方向性がブレることなく、組織全体として同じ方向をみて目標達成を目指せます。そのため、OKRは外部環境に翻弄されない組織づくりを行いたい場合におすすめのフレームワークです。

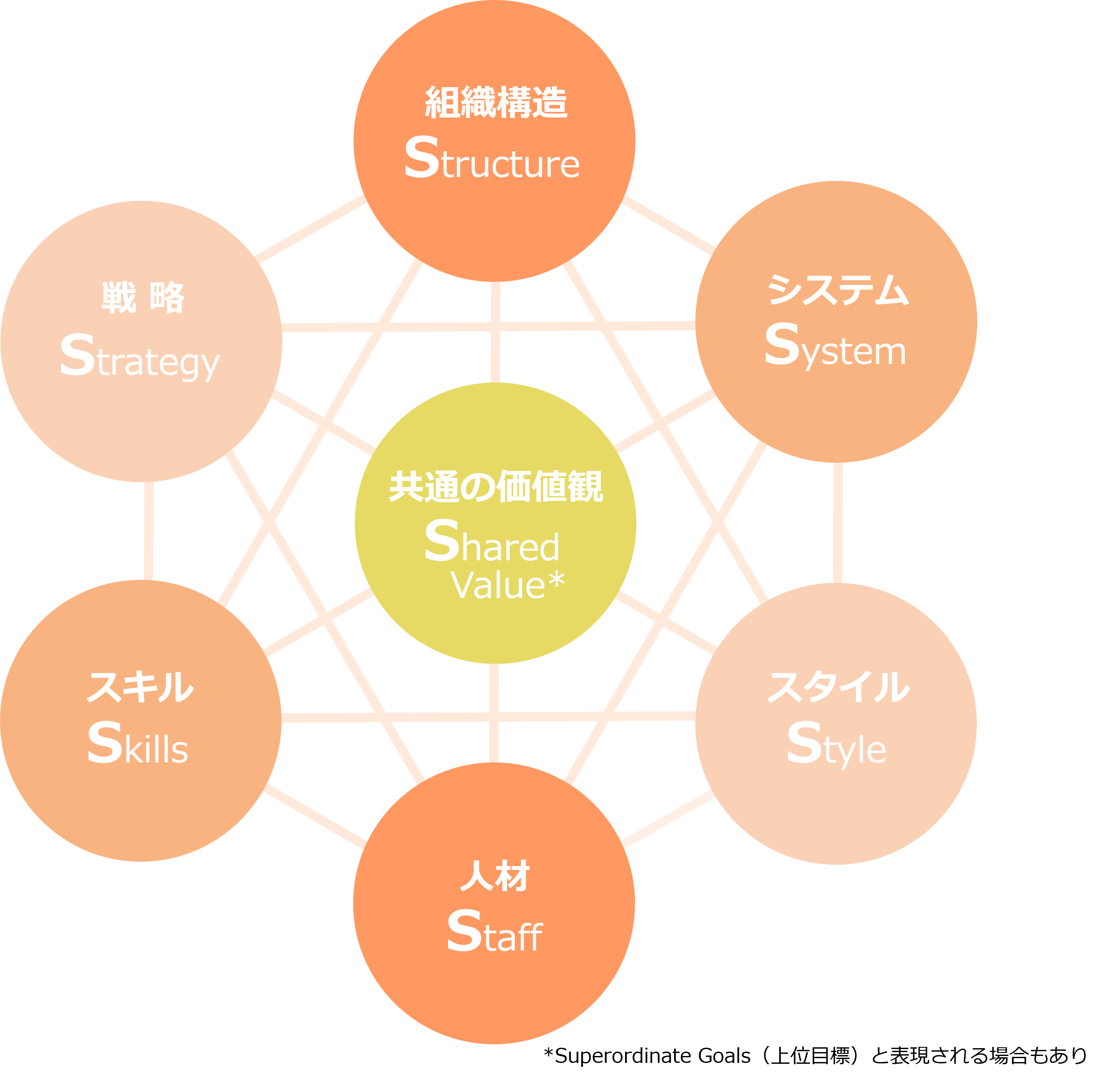

3. マッキンゼーの7S

マッキンゼーの7Sとは、組織にとって大切な「7つの経営資源と相互性」を示したフレームワークです。コンサルティングファームであるマッキンゼー・アンド・カンパニー社が提唱しました。

具体的には以下のように、ハード面とソフト面に分類されます。

【ハード面の3S】

- 戦略(Strategy):自社の目標を達成するために行う具体的な取り組み内容

- 組織構造(Structure):組織活動を円滑にするため、役割や指示系統を整えた状態

- システム(System):人事評価制度や目標管理制度など組織内にある仕組みやルール

【ソフト面の4S】

- スキル(Skill):販売力や技術力、商品開発力など自社がもつ強み

- 人材(Staff):育成・教育や採用面

- スタイル(Style):トップダウンかボトムアップかなどの企業風土

- 共通の価値観(Shared Value):ミッション・ビジョン・バリュー

マッキンゼーの7Sを活用することで、自社の現状を把握・分析でき、課題を明確化できるため、組織の現状を正確に把握したい場合におすすめのフレームワークです。

4. タックマンモデル

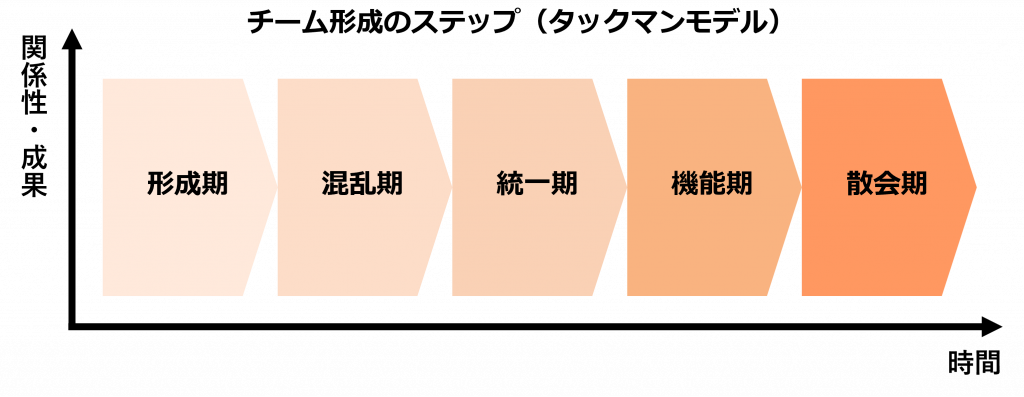

タックマンモデルとは、組織の成長段階を示したモデルです。形成期・混乱期・統一期・機能期・散会期の5つの段階を経て、目的達成に至るまでを表しています。心理学者のブルース・W・タックマン氏により提唱されました。

タックマンモデルを活用することで、組織やチームが今どの段階にいるかを理解でき、経営者やリーダーが適切な対策を打ち出せます。

また組織やチーム内の衝突・混乱も無理に避けるべきものではなく、経験として乗り越えるべきものであるという認識の共有のもと、一体感の醸成も可能です。

結果として、組織におけるメンバー同士の衝突を経験しながらも、共通の規範・ルールが生まれ、それによってチームが機能し、一定の成果に到達することができます。タックマンモデルを知り、チームビルディングに活かすことで、定めた目標に対して成果を出すために試行錯誤できるチームが形成できるでしょう。

タックマンモデルは組織の活性化や円滑な人間関係の構築、成果を出すチームビルディングには最適なフレームワークと言えます。

5. ワールド・カフェ

ワールド・カフェとは、自由かつ創造的なアイデアを生み出すことを目的とした話し合いの手法です。参加者は、カフェのようなゆったりとした雰囲気のなかで自由に話し合います。

ワールドカフェは、アニータ・ブラウン氏とデイビット・アイザック氏の2名により1995年に考案されました。2人は自宅にてリラックスした雰囲気で打合せを行った結果、いつも以上に質の高いアイデアや気づきを得られた経験からこの手法に至ったのです。

ワールドカフェを活用することで参加意識の向上や発言の活性化につながり、質が高く創造的なアイデアを得られる可能性が高まります。

自由に発言できる環境で社員の意欲を引き出したり、社員間の連携を強めたりしたい場合におすすめのフレームワークです。

6. フューチャーサーチ

フューチャーサーチとは、難易度の高い課題に対して関係者を集めた大規模な議論を行い、解決策を見出すためのミーティング手法です。マーヴィン・ワイスボード氏とサンドラ・ジャノフ氏によって提唱されました。

フューチャーサーチを活用することで、関係者間での認識共有やすり合わせ、過去から未来までをふまえた解決策を見出せます。

外部の関係者も含めて議論を行うことで外部環境に馴染みやすくなるため、自社がどうあるべきかの軸を確立しつつ、外部の意見に翻弄されない組織づくりをしたい場合に最適なフレームワークです。

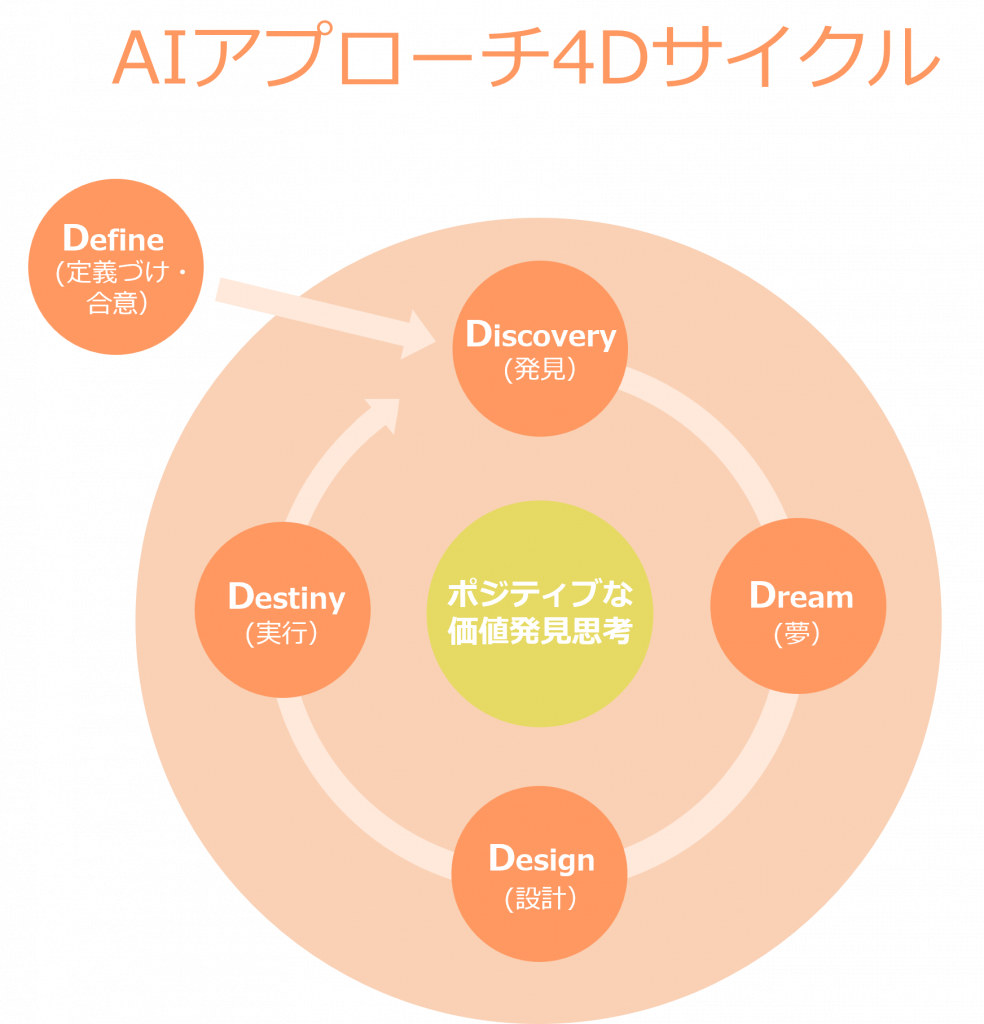

7. アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI)

アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI)とは、肯定的な質問を通じて組織や個人の価値を見出し、今後の可能性を広げるためのフレームワークです。AIは、Appreciative(価値を見出す)、Inquiry(探求・質問)を意味しています。

弱みや失敗などネガティブな要素を補うことで課題を解決するアプローチとは異なり、強みなどポジティブな要素に目を向ける点が特徴です。

アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI)を活用することで、組織・個人の強みやポテンシャルの発見、夢や目標の再認識、視野の拡大、理想像の共有などを期待できます。

組織・個人の強みやポテンシャルを明確にして確固たる軸を作れるため、環境の変化を受けてブレてしまうような組織にしたくない場合におすすめのワークフローです。

8. コーチング

コーチングとは、主に対話を通じて対象者の能力・気力を引き出し、自己成長や自発的な行動を促すマネジメント手法です。上下関係を意識せず並走しながら目標達成を目指します。

コーチング自体は、厳密には人材開発に分類される手法です。ただ、各社員の能力・気力を引き出して生産性を向上させ、ひいては組織全体の生産性を高めることから「組織開発」のための手法として注目されるようになりました。

なお、対比されるティーチングとの違いは、以下の通りです。

| 相違点 | コーチング | ティーチング |

|---|---|---|

| 目標達成へのアプローチ方法 | 自主的な行動を促す | 達成方法を教える |

| 答えの在処 | 対象者のなかにある | 教える側がもっている |

| 上下関係 | なし(並走するイメージ) | あり(教える側と教わる側) |

コーチングは、面談など普段の部下とのやり取りのなかでも実践可能です。ポイントは以下の通りです。

- 自主性や内発的動機付けを重視する(やらされ感ではなく、やる気を引き出す)

- すぐに指導やアドバイスをするのではなく、本人が考えることを促す

- 考えに行き詰った様子なら新たな視点を示す

- 一緒に目標達成に向けて取り組む姿勢を示す

社員一人ひとりが自立した意識と行動によって目標達成を目指す姿勢は、組織を発展させるための強力な推進力となるでしょう。

組織全体が目指すべき姿や使命を再認識し、目標達成の意欲を向上できるため、組織の目標を達成させたい場合におすすめのワークフローです。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

組織開発の代表的な成功事例

組織開発の考え方や進め方を解説してきましたが、まだ具体的な実施イメージが持てていない方もいるでしょう。そこで、以下では特にeラーニングの導入によって組織開発に成功した事例をみていきます。

eラーニングの導入は組織開発の1つのアプローチですが、その導入の背景は、「人材の継続的な育成」「未経験者の即戦力化」「教育格差の改善」など、企業によってさまざまです。

以下の事例と自社の状況を照らし合わせ、自社に必要な組織開発がどのようなものかを考えながら読むと良いでしょう。

eラーニングが新規事業推進の重要インフラの1つに|株式会社エムエム総研

株式会社エムエム総研は、クリエイティブ制作、WEB支援、テレマーケティング、メディアプランニング、イベント企画など、マーケティングにおける複合的な要素をワンストップで支援する、BtoBマーケティングに特化した企業です。

最近では新規事業の根幹である、インサイドセールス・デジタルマーケティングのノウハウを伝え、インサイドセールス人材の育成に力を入れていましたが、事業拡大に向けて人材の工数確保や継続的な育成が課題となっていました。

そこで、eラーニングシステムを導入し、効果的な講義プログラム受講体制を確立。

その結果、ノウハウを伝える側の大幅な工数削減と継続的な社員の育成が可能となり、理想的な社内体制の構築が実現しました。

事例記事:マーケティングで「はたらく」を変える。│エムエム総研様導入事例

eラーニング導入で新人教育の負担軽減とスペシャリスト育成の高速化を|株式会社フィールドパートナー

株式会社フィールドパートナーは土壌汚染問題に向き合い、さまざまなリスク分析・評価しながら土壌汚染の専門家として課題を解決し続けてきました。

しかし、土壌汚染という「ニッチ」な業界であるため、経験者や有識者が少なく、どうしても未経験の社員を採用せざるを得ない状況のなか、事業の成長スピードに合わせて未経験者を即戦力にする方法の検討が求められました。

そこで、コストパフォーマンスや使いやすさといった観点からeラーニングシステムを導入し、優れた自社オリジナルコンテンツの作成や学習管理を徹底し、業務に関する学習を習慣化させています。

今後の展開として、「研修コースを作成し、受講の指示をする強制的な教育だけではなく、eラーニングシステムのコース作成(動画共有)の権限を現場の社員にも与え、現場で行っているOJTにeラーニングを活用したり、現場で日々培われているノウハウを共有したりするツールとしても活用していきたい」と語っています。

事例記事:スペシャリストに最速で育成するプロセス構築に向けて│フィールドパートナー様導入事例

eラーニングで研修の「場所と時間」の問題を解決|株式会社MS-JAPANMS-Japan

管理部門(経理・財務・人事・総務・法務・経営企画等)、スペシャリスト(公認会計士・税理士・弁護士・金融専門職)に特化した人材紹介サービスを提供し、人材紹介サービス業界内で独自のポジショニングを確立している株式会社MS-JAPAN。

2016年の東証マザーズ上場から約1年で東証一部に市場変更も達成しており、その後は業務拡大や社員数の増加、株式上場で組織の体制は大きく変化しました。

そのような社内体制のなか、社員の教育は不定期に集合研修をしたり、社員が作成したマニュアルをもとにOJTをしたりしているのみで、危機感を感じる方から不安の声が上がりました。

そこで階層別の研修制度を整えるために、月額制で受け放題の集合型研修のサービスを利用を開始しましたが、特に外回り中心の営業スタッフは勤務の時間や場所も不規則なため、全く研修が受講できず、内勤の従業員との間で教育格差が生じてしまっていたのです。

このような「場所と時間」の問題を解消するために、eラーニングシステムの『AirCourse』を導入し、企業理念やビジョンの共有、社内ナレッジ共有も独自の研修として作成しました。AirCourseでは、独自のeラーニングを簡単に作成できるため、研修受講者・管理者ともに使いやすいことが導入の決め手となったと語っています。

また、AirCourseには「標準コース」という作成済みのビジネス研修コースが備わっているため、ビジネススキルの研修や新人向けの研修など汎用的な研修は作成する必要がなく、eラーニングの導入がスムーズに進む要因となっています。

組織開発を成功させるポイント

組織開発を成功させるためのポイントを紹介します。以下のポイントをおさえた組織開発により、組織の健全性や生産性の向上、外部環境への適応を実現させましょう。

従来の取り組みに組織開発の視点を組み込む

組織開発は型が決まったプロセスではありません。また働きかけを行う対象も様々です。そのため、何から手をつけて良いか分からないというケースもあるのではないでしょうか。このような場合、組織開発の第一歩として、今行っている取り組みに組織開発の視点を取り入れてみるとよいでしょう。

例えば、「マネージャー候補を育成する」という人事課題があるとします。人材開発の視点では、マネージャーに必要なスキルの教育や訓練を個別に行うことになるでしょう。

もちろんスキル習得による能力の底上げも重要なことですが、ここに組織開発の視点を取り入れると、マネージャーと部下の関係性などに視野を広げることができます。これにより、部下との関係性が良く成果をあげているマネージャーはどのような取り組みを行っているのか、またその取り組みをマニュアル化して横展開できないか、などのように、マネージャー育成に対して組織的な取り組みが行えるようになります。

このように、何から手をつけたら良いか分からない場合は、今行っている取り組みや、目の前の課題に組織開発の視点を組み込むことから始めてみると良いでしょう。

トップが積極的に関わる

組織開発にはトップが積極的に関わることが重要です。まずは最初のステップである目的の明確化にトップも加わり、目的が企業理念やトップの認識とのブレが無い状態を確立します。

その上で、全体会議や朝礼など折にふれて、どのような目的や方向性で組織開発を進めていくかを全社へのメッセージとして発信します。これによって社員の理解や関心が深まり、組織開発が成功しやすい状態となります。

キーパーソンを巻き込む

組織開発を進めるための各ステップに「キーパーソン」を積極的に巻き込みましょう。キーパーソンとは、組織開発を推進する上での影響力をもつ人物や、組織開発の対象者です。影響力という観点から考えると、各部署の上長やチームリーダーなどが代表的ですが、現場での影響力から判断して一般社員や若手を参画させるのも良いでしょう。

また組織開発の対象者とは、組織開発における課題や施策の当事者となる社員です。例えば、「上司と部下のコミュニケーション活性化」がテーマの場合は、同じ部署に所属する上司と部下が該当します。現状を把握する際は、当事者からのヒアリングとして事実を正確に把握することができ、その後のステップでも「リアルな意見」を収集可能です。

うまくいかない時は各ステップを見直す

組織開発がうまく進行しない場合は、手順の「各ステップ」を見直します。基本的には、ステップ4「小規模で試す」とステップ5「効果を検証する」の繰り返しで、成功事例を得ていきます。ただし、「何度試しても成功事例が得られず、改善もない」「成功事例をもとに行った全社展開で失敗した」という場合などは、各ステップの見直しが必要です。

【組織開発の手順:各ステップの見直しポイント】

1.目的を明確にする

- 組織開発の目的「健全性の向上・生産性の向上・外部環境への適応」に沿ったテーマか

- その他の手段(人材開発など)の方が適していないか

- 企業理念に沿っているか

- トップの理解も得られているか

- 目的を達成した状態を具体的にイメージできるか

- 組織開発を行うこと自体が目的となっていないか(手段の目的化が生じていないか)

- 当事者が共感し、賛同できる目的になっているか

2.現状を正確に把握する

- ヒアリングやアンケートの対象者に偏りはないか

- ヒアリングやアンケートは現状を正確に聞き取れる内容になっているか

- 強く主張する人の意見に流されていないか

- 収集した情報は「事実と意見」に分かれているか

3.課題を設定する

- 目的と現状の差を埋める内容になっているか

- 前提となる目的と現状が曖昧ではないか

4.小規模で試す

- アクションプランは5W2Hに当てはめて考えたか

- 効果検証を視野に入れた内容になっているか

- 傾向が偏っている社員や部署を対象としていないか

- 実施期間は適切か

- 対象となる社員や部署の理解は十分得られているか

- 対象となる社員や部署の協力体制は整っているか(業務に支障はないか)

5.効果を検証する

- 複数人からのヒアリングなどにより、客観的な評価を行えているか

- アクションプラン通りに実施されたか

- ステップ4へのフィードバックは十分か

6.全社へ展開する

- 目的や必要性、得られた成功事例を明示したか

- 社員から一定の理解を得られたか

- 実施内容や留意点への理解は十分か

- 実施タイミングに問題はないか(繁忙期ではないかなど)

組織開発はコンサルティングを依頼すべきか

組織開発を行う際、コンサルティングサービスを利用した外部委託を検討する企業は少なくありません。ここでは、コンサルティングを依頼する場合のメリットとデメリットを紹介します。

メリット

- 組織開発を主導する社員の負担軽減

- 専門家の知識やノウハウを取り入れることができる

- 他社の事例を参考にできる

デメリット

- 社内実施と比較して費用がかかる

- どのコンサルティングサービスを利用するか比較や検討が必要

- 内部事情を正確に理解してもらうためには綿密な打合せが必要

もしコンサルティングサービスを利用する場合は、自社の実情にあわせたサービスを行えるように「サービス内容の柔軟性」を重視するのがおすすめです。あわせて実績や担当者との面談を行い、信頼性を重視した選定を行いましょう。

まとめ

本記事では組織開発の考え方として「プロセス」を紹介しました。組織開発は人と人、グループとグループなどの関係性、つまりプロセスに働きかける点に特徴があります。

この考え方を理解することで、今ある課題に対して組織開発の考え方を取り入れることができます。何から手をつけたら良いかわからないと感じている人も、まずは今ある課題から取り組んでみてはいかがでしょうか。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。