急速な環境変化により、多くの企業が組織改革の必要性を感じています。しかし「組織開発に取り組んでも現場が変わらない」「どこから手をつければよいかわからない」「フレームワークを使っても形骸化してしまう」といった課題を抱える企業が少なくありません。組織開発の対象が社員同士の関係性や組織構造という複雑な要素であることが、着手の困難さを生んでいます。

実は、組織開発を成功に導く鍵は適切なフレームワークの選択と活用にあります。ミッション・ビジョン・バリューやOKR、マッキンゼーの7Sなど体系的なフレームワークを使い分けることで、複雑な組織課題を整理し、段階的かつ効果的な改革を実現できます。

そこで本記事では、組織開発に有効な8つのフレームワークを解説。活用方法から注意点、実践的な組織開発の進め方、そして成功事例まで、体系的な組織変革に必要な知識を解説します。フレームワークを活用して効果的な組織開発を実現しましょう。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

目次

組織開発とは

組織開発とは「組織内の人間が、自らの組織をより良くしていくこと、またはその支援を行う」ことです。

しばしば人材開発と混同されますが、組織開発は人と人との間の「関係性」や「相互作用」を対象とし、人材開発は「人」そのものを対象として改善していくという違いがあります。

組織開発における目的は、主に「組織の健全性を高める」「組織の生産性を高める」「組織を外部環境に適応させる」の3つであり、社員が働きやすい環境の構築と事業の継続・発展が実現可能です。

また、組織開発が必要とされる背景には、外部環境の変化に柔軟に適応しなければ事業を継続・発展できないという点が挙げられます。

例えば、事業環境では、消費者ニーズの移り変わりに対応し、商品のライフサイクルを高速化する必要があります。労働環境では、労働者人口の減少によって採用方法を新たに検討したり、採用体制を再構築したりする必要があります。人事・財務・経理などでは、各部門に関する法改正が毎年のように行われるため、柔軟に対応しなければなりません。

このように、外部環境に適応しなければ事業が成り立たないため、事業の継続・発展には組織開発が必要不可欠なのです。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

組織開発に役立つフレームワーク8選

ではどのようなフレームワークが組織開発に役立つのでしょうか。以下では8つのフレームワークを紹介します。

1. ミッション・ビジョン・バリュー

ミッション・ビジョン・バリューとは、経済学者のピーター・ドラッカー氏により提唱された、企業の経営方針を示す言葉です。存在意義(ミッション)、目指す姿(ビジョン)、価値観・行動指針(バリュー)の3つの要素で構成されています。

ビジネス環境の変化が著しい現代において、組織や社員が活動方針や判断・決定に迷った際、ミッション・ビジョン・バリューは行動の判断基準や具体的にどう活動すべきかの指針となります。自社の存在意義を明確に示すことで、社員の帰属意識の向上や連帯感の醸成にもつながるのです。またそれらの行動を外部に打ち出すことで、顧客や採用対象者へのアピールにも繋がります。

そのため、ミッション・ビジョン・バリューは組織の活性化を検討している方におすすめのフレームワークと言えます。

ミッション・ビジョン・バリューの作成は、経営に関わるメンバーにて以下の順番で行いましょう。

- ミッション:果たすべき使命・存在意義を明確にする

- ビジョン:目指す理想の姿を具体的に描く(イメージできるように)

- バリュー:ミッション・ビジョンに基づいた社員の行動基準を設定する

また、行動規範の浸透度を評価する「バリュー評価」もおすすめです。人事評価の際に、各社員がどの程度自社のバリューに沿った活動を行えているかを評価できます。現場の流動性が増すなか、全ての意思決定を経営層や上司が行うのは限界があります。こうした背景もあり、現場で活動する社員に行動規範の体現が求められるのです。

ミッション・ビジョン・バリューを明確にし、柔軟さや一体感をもって使命を全うできる組織づくりを実現しましょう。

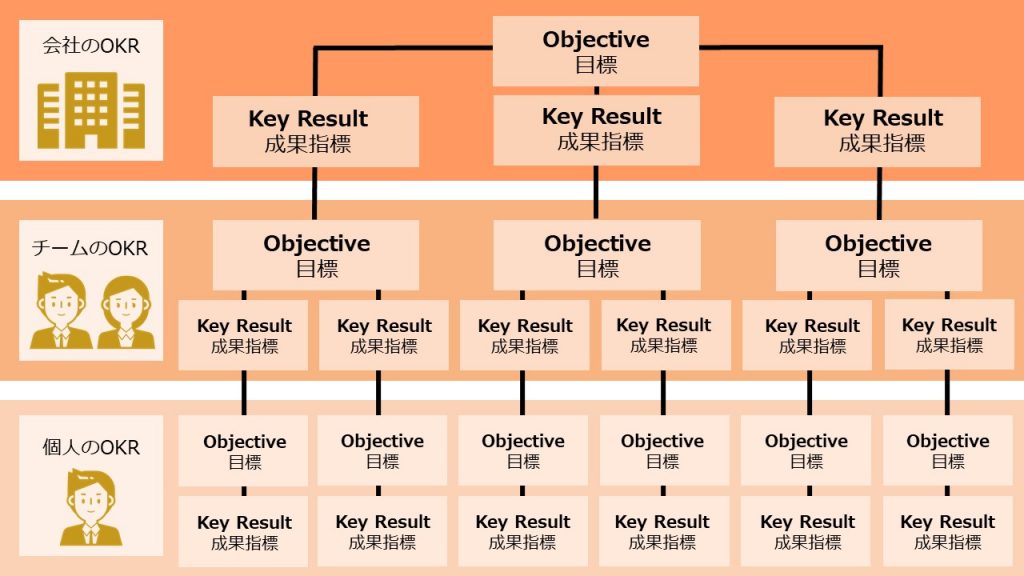

2. OKR

OKR(Objectives and Key Results)とは、目標管理手法のひとつです。組織全体・部署やチーム・個人にO(objectives:目標)とKR(key results:成果指標)を設定し、進捗管理や評価を行います。

OKRの活用方法

OKRを活用すれば、組織と社員の方向性がブレることなく、組織全体として同じ方向をみて目標達成を目指せます。

そのため、OKRは外部環境に翻弄されない組織づくりを行いたい場合におすすめのフレームワークです。

OKRの設定手順とポイントは、以下の通りです。

各層における「O(objectives:目標)」を決める

- 実現可能である

- 期限が明確である

- 簡単に達成できるものではない

各目標に対する「KR(key results:成果指標)」を設定する

- 数値で示せる(例:売上〇%アップ)

- 客観的に評価できる(例:〇〇システムの導入完了)

各層で進捗確認を行う

- 設定後の放置は厳禁

- 組織全体なら全体会議や管理職が集まる場などで確認

- 部署やチームなら定期ミーティングなどで確認

- 個人なら上司との面談などで確認

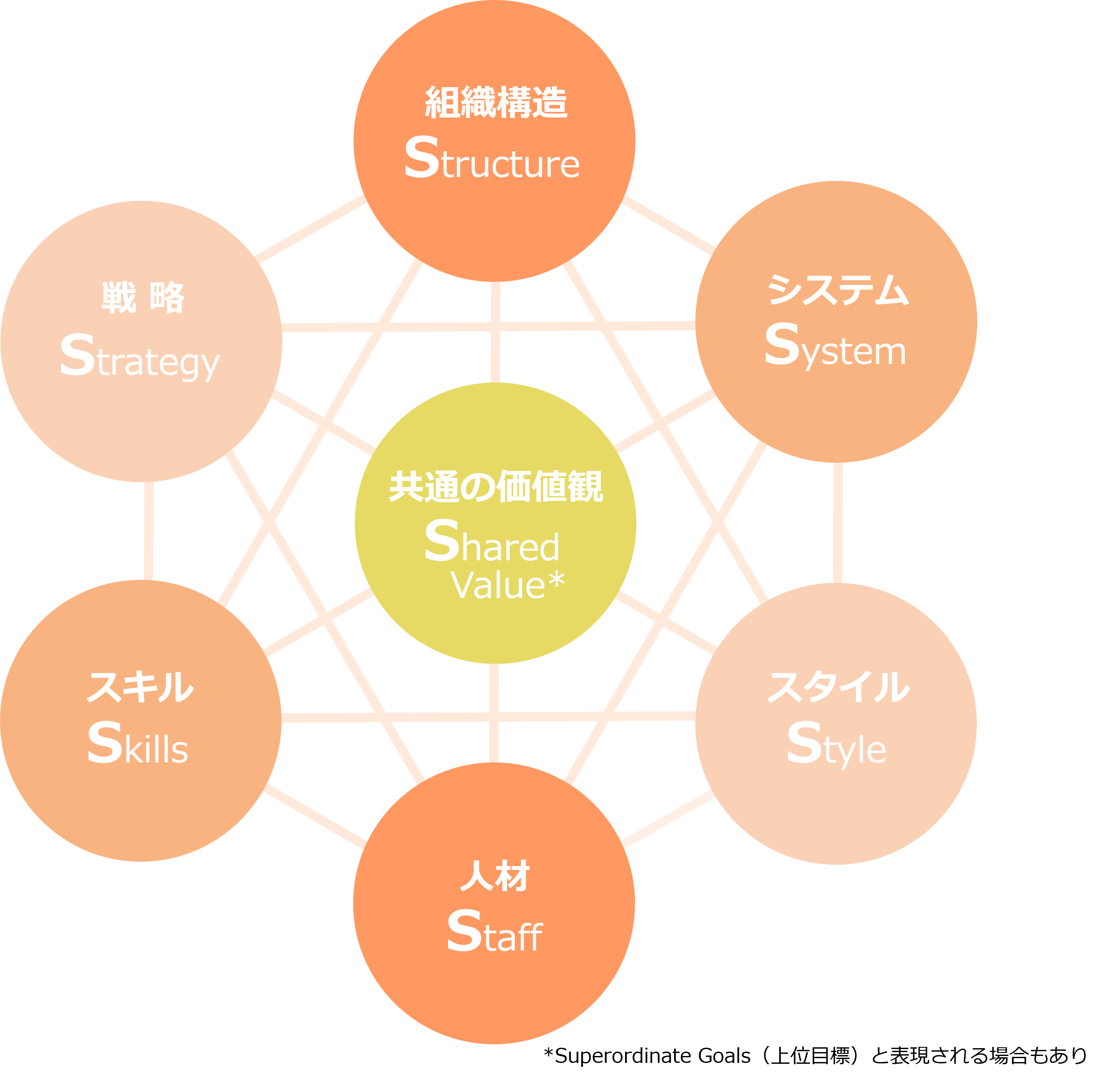

3. マッキンゼーの7S

マッキンゼーの7Sとは、組織にとって大切な「7つの経営資源と相互性」を示したフレームワークです。コンサルティングファームであるマッキンゼー・アンド・カンパニー社が提唱しました。

具体的には以下のように、ハード面とソフト面に分類されます。

【ハード面の3S】

- 戦略(Strategy):自社の目標を達成するために行う具体的な取り組み内容

- 組織構造(Structure):組織活動を円滑にするため、役割や指示系統を整えた状態

- システム(System):人事評価制度や目標管理制度など組織内にある仕組みやルール

【ソフト面の4S】

- スキル(Skill):販売力や技術力、商品開発力など自社がもつ強み

- 人材(Staff):育成・教育や採用面

- スタイル(Style):トップダウンかボトムアップかなどの企業風土

- 共通の価値観(Shared Value):ミッション・ビジョン・バリュー

マッキンゼーの7Sを活用することで、自社の現状を把握・分析でき、課題を明確化できるため、組織の現状を正確に把握したい場合におすすめのフレームワークです。

具体的な手順とポイントは、以下の通りです。

1. 7Sの各要素に照らし合わせて、自社の現状を把握する

- ハード面の3Sから、目標達成に向けてどのような組織構造とシステムで取組んでいるのかを把握

- ソフト面の4Sから、社員の能力やスキルのレベル、上司による統制や育成の状況、価値観の共有やコミュニケーションの円滑さなどを把握

2.現状からみえてきた課題を明確化する

- ハード面とソフト面の両面からボトルネックを洗い出す

- 出てきた課題に優先順位をつける

3.課題に対する対策を作成する

- 優先順の高いものを中心に具体的な対策案を作成

- 対策案の具体化にはWhy(なぜ)・Where(どこで)・Who(誰が)・What(何を)・When(いつ)・How(どうやって)・How much(いくらで)の5W2Hを用いると良い

4.対策案と現状を比較して成果を得られそうなら実行に移す

- 対策案を実施した場合と、現状を比較して期待する効果が得られるかを予想

- 対策案が不十分なら再考の上、ブラッシュアップを行う

- 実行に移す際は、前述のOKRを用いると良い

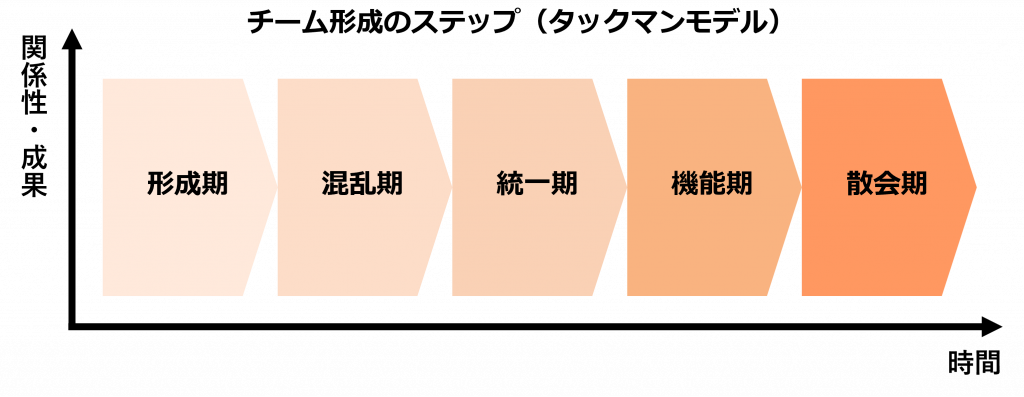

4. タックマンモデル

タックマンモデルとは、組織の成長段階を示したモデルです。形成期・混乱期・統一期・機能期・散会期の5つの段階を経て、目的達成に至るまでを表しています。心理学者のブルース・W・タックマン氏により提唱されました。

タックマンモデルを活用することで、組織やチームが今どの段階にいるかを理解でき、経営者やリーダーが適切な対策を打ち出せます。

また組織やチーム内の衝突・混乱も無理に避けるべきものではなく、経験として乗り越えるべきものであるという認識の共有のもと、一体感の醸成も可能です。

結果として、組織におけるメンバー同士の衝突を経験しながらも、共通の規範・ルールが生まれ、それによってチームが機能し、一定の成果に到達することができます。タックマンモデルを知り、チームビルディングに活かすことで、定めた目標に対して成果を出すために試行錯誤できるチームが形成できるでしょう。

タックマンモデルは組織の活性化や円滑な人間関係の構築、成果を出すチームビルディングには最適なフレームワークと言えます。

5. ワールド・カフェ

ワールド・カフェとは、自由かつ創造的なアイデアを生み出すことを目的とした話し合いの手法です。参加者は、カフェのようなゆったりとした雰囲気のなかで自由に話し合います。

ワールドカフェは、アニータ・ブラウン氏とデイビット・アイザック氏の2名により1995年に考案されました。2人は自宅にてリラックスした雰囲気で打合せを行った結果、いつも以上に質の高いアイデアや気づきを得られた経験からこの手法に至ったのです。

ワールドカフェを活用することで参加意識の向上や発言の活性化につながり、質が高く創造的なアイデアを得られる可能性が高まります。

自由に発言できる環境で社員の意欲を引き出したり、社員間の連携を強めたりしたい場合におすすめのフレームワークです。

ワールドカフェに定められた方法はありませんが、一般的な手順やポイントは以下の通りです。

1.テーマについて自由に話す

- 4~5人ずつのチームに分け、模造紙とペンが用意されたテーブルに着席

- まずは緊張をほぐすため、チームごとに5分程度の雑談やアイスブレイクを行う

- 与えられたテーマについて自由に話し合い、図やメモを模造紙に書き残す

2.アイデアについて話し合う

- 各チームにホスト役1人を残して、他のメンバーは別のチームへ自由に移動

- 新しいメンバーがそろったら、また5分程度の雑談などでリラックス

- ホスト役が初めのチームで話した内容を共有し、アイデアを持ち寄る

3.気づきをまとめる

- 最初のチームに戻り、別のチームでどのような意見やアイデアがあったかを共有

- 持ち寄ったさまざまな意見やアイデアにより、議論を深める

4.参加者全員での共有

- まずは各自で振り返りと整理の時間を確保

- 参加者全員に対して1人ずつ話し合いのなかで得たアイデア・意見・気づきを共有

- 参加人数が多い場合は大きく2グループに分ける

また全体の心がけとして、以下を共通ルールとすると良いでしょう。

- テーマに意識を集中して話し合う(必要以上に話が脱線することを防ぐため)

- 思ったことは素直に発言する

- 短く簡潔に話す(時間が限られるため)

- うなづきと共感をもって話を聞く

- 模造紙とペンで自由にどんどん書き出す

6. フューチャーサーチ

フューチャーサーチとは、難易度の高い課題に対して関係者を集めた大規模な議論を行い、解決策を見出すためのミーティング手法です。マーヴィン・ワイスボード氏とサンドラ・ジャノフ氏によって提唱されました。

フューチャーサーチを活用することで、関係者間での認識共有やすり合わせ、過去から未来までをふまえた解決策を見出せます。

外部の関係者も含めて議論を行うことで外部環境に馴染みやすくなるため、自社がどうあるべきかの軸を確立しつつ、外部の意見に翻弄されない組織づくりをしたい場合に最適なフレームワークです。

手順とポイントは以下の通りです。

1.社員の他に、利害が異なる関係者を集める

- 関係者は「顧客、協業企業、地域住民」などで制限しない

- 一般的には総勢60名程度、3日間で実施する

2.過去と現在の状況を共有し、皆がどのような未来を望むかを共有する

- 参加者がそれぞれの立場で「過去・現在・未来」を発表する

- 利害は異なるものの、過去・現在の苦労や望む未来への共感が生まれる

3.互いに協力する姿勢で、解決策やアクションプランを作成する

- 互いに共通する目的(望む未来)をピックアップする

- ピックアップした目的を達成するために、それぞれの立場で出来ることを持ち寄りアクションプランを作成する

- アクションプランへの参加は強制しない

自社を越えて、ステークホルダー(関係各位)と共に取り組むことで、課題解決とあわせて、組織開発の目的である外部環境への適応を果たせるのです。

7. アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI)

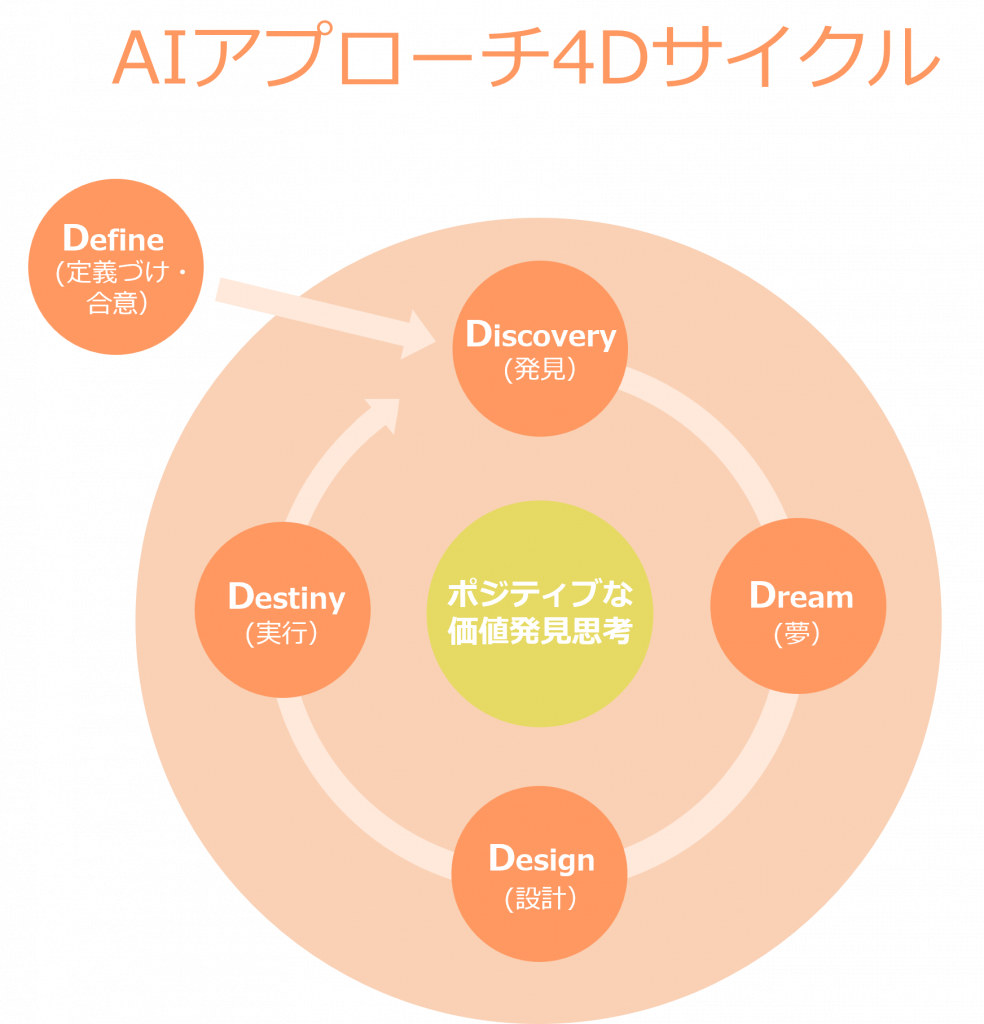

アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI)とは、肯定的な質問を通じて組織や個人の価値を見出し、今後の可能性を広げるためのフレームワークです。AIは、Appreciative(価値を見出す)、Inquiry(探求・質問)を意味しています。

弱みや失敗などネガティブな要素を補うことで課題を解決するアプローチとは異なり、強みなどポジティブな要素に目を向ける点が特徴です。

アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI)を活用することで、組織・個人の強みやポテンシャルの発見、夢や目標の再認識、視野の拡大、理想像の共有などを期待できます。

組織・個人の強みやポテンシャルを明確にして確固たる軸を作れるため、環境の変化を受けてブレてしまうような組織にしたくない場合におすすめのワークフローです。

実施のためには、参加者はまず「8つの原理」を理解する必要があります。

- 構成主義の原理:日頃交わされる言葉で組織は作られていく

- 同時性の原理:質問したと同時に変化が始まる

- 詩的の原理:解釈は多様であり、自由に選択できる

- 想定の原理:未来を前向きにイメージすれば、現在の取組みも前向きなものになる

- ポジティブさの原理:ポジティブな感情や関係が、強みやポテンシャルを引き出す

- 全体性の原理:全体で話し合うことで、創造性が刺激され良い成果を得られる

- 体現の原理:変化を起こすためには、自分自身が体現しなければならない

- 自由な選択の原理:自由な選択が良い変化をもたらす

その上で、発見(Discover)、夢(Dream)、設計(Design)、実行(Destiny)の4段階のサイクルで進めていきます。

発見(Discover)

- 5~10名ごとのグループをつくる

- 組織や個人の強み・ポテンシャル・価値を発見し、自信をもつことが目的

- 質問を投げかけて答えるインタビュー形式で行う

- これまでの成功体験や、なぜ上手くいったかを質問により聞き出す

- 成功体験から強みなどポジティブな要素が抽出される

夢(Dream)

- 組織や個人の強みが発揮された「理想の未来」を描き、共有することが目的

- 発見(Discover)の内容を基に「どのような状態が理想か」を見出す

- 「私(たち)は、こんな未来を実現する!」を表明する場でもある

設計(Design)

- 「理想の未来」の実現に向かって何をするかを決めることが目的

- 現在を「理想の未来」に変化させるために必要な項目を洗い出す

- 具体的なアクションプランを作成する(5W2H推奨)

- アクションプランは実行者による「自己決定」が原則

実行(Destiny)

- 設計(Design)で作成したアクションプランの実行が目的

- 自らが定めた目標の達成に向けて持続的に取り組む段階

- 組織目標の場合は、会議などで定期的な進捗確認を行い、必要に応じて対策を講じる

- 個人目標の場合は、上司との面談などで定期的なフォローを行う

組織に変革をもたらすためには、組織を構成する社員の可能性を広げることが欠かせません。ポジティブな切り口から、自信や熱意など前向きな感情を引き出し、内発的な動機づけによって組織開発を実現できるフレームワークといえるでしょう。

8. コーチング

コーチングとは、主に対話を通じて対象者の能力・気力を引き出し、自己成長や自発的な行動を促すマネジメント手法です。上下関係を意識せず並走しながら目標達成を目指します。

コーチング自体は、厳密には人材開発に分類される手法です。ただ、各社員の能力・気力を引き出して生産性を向上させ、ひいては組織全体の生産性を高めることから「組織開発」のための手法として注目されるようになりました。

なお、対比されるティーチングとの違いは、以下の通りです。

| 相違点 | コーチング | ティーチング |

|---|---|---|

| 目標達成へのアプローチ方法 | 自主的な行動を促す | 達成方法を教える |

| 答えの在処 | 対象者のなかにある | 教える側がもっている |

| 上下関係 | なし(並走するイメージ) | あり(教える側と教わる側) |

コーチングは、面談など普段の部下とのやり取りのなかでも実践可能です。ポイントは以下の通りです。

- 自主性や内発的動機付けを重視する(やらされ感ではなく、やる気を引き出す)

- すぐに指導やアドバイスをするのではなく、本人が考えることを促す

- 考えに行き詰った様子なら新たな視点を示す

- 一緒に目標達成に向けて取り組む姿勢を示す

社員一人ひとりが自立した意識と行動によって目標達成を目指す姿勢は、組織を発展させるための強力な推進力となるでしょう。

組織全体が目指すべき姿や使命を再認識し、目標達成の意欲を向上できるため、組織の目標を達成させたい場合におすすめのワークフローです。

組織開発にフレームワークを用いる際の注意点

ここまで紹介したフレームワークは組織開発に大いに役立ちます。ただし、有効に活用するための注意点もあります。

フレームワークを用いることで「本来の目的から逸れるリスクがある」「社員に許容範囲を超える負担がかかる」といった場合は、無理にその手順や型を守る必要はありません。状況に応じて、手順の調整や中断も視野に入れましょう。

また、こうした事態を未然に防ぐためにも、何を目的とした組織開発なのかを明確にすることが大切です。そもそもフレームワークは目的達成のための一つの手段ですので、他に適した手段があれば無理に用いる必要はありません。各フレームワークの役割を理解した上で、適切な手段と判断できる際にご活用ください。

組織開発の進め方

ここからは、実際に組織開発を進める際の手順を解説します。

1. 目的を明確化する

組織開発を進めるにあたり、組織開発そのものが目的化してしまわないように目的を明確化する必要があります。

「健全性の向上・生産性の向上・外部環境への適応」をもとに「何を、いつまでに、どのような状態にしたいのか」を検討できると、スムーズに組織開発を進められるでしょう。

目的を明確化したら組織内で共有し、共通のゴールを認識した上で推進していくことが重要です。

2. 現状を把握する

目的を設定したら、管理職や現場など多方面の社員から情報を収集して、現状を把握する必要があります。

しかし、ただ情報を収集しただけでは「職場の風通しが良くない」「職場に活気が無い」などの意見で留まってしまい、数値や客観的指標での評価ができず、効果的ではありません。

そのため、情報収集時には社員からのヒアリング結果をまとめるだけでなく、アンケートを用いて5段階評価で回答してもらったり、記述式の回答欄を設けて自由に記述してもらったりして、得られた回答の中から事実と意見を分けるなどの工夫を施し、現状を可能な限り詳細かつ正確に把握しましょう。

3. 課題を設定する

目的と現状まで洗い出せたら課題を設定して、組織開発の対象である社員同士の関係性や組織構造のうち、どこに対しての働きかけが必要かを見極めます。

課題設定時には、「何を行えば、現状から目的とする状態に変えられるだろう」という観点から検討を進められると、効率的な課題設定ができます。

また、課題設定を誤ってしまうと後続作業にも影響してしまうため、十分な検討と慎重な作業を心がけましょう。

4. 小規模でのアクションプランを試す

課題設定後は、実際にアクションプランを試して全社展開しても問題ないかの見極めを行います。

その際に、できるだけ小規模で試すことで「早期の効果検証が可能なため、改善と実施を繰り返し行いやすい」「全社展開に向けた先行事例を得られる」「規模が小さいので、問題があった場合でもリスクを最小限に留められる」といったメリットが得られます。

いきなり全社展開するのではなく、社内で協力してくれる社員や部署と協力しながら組織開発を進めていくことが重要です。

5. 得られた結果を検証する

小規模での試験運用を実施した後は、得られた結果を検証します。

期待通りの結果が得られた場合には再現性を得るために、何が要因で成功したのかを明らかにし、問題なく全社展開できるようにしておきましょう。

また、期待通りの結果が得られなかった場合は何が要因で失敗したのか、どうすれば改善できるのかの検討を行います。

ステップ1で設定した目的の期日までに、全社展開の根拠となる事例を得るためにステップ4と5を繰り返しましょう。

6. 全社展開をする

十分な結果検証を行い、目的や必要性、得られた成功事例を明示する準備が整ったら全社へ展開をします。

全社展開する際には、誰かが先導して組織開発を進めていくのではなく、組織を構成する社員一人ひとりが当事者意識をもって、全員が主体的に組織開発を進めていく事が重要です。

そのためには、説明会の実施や実行マニュアルの提供を行い、目的の再確認や実施手順、トラブルへの対策や留意点の周知を徹底するとスムーズな全社展開が実現できます。

7. 定期的に振り返りをする

ステップ1で設定した目的を達成できたのか、もしくはどの程度目的に近づけたのかを、定期開催される会議などで振り返ります。

基本的には効果検証とフィードバックを実施しますが、新たに問題が見つかった場合は再度ステップ1からスタートし、さらなる組織の改善に向けて検討をしましょう。

組織開発に役立つその他の手法

組織開発に役立つのは、フレームワークだけではありません。その他の手法のなかから、組織開発に役立つものを紹介します。

1on1ミーティング

いわゆる個人面談です。上司と部下が1対1で面談を行うことで、部下は悩みや不安などを打ち明けやすく、上司も目の前の部下に応じた個別指導やアドバイスを行えます。部下の本音を聞き取り、互いの関係性を良好に保つ良い機会となるでしょう。

アシミレーション

アシミレーションは、上司と部下の相互理解を深めて関係構築を行う手法です。部下が上司を評価する手法としても用いられます。

具体的には、上司と部下の間に中立的な立場としてファシリテーターを設定します。ファシリテーターは部署外からの選任が良いでしょう。上司のみがいない場で、部下同士がディスカッションを行い、ファシリテーターが結果を匿名で上司へフィードバックします。

ジョブローテーション

ジョブローテーションとは、部署異動・職種の変更を定期的に行うことで、幅広い業務に対応できる人材を育成する手法です。個人の育成という観点からだと、人材開発の領域ですが、組織開発の視点では、適材適所の発見による組織の生産性向上というメリットがあります。

人材開発

組織開発と対をなすのが人材開発です。組織開発は人と人との間の「関係性」や「相互作用」を対象とするのに対して、人材開発は「人」そのものを対象とします。本人の能力やスキル、考え方などにどう影響を与えるかという観点で考えます。

とはいえ、組織開発のために人材開発が必要になるケースは多々あるため、厳密な定義を求められない限りは、無理に切り分ける必要はありません。

具体例としては以下のような場合が挙げられます。

- 組織開発を主導するために、ロジカルシンキングなどのスキル習得を目的とした社員教育を実施

- 上司と部下との関係性を良好に保つために、各社員のコミュニケーションスキル向上させる研修を実施

組織開発のための人材開発を効率良く行う方法

上記の例のように組織開発のためには、社員研修などの人材開発が不可欠です。

ただ一方では、組織を取り巻く課題の多さから、テーマが多岐にわたる社員教育は行いにくいのが実状です。

そこで、有効なのがeラーニングです。eラーニングとは、パソコンやスマートフォンなどとインターネットを利用して教育、学習、研修を行うことです。

eラーニングはネット環境さえあればいつでもどこでも受講可能なため、受講者側は空き時間などを活用できます。開催側も受講案内のみで、研修のために参加者全員のスケジュール調整を行う必要もありません。

手間や負担の少なさから「研修まで手が回らない」といった課題の解決策となるでしょう。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

人材開発にeラーニングを活用した事例

継続的呼びかけでリスキリング文化を構築|マグチグループ株式会社様

総合物流企業のマグチグループ株式会社様では、従来は体系だった研修がなく現場での作業を通じた学びが中心でした。物流業界特有の365日24時間稼働の中で、皆が集まっての研修実施は容易ではなく、指名制で各社から数名のみを集める形式では「学ぶ環境」の整備や「学ぶ風土」の醸成が困難でした。2023年に経営方針として「リスキリングの浸透」を掲げ、抜本的な組織改革に取り組むこととなりました。

AirCourse選定の決め手は、多岐にわたるグループ企業に対応可能なコースの多さと、どの企業にとっても学びやすい豊富なコンテンツでした。運用では「発信を途切らせないこと」を重視し、月次での朝礼時受講状況共有、執行会議での資料配信、戦略本部会議での活用状況報告など継続的な呼びかけを実施しています。経営層の理解を得て部門長経由での未受講者フォローアップ、個人面談による学習意欲向上など、組織一体となった学習文化の構築を実現しています。

導入後の主な成果

- 時間・場所を選ばない「学ぶ環境」をグループ全体に整備

- 受講必須コースの設定で多くの社員に「学ぶ習慣」を定着

- 継続的な呼びかけによる受講率の維持・向上を実現

企業内大学TGKUで学び合い文化を醸成|豊田合成九州株式会社様

トヨタグループの自動車部品メーカーである豊田合成九州株式会社様では、従来の集合研修中心の教育体制では、決まった時間・場所での受講が必要で、移動コストや運営の手間に対して効果が限定的でした。現場でのトラブルやスケジュール調整により参加できない社員もおり、「階層別研修」「ビジネス基礎」「IT/DX教育」「自己学習の文化醸成」など様々な人材育成分野で均等な教育機会を提供できていませんでした。

AirCourse選定のポイントは、体系的かつ豊富な学習コースの提供、確実に進捗できる講義形式eラーニング、短時間で学べるマイクロラーニング設計、そして優れたコストパフォーマンスでした。6,000以上のコンテンツを活用して企業内大学「TGKU」を開設し、「標準化された一貫性のある教育」と「全社員への均等な学び」を実現するプラットフォームとして活用しています。インプットはeラーニング、対話は集合研修という役割分担により、効率化で生まれた時間をより本質的な研修に充てることができるようになりました。

導入後の主な成果

- 企業内大学TGKUによる体系的な人材育成体制を構築

- eラーニングと集合研修の役割住み分けで効率化を実現

- 自ら学び合う文化の土台づくりを完成

教育効率化と専門スキル向上で組織力を最大化|株式会社MS-Japan様

管理部門やスペシャリスト特化の人材紹介事業を展開する株式会社MS-Japan様では、従業員50名規模になった際に社内から「研修をやらないとまずい」という声が上がり、体系的な研修制度の構築が急務となりました。特に東証上場準備に伴うガバナンスやコンプライアンス強化では、年1回のインサイダー取引研修、年2回のハラスメント研修、情報セキュリティ研修が必要でしたが、既存の集合型研修では営業スタッフが多い同社の勤務体系では効率的な実施が困難でした。

同社がAirCourseを選んだ決め手は、自社独自のeラーニングを簡単に作成できる機能と、「場所と時間」の制約を解決できる点でした。標準コースが充実しているため、ハラスメント研修や新人向け研修など汎用的な内容は作成不要で、自社独自のコンプライアンス研修のみを作成すれば導入できました。受講管理機能により「誰が受講済みで、誰が未完了か」を一目で把握でき、管理側の負担も大幅に軽減されています。

導入後の主な成果

- 上場準備に必要なコンプライアンス研修を全社展開

- 場所と時間の制約を解決し、営業スタッフ全員が効率的に受講

- 管理工数を削減しながら研修クオリティを向上

参考:株式会社MS-Japan様のAirCourse導入事例

まとめ

組織開発に有効なフレームワークを8つ紹介しました。いずれのフレームワークも、社員間の関係性や組織構造といった組織開発における難解な課題をクリアするために非常に有効です。

ただし、フレームワークは組織開発という目的を達成するためのひとつの手段です。フレームワークの実施そのものが目的化しないように注意しましょう。

また、フレームワーク以外にも、組織開発の進め方や組織開発に役立つ手法を紹介しました。いずれも上司と部下の関係性や組織構造の最適化などに役立ちます。とりわけ、組織開発のためには人材開発も必要です。eラーニングなど負担の少ない教育手法を用いれば効率的に行えます。

ビジネス環境の変化が著しい昨今、組織開発をスムーズにするフレームワークを活用して、組織の生産性と健全性の向上、外部環境への適応を実現しましょう。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。