人材不足が深刻化する中、多くの企業が人材育成計画の重要性を認識しています。

しかし「計画を作ったが現場で活用されない」「研修が形骸化している」「何から始めればよいかわからない」といった課題を抱える人事・教育担当者が少なくありません。計画書の作成方法がわからず、見よう見まねで作った結果、実効性の低い計画になってしまうケースも多く見られます。

実は、効果的な人材育成計画の成功要因は「計画の質」にあります。現状分析から目標設定、育成手法の選定、効果測定まで体系的に設計された計画を持つ企業では、従業員のスキル向上と企業の成長を同時に実現しています。各企業の特性や現状に応じたオーダーメイドの計画作りが、競争力向上の鍵となります。

本記事では、人材育成計画のステップを詳しく解説します。現状分析・目標設定・効果測定の具体的な立案ステップ、新人・中堅・管理職それぞれの目標例、そして成功事例まで、実践的な人材育成計画構築に必要な知識を体系的に解説しています。

無料テンプレートも活用して、成果につながる人材育成計画を構築しましょう。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

目次

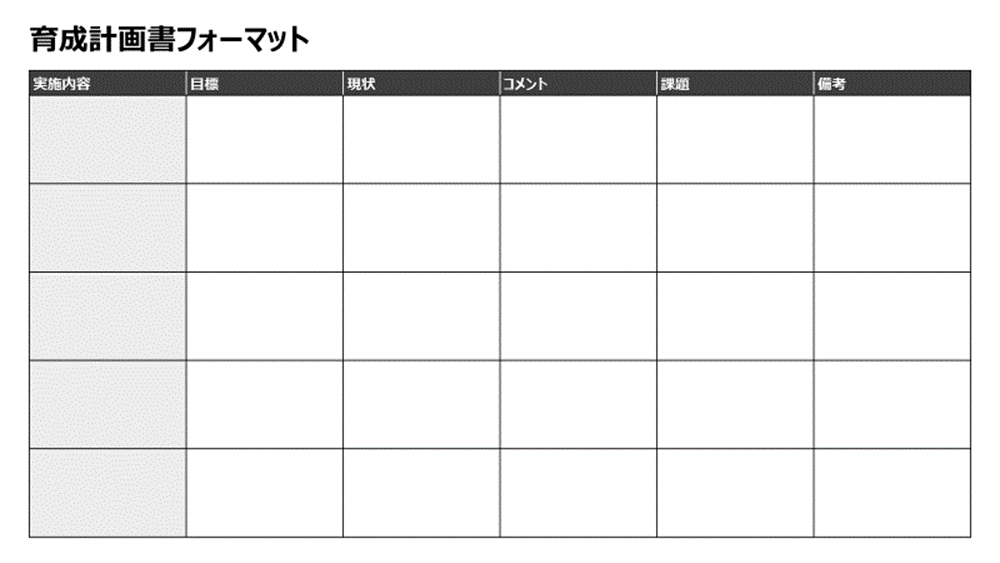

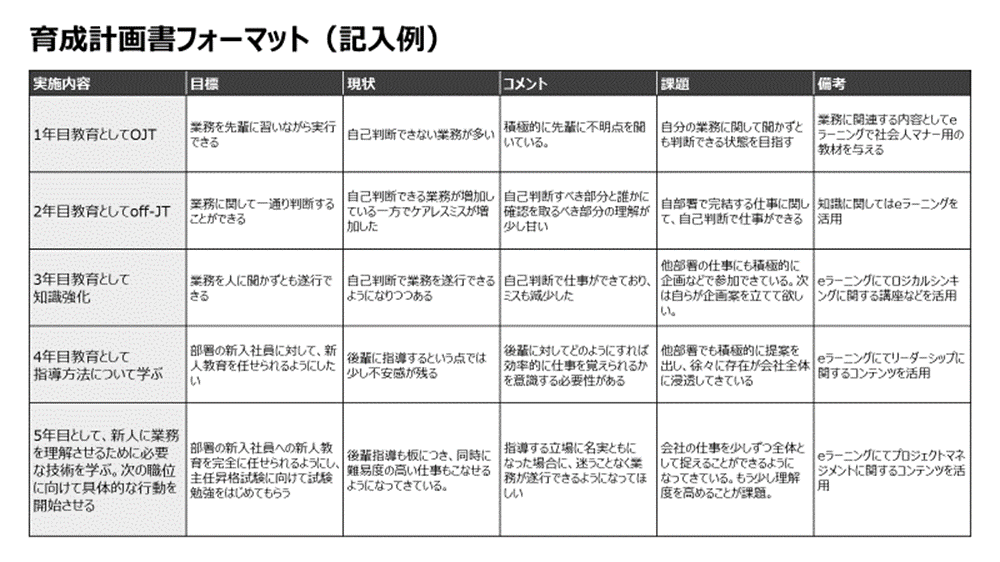

すぐに使える!人材育成計画書テンプレート

当社KIYOラーニングで配布している「人材育成計画書」をはじめ、育成計画書に活用できるフォーマットを3つ用意しました。

- 育成計画書フォーマット

- 厚生労働省「職業能力評価基準」

- 厚生労働省「キャリアマップ・職業能力評価シート」

ぜひ自社の取り組みにあった最適な育成計画書フォーマットをお探しの上、ご活用ください。

「人材育成計画書」フォーマット

こちらの「人材育成計画書」は、項目を埋めていくことで育成計画を可視化することができます。

下記リンクから無料でダウンロード可能です。記入例とあわせて自社の育成計画書作成の第一歩としてご活用ください。

厚生労働省「職業能力評価基準」

厚生労働省が提供する「職業能力評価基準」は、人材育成計画を作成する際に役立つツールです。

仕事の内容やスキル、知識、態度などを具体的に評価し、それぞれの職業に必要な能力やスキルを定義するもので、以下のような項目が含まれています。

- 仕事の内容と求められるスキル

- 成果につながる職務行動例(職務遂行能力)

職業能力評価基準を活用することで、具体的なスキルや知識の獲得状況を把握します。育成計画の立案や進行の助けとなり、個々のスタッフの能力開発やキャリアアップを計画的に進めることができます。

厚生労働省「キャリアマップ・職業能力評価シート」

厚生労働省が提供する「キャリアマップ・職業能力評価シート」は、職業能力評価基準における「職務遂行のための基準」を簡略化したもので、チェック形式の評価シートとなっています。

このシートを使えば、各職種のスキル要求度や、レベル別に必要な経験・知識を一覧で確認できます。

引用元:厚生労働省「職業能力評価シートについて」

これらのシートの活用により、現状のスキルギャップを洗い出し、目標設定や研修計画の作成に役立てることができます。また、個々の社員に対するスキル向上の具体的な目標を明確に示すことも可能となります。

参考:「キャリアマップ」、「職業能力評価シート」を活用した企業の取り組み事例について

人材育成計画書の効果的な活用方法については、この記事を読み進めて理解するようにしてください。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

人材育成計画とは

人材育成計画とは、組織の成長に対応するため、必要な人材をいつ、何人、どのように育成するかを具体的に定めた計画のことを指します。

人材育成計画の作成ではどのようなことが行われるでしょうか。具体的な進め方は「人材育成計画の立案ステップ」で紹介しますが、例えば以下のような取り組みが含まれます。

- 社員のスキルを整理し、現状把握を行う

- 必要とする人材を育成するのに最適な方法を検討する(集合研修、OJTなど)

- 人材育成のスキームを決める

人材育成計画を立案することで、受講側に「何を身につけさせるか」だけでなく、提供側が「どのレベルで」「どのように教えるか」といったことも明確にできるので、人材育成の効率化にも役立ち、研修の形骸化を防止できます。

人材育成計画が重要な理由

ASTD(全米訓練開発協会)2007において、ウェストミシガン大学のロバート・ブリンカーホフ教授は、研修が失敗する原因の40%が研修前の準備の段階にあると述べており、計画内容が適切でなければ、企業が期待する効果を得ることは難しいと提唱しました。

つまり、研修やジョブトレーニングの効果は、計画の段階で決まっていると言っても過言ではないということです。

研修を形骸化させないためにも、効果的な人材育成計画を上層部の協力を得ながらしっかりと練り上げることが大切です。

また、立てた計画をより良いものにするために、仮説・検証の仕組みも設けるようにしましょう。

人材育成計画の立案ステップ

この章では、人材育成計画の立案ステップについて紹介します。

計画の段階で考慮すべきポイントが5つあります。

- 研修の目的と対象者の設定

- 対象者の現状分析

- 研修の学習目標の設定

- 研修の効果測定方法の決定

- 対象者のレディネスの形成

それぞれのプロセスについて詳しく解説します。

研修の目的と対象者の設定

まずは、人材育成及びそれに基づいて実施される研修の目的を設定します。重要となる点は、人材育成担当者に加え、企業戦略を担う経営陣にも参画してもらいながら内容を練り上げていくことです。

自社の経営戦略に合わせた人材要件を抽出することで、人材育成と研修の目的と対象者を設定することができるようになります。

その際、人材育成担当者、対象者、対象者の上司、経営陣など、研修に関わる人々の間で認識を合わせることで、後のステップ「学習目標の設定」で目標を具体化することができます。さらに、研修の実施自体が目的とならないよう意識することが重要です。また、必要に応じて予算や実施会場についても検討を行います。

対象者の現状分析

研修の対象者が決まったら、受講者が持つ課題を具体的に把握しましょう。

受講者の課題をとらえる切り口には、マインド・知識・行動などがあります。例えば、研修の目的が「マーケティングの知識と実践力の強化」であり、対象者が入社3~5年目の若手社員である場合、対象者のマーケティング知識がどのレベルかを把握し、どこから教えるべきかを明確にします。

これらは組織運営における最低限必要な人材育成ですが、そのほかにも、以下のような視点から組織の課題を抽出することができます。

- 特定部署のパフォーマンス低下

- 従業員自身が感じている課題感やニーズ

- 外部環境の変化

これらの視点を取り入れることで、既存の人材育成に不足しているスキルセットが明らかになり、従業員のレベルに合った計画が立てられるので高いモチベーションで学習できる環境を整えられます。必要に応じて、対象者や対象者の上司と面談し、情報収集を行い、課題を把握していきましょう。

研修の学習目標の設定

対象者の現状分析が完了したら、研修の目的と現状を踏まえて学習目標を設定します。学習目標とは、いわば研修のゴール地点であり、研修終了時点での受講者の状態を指します。

受講者の状態を図るための指標には、現状分析と同様にマインド・知識・行動などが用いられます。前述のマーケティング研修であれば、「自社のマーケティング施策を提案・実行できるようになる」などが学習目標となります。

学習目標を設定する際のポイントは、受講者、受講者の上司、経営陣などの関係者が集まり、具体的な目標を設定することです。関係者間で具体的な学習目標を設定し共通認識を持つことで、研修で学ぶべき内容が明確になるため、効果的な研修の設計が可能になります。

一方で、学習目標が曖昧で関係者によって認識が異なる場合は、効果的な研修設計ができず、学習の効果が低くなってしまう可能性があります。

また具体的に学習目標を設定するためには、「目標行動」と「合格基準」を学習目標に含めることをおすすめします。目標行動とは、受糖者に期待される行動のことで、「〜できる」の形で表現されることが多いです。前述の例でいえば、「自社のマーケティング施策を提案できるようになる」が目標行動にあたります。

合格基準は、どの程度できれば学習目標を達成したことになるのかを判断する基準です。定めた合格基準に対する、対象者の達成度や理解度を定量的に計測できるようになります。

研修の効果測定方法の決定

研修の企画段階で設定した学習目標に応じて、研修の効果測定方法を決定しましょう。

測定すべき研修の効果には、学習目標が達成できたかどうかだけでなく、研修実施のためにかかった費用や投じた工数に見合った効果が得られたかどうかについても考慮することが求められます。

効果測定の手法は、復習テストの実施や実務でのアウトプット、フォローアップ研修の実施等が挙げられます。

対象者のレディネスの形成

研修の効果を高めるためには、対象者のレディネスの形成が必要です。

レディネスとは、学習者が何かを学ぶにあたって必要な心の準備、つまり、学習の土台が整っている状態を意味し、人材育成においては学ぶ必要性の認識と定義できます。

計画の段階では、学習内容が対象者の仕事や課題と関連しているかどうかという点を考慮しましょう。

対象者が研修コンテンツを自らにとって有益であると判断し、主体的に学ぶことができるように人材育成計画を立案することが重要です。

人材育成計画の作成に必要なスキル・要素

人材育成計画を作成するには、次の5つのスキル・要素が必要です。

- 現状把握スキル

- 計画策定スキル

- コミュニケーションスキル

- 業務遂行スキル

- 経営戦略・戦略人事を理解する力

これら5つのスキル・要素を持つことで、効果的な人材育成計画を作成・運用することが可能になります。

現状把握スキル

現状把握スキルとは、自社人材の現在の能力やスキルを正確に理解する能力のことです。効果的な人材育成計画を作成するためには、このスキルが欠かせません。

現状把握スキルを可視化する具体的な方法としては、「職務内容とスキルレベルのマッチング」「360度フィードバック」などがあります。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| 職務内容とスキルレベルのマッチング | 各個人のスキルレベルと現在の職務内容が適切にマッチしているかを評価します。 |

| 360度フィードバック | 自己評価だけでなく、上司や部下、同僚からもフィードバックを得ることで、より客観的な評価が可能になります。 |

これらを通じて、現状を正確に把握し、個々の成長に必要なスキルを明確にしましょう。

計画策定スキル

人材育成計画を成功に導くには、適切な計画策定スキルが不可欠です。以下の表は、計画策定スキルの一部を示しています。

| スキル | 説明 |

|---|---|

| 目標設定 | 具体的で明瞭な目標を設定し、それを達成するための道筋を描く |

| 教育プログラムの策定 | スキルギャップを埋めるための教育プログラムを設計する |

| スケジュール作成 | トレーニングスケジュールを組む |

この計画策定スキルを持つことで、人材育成計画はより効果的に、そしてスムーズに進行します。

コミュニケーションスキル

人材育成計画を作成する際には、コミュニケーションスキルが不可欠です。具体的には、以下の3つのスキルが求められます。

- 相手の意見を理解し、受け入れる能力

- 自分の意見を適切に伝える能力

- 人材育成計画の目的を理解し、育成対象者に伝える力

これらのスキルは、人材育成計画を社員全員が理解し、成功に向けて一丸となって動けるようにするために必要なスキルといえます。

業務遂行スキル

業務遂行スキルとは、具体的な業務において必要な知識や技術、態度を身につけることを指します。

例えば、営業職であれば、商談の進め方やクライアントへの対応、商品知識など、職種ごとに求められるスキルがあります。これらのスキルを身につけることで、現場での問題解決能力が向上し、業績も上がることが期待できます。

人材育成計画では、各職種の業務遂行スキルを明確にし、それをどのように育成していくかの計画を立てることが重要です。以下に一例を示します。

| 職種 | 業務遂行スキル | 育成方法 |

|---|---|---|

| 営業 | ・商談スキル ・商品知識 | ・ロールプレイ ・商品研修 |

| 人事 | ・ビジネスマナー ・マネジメントスキル ・コミュニケーションスキル | ・ビジネスマナー研修 ・マネジメント研修 ・グループワーク |

| マーケティング | ・分析力 ・情報処理能力 ・マーケティングの専門知識 | ・データ分析ツール等の研修 ・社内での事例研究 ・ケーススタディ |

| マネージャー | ・マネジメントスキル ・判断力 ・倫理的思考力 | ・マネジメント研修 ・ケーススタディ ・ディベート |

経営戦略・戦略人事を理解する力

人材育成計画を作成する上で重要なのが、企業の経営戦略と戦略人事の理解です。これは、個々のスキルアップだけが目的ではなく、全体としての組織力を高めるために必要です。

経営戦略とは、企業が目指す方向性や目標を達成するためのアプローチを指します。これを理解することで、必要な人材像や育成すべきスキルが見えてきます。 戦略人事とは、企業の経営戦略を達成するために最適な人材配置や育成計画を立てることを指します。この2つの関係性をしっかりと把握し、人材育成計画に反映させることが求められます。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

人材育成計画の作成に役立つフレームワーク

人材育成計画を立てる際は、役割などに応じて、具体的かつ測定可能な目標を立てることが重要です。ここでは、目標設定を行う際に役立つフレームワークを3つ紹介します。

- ベーシック法

- SMARTの法則

- カッツモデル

関連記事:人材育成に役立つフレームワーク7選!活用ステップと注意点も解説

ベーシック法

ベーシック法とは、人材育成において必須である目標設定のフレームワークです。具体的には以下の4ステップで目標を立てます。

- 目標項目の設定

- 達成基準の設定

- 期限の設定

- 達成計画の設定

ベーシック法は目標設定のステップを定めたものですが、次に紹介するSMARTの法則と組み合わせることで、特に「目標項目の設定」の精度を高めることができます。

SMARTの法則

SMARTの法則とは、以下5つの視点で設定した目標の「質」を評価するために有効なフレームワークです。

- Specific(具体性)

- Measurable(計量可能)

- Achievable(達成可能)

- Realistic(関連性)

- Time-bound(期限)

人材育成においては、設定した目標に対して「客観的に評価できるのか」「無理はないか」などを評価することで、目標そのもののクオリティ向上に役立ちます。

カッツモデル

カッツモデルとは、役職ごとに求められるスキルの割合を示したフレームワークです。

図の通り、3つのマネジメント層と3つのスキルで構成されています。人材育成においては、各階層(役職)における各スキルの割合により「階層ごとにどのスキルを重視すべきか」を把握するのに役立ちます。

参考:カッツモデルとは?育成や評価への活用から最新の傾向まで解説

【階層別】人材育成計画書の目標例

目標を立てるのに役立つフレームワークを紹介しましたが、具体的にどのような目標を立てれば良いか、まだイメージが掴めていない方もいるでしょう。ここでは役職別の目標例を紹介していきます。

新人社員の目標例

新人社員の育成計画を作成する際は、以下のような目標例が考えられます。

- 自社への理解を深めてもらう

- 心構えやビジネスマナーを身につける

- 業務遂行に必要な知識とスキルを習得させる

- 自らの役割を自覚させる

新入社員は、まずは自社の経営理念から組織人としての心構え、ビジネスマナーなどの基礎を理解させることが大切です。また、離職率の高まりが指摘されるなかで帰属意識の向上も重要なテーマといえます。

また、新入社員はこれまでと大きく異なる環境のなかで、慣れない業務へのチャレンジや失敗を経験するため、少なからずプレッシャーやストレスを感じています。そのため、メンタル面にも配慮した育成計画を立てることが大切です。

関連記事:新入社員研修カリキュラムの作成手順|基本と職種別の内容例 | 人材育成サポーター

中堅社員(リーダー)の目標例

中堅社員(リーダー)向けには、次のような目標例が考えられます。

- 組織の中枢をになっていることを自覚させる

- 育成担当者としてのスキルを向上させる

- マネジメントスキルを身につけさせる

中堅社員(入社4年目以降を想定)は、業務にも慣れて独り立ちし、部下や後輩もできる頃です。中堅社員に対しては、組織の中枢を担うことの自覚や育成担当者としてのスキル向上、管理職候補としてのマネジメントスキル向上などが必要となります。

管理職の目標例

管理職向けには、次のような目標例が考えられます。

- 経営戦略や組織論などを学ばせる

- 社員を評価および育成する能力を高める

- コミュニケーションスキルを再確認する

管理職は、企業理念や経営層の経営方針やビジョンを正しく理解して、目標達成に向け社員をマネジメントしていく役割です。管理職ではマンツーマンのような形式ではなく、実際のマネジメント業務や研修、自己啓発などを通じて自ら学びを得ていくケースがほとんどです。

関連記事:管理職研修とは?中小企業の課題を解決する研修設計のポイント

人材育成計画の成功事例3選

この章では、人材育成計画の成功事例を3つ紹介します。

自主学習文化の醸成で組織力向上を実現|エフエムジー & ミッション株式会社様

化粧品や栄養補助食品、ファッション関連品の製造・販売を行うエフエムジー & ミッション株式会社様では、マネジメント層から「各社員のボトムアップ」「マネージャー層の育成」「会社方針の理解度向上」といった要請が高まる中、既存のサービスでは受講履歴が残らず受講管理ができないという課題を抱えていました。また、DXやリスキリングへの対応や社員の意識付けも急務となっていました。

同社がAirCourseを選んだ決め手は、料金の安価さに加えてコンテンツの数と質が充実している点、そして自社作成動画を配信できる機能でした。現在は標準コンテンツと自社作成コンテンツを組み合わせて活用し、営業部門のセールス研修、階層別研修、会社方針に関するマネジメント層からのメッセージ配信など様々な場面で活用しています。受講をKPIに含めて評価に反映させることで受講を促進し、関連会社間でも共通コンテンツと各社独自コンテンツを柔軟に運用しています。

導入後の主な成果

- 「セルフラーニング・自己学習」の風土が形成され始める

- DXやリスキリングに対応するための基礎を構築

- 関連会社間での効率的なコンテンツ運用を実現

参考:エフエムジー & ミッション株式会社様のAirCourse導入事例

振り返りシートで自発的学習を促進|株式会社フレスタ様

広島県を中心にスーパーマーケットを展開する株式会社フレスタ様では、新型コロナウイルス感染症により従来の集合研修が実施困難となったことをきっかけに、継続的な人材育成の手法を見直す必要に迫られました。当初は動画研修コンテンツを内製してイントラネットで配信しましたが、データ容量制限などによりスムーズな運用ができませんでした。

AirCourse導入の決め手は、使いやすいインターフェース、明快な料金プラン、そして受け放題の動画研修でした。短時間で学べるマイクロラーニング設計により、天候でお客様の入りが左右されるスーパーマーケットの特性に合わせ、業務に余裕があるときにスキマ時間で学習を進められる環境を構築しました。特に効果的だったのは、振り返りシートに「動画研修を受講して、自分はいつまでにこういうことができるようになる」という個人目標を記載し、上長がサインをして提出する仕組みの運用です。

導入後の主な成果

- 全社員が教育(Off-JT)を受けられる体制を構築

- スキマ時間を活用した効率的な学習を実現

- 自発的に学習していく風土が根付き始める

若手プロジェクトで革新的コンテンツ作成|北越メタル株式会社様

鉄スクラップを原料に様々な鉄鋼製品を製造する北越メタル株式会社様では、創立80周年を迎える中で「社員との絆」をテーマに教育面により注力する方針を打ち出しました。従来は技術的なスキルや資格習得をメインとしていましたが、社員の能力にバラつきが見られたため、教育体系の再構築とベースアップが課題となっていました。

AirCourse選定の理由は、若手向けからマネジメント層向けまで幅広いコンテンツが揃っている点と、自社でオリジナルコースを作成できる機能でした。特徴的な取り組みとして、基幹職2〜3年目の若手社員10名程度でプロジェクトチームを結成し、「来年の新入社員向けに必要なコンテンツ」をテーマに自由な発想でコンテンツを作成しています。会社紹介チームやエンタメチームなど3チームに分かれ、2週間に1回ミーティングを行いながら、社長を含む経営陣への発表機会も設けています。

導入後の主な成果

- 若手社員が直接経営陣にアイディアを提言する場を創出

- 現場レベルでのコンテンツ作成推進体制を構築

- 教育体系の再構築により社員能力のベースアップを実現

まとめ|人材育成の成否は計画の段階で決まっている

本記事では、人材育成計画の必要性から具体的な立て方、遂行のポイントを解説してきました。

人材育成計画は、単なる研修の実施スケジュールではなく、企業の成長戦略と直結する重要な取り組みです。

現状分析、目標設定、育成手法の選定、効果測定というステップを着実に踏むことで、形骸化しない育成施策を実現できます。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。