人材育成を推進していくなか、以下のように感じる方もいるでしょう。

- 人材育成のフレームワークは、本当に効果があるのだろうか

- フレームワーク導入で、どのようなメリットがあるのだろうか

- セミナーなどに参加してみたが、ピンとこない

フレームワークは人材育成における成功例をモデル化しているため、迷いなく適切な人材育成施策を実行しやすくなります。優秀な人材を育てるために、どのような教育が適切なのかを判断でき、効率的な人材育成が実現可能です。

ただし、フレームワークに頼りすぎると、柔軟性のない人材育成になる可能性があります。

本記事では、フレームワークのメリットや注意点、具体的な種類、フレームワークを活かすためのステップを解説します。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

目次

人材育成におけるフレームワークの重要性

人材育成におけるフレームワークは、社内に知見がなくても質の高い育成施策を実施できる効果が期待できます。

フレームワークは成功パターンをモデル化しているため、活用により効率性を高め、特定の担当者に依存せず再現性を担保することが可能です。人材育成上の視点も広がるため、育成担当者の能力強化も期待できるでしょう。

例えば、組織のマネジメント能力を強化するために階層別研修を行う場合、カッツモデル(カッツ理論)が活用できます。

カッツモデルとは、役職ごとに求められるスキルの割合を示したモデル図のことで、階層別にテクニカルスキルなど求められる能力を整理できるフレームワークです。

カッツモデル(3つの階層と3つのスキル)

社員を守り管理するために人事制度などが存在するように、フレームワークが一定のルールを作ることになります。

「自社がどのようになりたいのか」「社員の可能性をどうすればもっと伸ばせるのか」を考えることでマッチするフレームワークを見つけられ、上手に活かすことで質の高い人材育成の実現が可能になります。

人材育成の目的をおさらい

フレームワークは、人材育成を効率的に進めるための手段にすぎません。人材育成の目的を明確にすることで、フレームワークはより効果的に活用できるでしょう。

企業ごとに人材育成を行う目的は異なりますが、重要なのは社員の能力やスキルをアップさせ、企業として目指している目標を達成することです。

企業にとって重要な人材が育つと、乗り越えるべき課題をクリアする可能性も高まります。まずは、人材育成の目的をおさらいしましょう。

- 経営目標や人事戦略の達成

- 社員のスキルとモチベーションアップ

経営目標の達成や人事戦略の実現

人材育成を行う大きな目的は、企業として目指す経営目標の達成や、そのために必要な人事戦略の実現です。経営目標の達成に人事戦略の実現は欠かせない要素となります。

例えば、国内での事業展開を進めてきたホテル経営の企業を例に考えてみましょう。10年後までに海外に30拠点作りたいと考えている一方、外国語が堪能な正社員が育っていないという問題を抱えているとします。

そういった場合、外国語教育を人材育成で行いつつ、海外拠点を任せられるようなリーダーシップのある人材の育成が必要です。万が一、人材が育たなければ新たな拠点は出せない可能性が高く、経営目標の達成も困難となります。

企業として何を目指すのか、そのためにどのような人材が必要なのかを逆算して人材育成を行う必要性があるでしょう。

社員のスキルやモチベーションの向上

人事戦略の実現には、当然ながら社員一人ひとりの成長が欠かせません。人材育成を行うことで、社員のスキルや自社で働くモチベーションの向上が期待できます。

社員研修やOJTなど、さまざまな人材育成を行うことで、社員の仕事への着眼点や仕事の進め方が変化するなど、良い変化が期待できるでしょう。

社員自身が、現在どのような段階にいるのか、仕事を効率的に進めるにはどうすれば良いのかなどを体系的に理解できるようになります。

学んだことを実際の仕事に活かすタイミングで仕事の取り組み方に工夫が出てくるため、スキルやモチベーションがアップしていきます。

フレームワークを取り入れるメリット

フレームワークを活用するうえで、得られる効果を理解しておくことが大切です。フレームワークを活用するなかで、そのような効果が得られているかを振り返ると、より最適な活用方法へと見直せます。

人材育成にフレームワークを取り入れるメリットには、以下の2つがあります。

- 育成方法が確立できる

- 人材育成が効率的に行える

育成方法が確立できる

人材育成にフレームワークを取り入れることで、人材育成方法が確立できます。フレームワークは、成功パターンをモデル化して作られているため、手探りな状況から脱却できるでしょう。

指導方針が明確化し、自然と人材育成施策が形になっていきます。ただし、あくまでフレームワークに過ぎないため、自社の課題や目的にあわせた工夫やカスタマイズは必要です。

人材育成が効率的に行える

フレームワークを活かすと、より効率的な人材育成を推進できます。フレームワークは人材育成における成功モデルを型化しているため、ゼロから考案する必要はなく、自社の育成に当てはめて施策の推進や検証に注力できます。

自社の育成における成功パターンの発見や計画的な育成にもつながりやすく、効果的な育成を推進できるでしょう。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

人材育成に活用できるフレームワーク7選

- HPI (Human Performance Improvement)

- SMARTの法則

- カッツ理論

- カークパトリックモデル

- 70:20:10フレームワーク

- 氷山モデル

- 思考の6段階モデル

HPI (Human Performance Improvement)

HPI (Human Performance Improvement)は、人材の現状から組織のあるべき姿を洗い出して改善することに重点を置いています。人事的な視野だけで終了せず、経営計画と連結しているところが大きなポイントです。

具体的には、達成すべき目標が年商100億円であれば、それを達成するために営業職はどんな能力を身につける必要性があるのかを分析して育成・指導します。

| 特徴 | 向いている状況 |

|---|---|

パフォーマンスの向上に焦点を当て、現状と理想のギャップを分析し、具体的な改善策を導き出す方法 | 研修の効果測定や改善、特定のスキル不足の解消、業績向上のための具体的な施策立案など、パフォーマンス改善に課題を感じている場合 |

SMARTの法則

SMARTの法則は、目標設定手法の一つで、以下の5つの頭文字を取っています。

- Specific (具体性)

- Measurable(計量可能)

- Achievable(達成可能)

- Realistic(関連性)

- Time-bound(期限)

SMARTの法則の優れた点は、目標設定レベルを少しずつアップして人材育成できることです。人材育成計画が細かくなる傾向にはありますが、社員のレベルに合わせて評価や具体的な目標作成、達成、新たな目標設定ができます。

例えば、2021年12月までに売上目標1億円を達成しなければならないとした場合、達成するためにはどんな仕事の進め方が必要なのかといった問題を整理していきます。

| 特徴 | 向いている状況 |

|---|---|

| 具体性・測定可能・達成可能・関連性・期限の5つの要素を満たすように目標を設定する | 個人目標の設定、目標管理制度の導入、パフォーマンス評価など、明確な目標設定が必要な場合 |

カッツモデル、カッツ理論

カッツモデルは、米国の経済学者であるロバート・カッツ氏が提唱したマネジメント層のスキルと役職の関連性について言及した理論です。以下3つのスキルと3つのマネジメント層で考えます。

| スキル | ・テクニカルスキル(業務遂行能力) ・ヒューマンスキル(人間関係構築能力) ・コンセプチュアルスキル(概念化能力) |

| マネジメント層 | ・ロワーマネジメント(リーダーなど下級管理職) ・ミドルマネジメント(課長や部長など中間管理職) ・トップマネジメント(社長や役員など経営職層) |

カッツ理論では、各マネジメント層にテクニカルスキル、ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキルが必要な割合が示されており、管理職が身につけるべき知識を示しています。

役職に連動して身につけるべき能力がわかるカッツモデルは、トップダウン型組織で教育効果が出やすいとされています。

| 特徴 | 向いている状況 |

|---|---|

| 管理職に求められる3つのスキル(テクニカルスキル、ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキル)を階層別に定義する | 管理職育成、リーダーシップ研修、昇進・昇格基準の設定など、管理職に必要なスキルを明確化したい場合 |

関連記事:カッツモデルとは?構成スキルと人材育成への活用方法を解説

カークパトリックモデル

カークパトリックモデルは、米国の経済学者であるカークパトリックが提唱した理論です。

4つの段階に分けて、教育の効果を計測できます。

| レベル | 計測内容 |

|---|---|

| レベル1:reaction(反応) | 研修の満足度 |

| レベル2:learning(学習) | 研修の理解度 |

| レベル3:behavior(行動) | 研修後の行動変容 |

| レベル4:result(結果) | 業績の向上度 |

カークパトリックモデルは人材育成の成果と業績との関連を数値で出せるため、費用対効果を出せるメリットがあります。費用対効果が不安で人材育成に踏み切れないと悩んでいるのであれば、おすすめのフレームワークです。

| 特徴 | 向いている状況 |

|---|---|

| 研修の効果を4段階(反応・学習・行動・結果)で評価する | 研修効果の測定、研修プログラムの改善、研修の費用対効果の検証など、研修の効果を多角的に評価したい場合 |

70:20:10の法則

70:20:10の法則は、米国のミロンガー社が提唱した考え方です。

ミロンガー社は経営者を調査し、リーダーシップ発揮のためにどのようなことが役に立ったのかを尋ねたところ、以下のような割合で役に立ったと回答したとされています。

- 70%:仕事の経験

- 20%:他者からの薫陶(くんとう)

- 10%:研修

企業においては、仕事をしながら研修に参加させることが重要だとわかる内容であり、OJTをメインにする企業では有効なフレームワークです。

| 特徴 | 向いている状況 |

|---|---|

| 人材育成において、経験(70%)、他者からの学び(20%)、研修(10%)の割合で効果があるとされる | OJT(職場内訓練)を中心とした人材育成、メンター制度の導入、職場内での学習機会の提供など、実務経験を通じた学習を重視する場合 |

氷山モデル

氷山モデルとは、問題を捉える際の視点の深さを示すもので、システム思考の基本的なフレームワークの一つです。

人の行動の目に見える部分である部分、例えばスキルや知識、態度に対しては、目には見えない動機や価値観、行動特性、使命感といった潜在的な部分が大きく影響を与えていると考えられています。

言い換えると、表面に見える部分は氷山の一角(物事のほんの一部分)であり、実際に氷山を動かしているのはその水面下の大きな部分ということです。

見えている出来事や行動がどのような要素で引き起こされたのかを分析すると、課題の改善に活かせるため、すべての要素を含めて人材を捉えながら育成していく考えが重要です。

| 特徴 | 向いている状況 |

|---|---|

| 表面的な問題だけでなく、その背景にある根本原因を分析する | 問題の根本原因の特定、組織風土改革、組織開発、社員の行動変容など、複雑な問題の解決策を探りたい場合 |

思考の6段階モデル

思考の6段階モデルとは、教育学者のベンジャミン・ブルーム氏が提唱した教育トレーニングのフレームワークです。思考の段階を6つに分け、それぞれの段階で能力を高めるトレーニングが教育が必要と唱えています。

育成対象者の成長のためには、アプローチ段階を踏まえて教育プログラムを考えることが重要です。これにより、効率的な人材育成につながります。

| 特徴 | 向いている状況 |

|---|---|

| 知識・理解・応用・分析・統合・評価の6段階で思考力を高める | 新入社員研修、階層別研修、能力開発プログラムの設計など、社員の思考力を段階的に育成したい場合 |

フレームワークを活かす6つのステップ

人材育成にフレームワークを取り入れるには、以下のステップを参考にしましょう。

- 育成課題の把握

- 経営目標の確認

- 理想の人材像(ゴール)の明確化

- 育成計画や目標を策定

- 採用するフレームワークや育成手法を決定

- 人材育成の実施と定期的な振り返り

ステップ1:育成課題の把握

フレームワークを取り入れる前には、現場における育成状況を把握します。これは、現状把握を正確にしなければ、役員や経営者との話し合いがスムーズにいかないことが多々あるためです。

特に、製造業などの現場部門が強い発言力をもっているような企業では、「現場はどうなっていて、どのような意見をもっているのか」、経営陣から現場の代弁を求められることもあるでしょう。

現場社員の育成状況の把握は、必ず行っておかなければなりません。

ステップ2:経営目標の確認

育成課題が把握できたら、社長や役員(専務〜執行役員)などと人事部門で直接協議をし、経営目標の最終確認を行います。

経営目標とリンクしていない人材育成を行っても目に見えた成果が出せず、途中で人材育成そのものが頓挫する可能性があります。

ゴールを明確にするために、経営目標を確認して統一した対応をとれるようにしましょう。

ステップ3:理想の人材像(ゴール)の明確化

経営目標と同時に、必要な人材像を明確化することが大切です。これにより人材育成のプランが立てやすくなるうえ、推進していくなかで「理想の人材に育成できているか?近づいているか?」と振り返る基準にもなります。

全社共通の人材像だけでなく、営業・技術・事務といった部署ごとに設定するとよいでしょう。

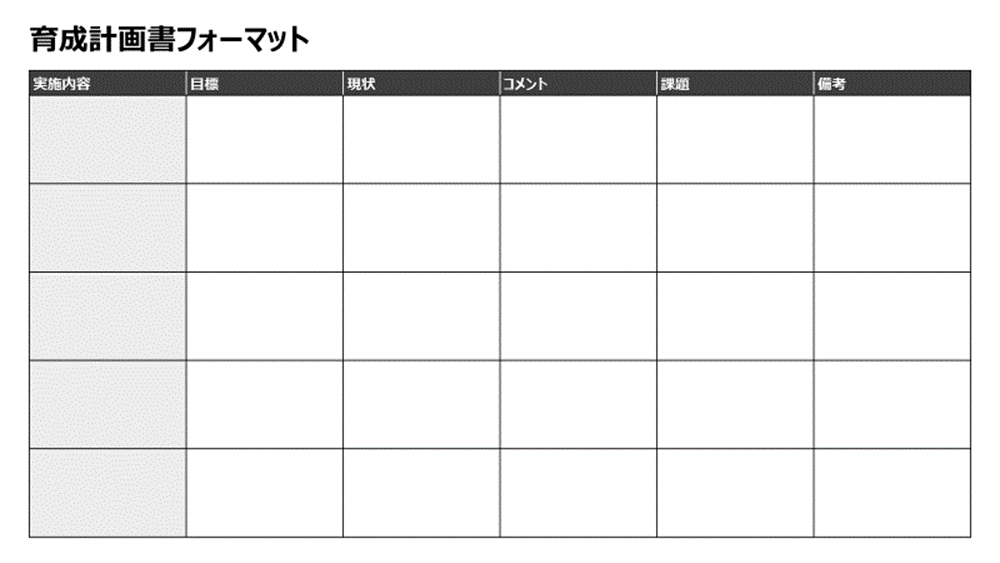

ステップ4:育成計画や目標を策定

経営目標や理想の人材像などのベース部分が把握できたら、企業にとって必要な人材に育成するための育成計画を作成します。人材育成計画がなければ、フレームワークもうまく機能せず、トラブルが発生しかねません。

具体的な日付を決め、「何月何日までに」「何名の人材に」「どのようなスキルが身についているのが理想か」を考えて人材育成計画を作りこみましょう。

以下のようなフォーマットなどを用いて育成計画を整理・可視化すれば、チームで共通認識をもてるようになり、PDCAサイクルに組み込む、振り返りに活かすなどといった対応ができます。

関連記事:人材育成計画の立て方|階層別の記入例や目標設定、テンプレート

ステップ5:採用するフレームワークや育成手法を決定

育成計画を立てたら、実行に必要なフレームワークを決定します。

達成すべき経営目標と求める人物像の設定に基づき、「どのフレームワークが自社に合っているのか」を最終確認しましょう。

例えば、実践を通して社員を育成していくという方針の企業であれば、70:20:10フレームワークなどが適用できます。

しかも、フレームワークは組み合わせても使えます。例えば、思考の6段階モデルで研修内容を設計し、カークパトリックモデルで研修効果を多角的に評価することで研修の質の向上につなげることもできるでしょう。

また、育成手法には以下のようにさまざまな施策があげられます。

- OJT

- OFF-JT

- 自己啓発支援

- ジョブローテーション制度

- メンター制度

- eラーニングの活用

特に、場所と時間を選ばず効率的な教育が行えるeラーニングをうまく活用できれば、人材育成はスムーズに進みやすくなります。実務をこなす中でも、うまく取り入れることが可能です。

以下の資料では、eラーニングの導入メリットや具体的な導入手順、企業での導入事例を解説しています。社内の育成不足に課題を感じている方は、ぜひ解決策の一つとして参考にしてください。

ステップ6:人材育成の実施と定期的な振り返り

人材育成計画ができたら、人材育成を開始します。

重要なポイントは、人材育成を開始したら記録を付けることです。どのようなトレーニングを行い、社員がどのような気づきを得たのかを記録として蓄積することで、徐々に精度が高まります。

また、育成対象者自身の振り返りだけではなく、育成担当者からフィードバックできる環境があるとよいでしょう。

企業によっては、月報提出や1on1ミーティングが用意されていますが、育成目標について常に触れるようにすると、軌道修正がしやすく、成長したテーマが実感できるようになります。

関連記事:研修の効果測定とは|4つの評価レベルと段階別の測定手法を解説

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

人材育成におけるフレームワーク活用のポイント

人材育成におけるフレームワーク活用のポイントは、以下のとおりです。

- 企業の経営目標・人材育成方針と合ったものを選ぶ

- PDCAサイクルをまわす

企業の経営目標・人材育成方針と合ったものを選ぶ

人材育成のフレームワークは、企業の経営目標・人材育成方針に合ったものを選ぶ必要性があります。事業の経営目標や人材育成方針と合わないフレームワークを採用しても、人材育成が効率的に進まない可能性が高いでしょう。

例えば、カッツモデルは上司である管理職層やリーダークラス・経営者に対して、階層別に研修や教育を施すフレームワークです。

トップダウン傾向の強い組織には有効である一方、役職など関係なく全社員が経営参画するような企業では合わない可能性があります。

また、育成対象者が成長し、最終的に成果をあげるまでの成長ステップを正しく理解することも重要です。人材育成モデルを正しく理解したうえで、フレームワークを活用すると、より効果を高められます。

PDCAサイクルをまわす

人材育成を実施したら必ず効果測定を行い、その結果を踏まえて改善を図ることが重要です。確認テストの結果に加え、研修を実施した後の行動がどのように変わったかまでチェックしましょう。

行動変容を踏まえて改善を図ることで、より効果的な人材育成につながります。

フレームワークの注意点

フレームワークといっても万能ではないため、あくまで目的・目標の達成に活かせる手段として捉え、活用することが大切です。注意点は以下のとおりです。

- 社員に急な能力成長を求めすぎない

- フレームワークに固執せず、柔軟に対応する

- 経営目標の達成や育成計画の遂行など目的をぶらさない

社員に急な能力成長を求めすぎない

人材育成にフレームワークを取り入れる際には、社員に急な能力成長を求めないようにしましょう。短期的には成長が見られずとも、時間をかけて効果が現れることも少なくありません。

急に成長を求めるのではなく、フレームワークに沿って指導を行いながら、じっくりと経過を見守ることが大切です。

フレームワークに固執せず、柔軟に対応する

フレームワークにこだわりすぎて、目的を見失わないようにしましょう。

フレームワークは、人材育成を効率的に進めるための手段に過ぎません。フレームワークに固執してしまうと計画遂行のスピードが落ちたり、ゴールの達成がずれてしまったりする可能性があります。

人材育成において大切なことは、以下のとおりです。

- 目的を明確にする

- 目標を設定する

- スキルの可視化を行う

- 期日を決める

- 自主性・自発性を養う

- モチベーションを管理する

- 育成担当者のスキルを高める

- 人材育成に関する制度を整える

- 最適な育成スキームを選択する

自社の状況に合わせて、柔軟な施策の検討を行うことが大切です。

関連記事:人材育成で大切なこと9つ|必要なスキルやフレームワークを解説

経営目標の達成や育成計画の遂行など目的をぶらさない

人材育成の目的は、企業の目標達成や人事戦略の実現、および育成対象者の成長です。フレームワークを活かすそもそもの目的をぶらさないようにしましょう。

昨今の経営環境は変化も大きく、経営判断や目標が変わることも少なくありません。経営陣の意向を読んで人材育成プランの変更を行うことが求められ、必然的に育成計画や取り入れる手法も柔軟な対応が求められるでしょう。

ときには、フレームワークを捨てる勇気も必要です。フレームワークごと変えてしまう必要性があることを常に認識し、経営目標の変化に対応しましょう。

まとめ|目的達成のために、フレームワークを上手に活用しましょう

今回は、人材育成担当者の方に向けて人材育成のフレームワークについて解説しました。

フレームワークを選ぶ際には、経営目標と人材育成計画をしっかりと連動させたうえで選ぶことが大切です。

経営目標と人材育成計画が連動していれば、人材育成の効果をより高められます。人材育成の目的、目標をぶらさず、フレームワークをうまく活用していきましょう。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。