研修アンケートは、単に研修の振り返りや満足度の把握を行うものではなく、研修の目的を達成するために実施される必要があります。

しかし、実際に研修アンケートを作成する際、具体的にどのような項目を設置すれば研修目的の達成に効果的なアンケートが実施できるのか、わからない担当者の方もいることでしょう。

研修アンケートの項目を考える際は、まず大きな枠組みとして「研修の効果を受講者に再認識してもらうための項目を設置すること」「研修効果を高めるアイデアをアンケートで集めること」の2つを念頭に置くことが大切です。

次に具体的な設置のコツとして、以下の5点に注意します。

- 重要度の高い項目を上部に配置する

- 5段階評価の選択式項目を採用する

- 評価・行動に対する記述項目を設ける

- アンケート方法を検討する

- 回答項目は5個程度にする

このように大きな枠組みとして設置項目の方向性を定め、次に具体的な設置方法を学ぶことで、効果的な研修アンケートを作ることができます。

ただし、一から質問項目を考えるのは手間がかかるため、質問テンプレートなどを参考にして自社用にカスタマイズし、効率的に研修アンケートを作成するのがよいでしょう。

本記事では研修アンケートの作り方や、質問テンプレートも紹介しています。自社の研修アンケート作りに時間を要している方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

目次

なぜ研修アンケートが必要なのか

研修やセミナーの受講後に、アンケートへの協力を依頼された経験がある人は多いと思います。受講者の記憶が鮮明な受講直後に実施するアンケートは、研修企画担当者にとって2つの理由から非常に重要なデータとなります。

1)研修実施効果の把握

実施した研修が受講者にとって

- 有意義だったかどうか

- 今後の実務にどのくらい役立ちそうか

などを把握することができます。

2)研修改善点の把握

受講者の今後の実務に役立つ研修を企画するために、受講者の意見は欠かせません。

- 時間配分は適切だったか

- 講義と演習のバランスは適切だったか

- 講師の教え方は適切だったか

- 今後の実務に活かせる内容だったか

など、受講者の率直な意見や感想を引き出すことができます。

研修アンケートの設計ポイント

研修アンケート設計のポイントは以下の2つです。

- 研修の効果を受講者に再認識してもらうための項目を設置すること

- 研修効果を高めるアイデアをアンケートで集めること

まずは研修の効果を受講者に再認識してもらうために、受講した研修が「価値ある時間だった」「役に立ちそうだ」「今後の実務に活かせそうだ」と振り返れるような問いを設定しましょう。

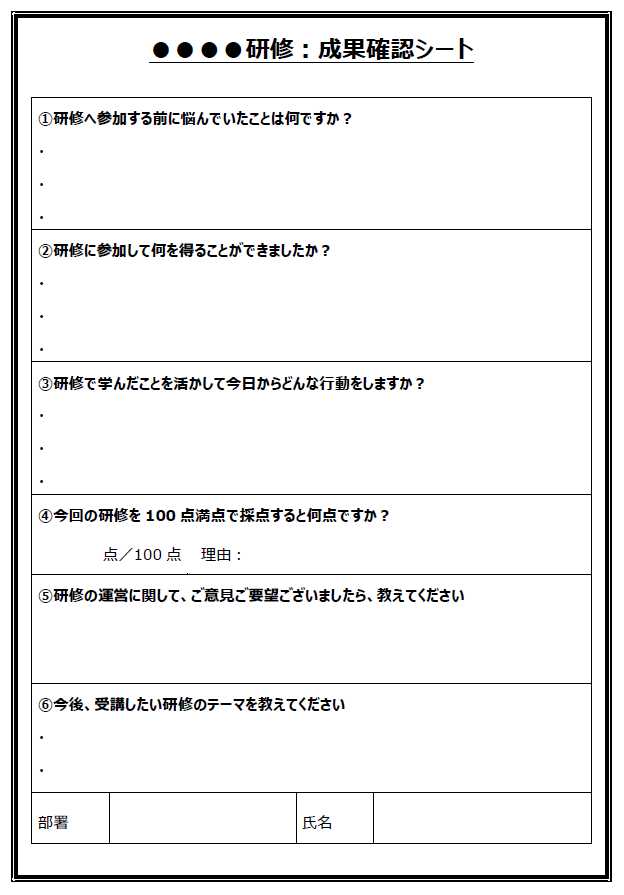

例えば以下のような質問項目を設置すると、「受講前後で心境にどのような変化があったのか」「何に気付きを得て、何をやるべきだと思ったのか」といった具体的な行動がともなうアクションへと繋げることができます。

- 研修へ参加する前に悩んでいたことは何ですか?

- 研修に参加して何を得ることができましたか?

- 研修で学んだことを活かして今日からどんな行動をしますか?

次に研修効果を高めるために、次回開催に向けたアイデアを募る項目を設定していきます。

ただ「今回の研修に関して感想をお聞かせください」と文言を書くのではなく、「次回の研修で学びたいテーマを教えてください」といった受講者のニーズを汲み取る姿勢があることを伝える書き方にしましょう。

設問を作る際は、引き出したい答えから逆算して考えると良い文言が浮かびます。

豊富な研修コースから、自社に最適なプログラムを選べます

1,000コース・6,000本以上の動画研修から、自社のニーズに合わせた研修プログラムを選択できます。階層別・職種別・テーマ別に整理されたコースリストから、効果的な研修を設計しましょう。

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

研修効果を高める学習手法の活用

研修アンケートの設計と並行して、研修の効果を最大化するための学習手法を検討することも重要です。特に、参加者の業務スケジュールとの調整が課題となる場合には、受講形式を工夫することで参加者のニーズを満たすことができます。

例えば、「eラーニング」を導入すると、社員が自身のスケジュールに合わせて好きな時間に受講でき、受講負担を軽減することが可能です。

さらに、eラーニングの一手法として注目を集めている「マイクロラーニング」を活用すると、受講効率が大きく向上するためおすすめです。 マイクロラーニングとは、5分~10分といった短時間での学習スタイル のことを指します。短いコンテンツで学習するため、受講者はスキマ時間を活用して効率的に学習できます。

昨今のビジネス環境では、社員が日々の業務に忙殺されることが多く、まとまった学習時間の確保が難しくなっています。移動中や休憩時間といった「スキマ時間」にサクッと学びたいというニーズが高まっており、マイクロラーニングは、こうした昨今のビジネスマンの行動様式に対応できる学習手法として注目されています。

マイクロラーニングのコンテンツは学習内容が細分化されており、受講者は集中力やモチベーションを維持しやすく、 短時間の集中した学習によって記憶の保持につながりやすいのも特徴 です。反復学習や確認テストなどを組み合わせると、より効果的に知識を定着させることもできます。

マイクロラーニングについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】 マイクロラーニングとは?導入メリットや定着率向上のポイントを解説 | 人材育成サポーター

研修アンケートの作り方

研修アンケートでは、より正確なデータを把握するために、受講者の心理に配慮した設計にしましょう。また、研修目的の達成度合いを可視化するという視点も大切です。

以下に取り上げた5つの項目は、個々の研修の目的に関わらず、研修アンケートを作る際に意識すべき基本的なポイントとなります。

- 重要度の高い項目を上部に配置する

- 5段階評価の選択式項目を採用する

- 評価・行動に対する記述項目を設ける

- アンケート方法を検討する

- 回答項目は5個程度にする

重要度の高い項目を上部に配置する

アンケート回答者の集中力はアンケートが進むにつれて落ちていきます。そのため、研修の目的・目標に直結する項目など、できるだけ正確な回答を得たいアンケート項目は上部に配置するのが原則です。

5段階評価の選択式項目を採用する

選択式項目は集計がしやすいため、受講者の反応の全体的な傾向を把握するのに最適です。選択式項目は特に理由がなければ汎用性のある5段階評価がよいでしょう。5段階評価は「普通」や「どちらともいえない」などの判断を留保する選択肢や、「どちらかといえば」といった中間的な回答を用意することができ、回答者の負担を軽減することができます。

ただし、選択式項目では「普通」などの中立的な選択肢に回答が集中するなど、意図しない結果になる可能性もあります。そのため、規模の大きくない研修では、受講者のリアルな声が反映される記述式の項目を中心に採用するとよいでしょう。

評価・行動に対する記述項目を設ける

研修アンケートでは、研修の目的が達成できたかを把握する必要があります。したがって研修に対する評価や、研修の成果をどのように実務に活かせるかを問う項目は必須です。

研修内容が受講者個々の課題にどれだけ対応していたかについて、具体的な回答が得られれば良いですが、そうでなければ、研修プログラムの質を顧みる必要があります。

アンケート方法を検討する

アンケートの方法も検討すべきポイントの1つです。主に紙媒体でのアンケートかWebのアンケートかの選択肢があります。

紙媒体でのアンケートは多様な回答スタイルを作ることができ、誰でも回答しやすいというメリットがあります。しかし、手動でデータを集計する必要があるため、集計ミスが起こりやすいのがデメリットとして挙げられます。

一方でWebアンケートは集計のしやすさにメリットがあります。大規模なアンケートになればなるほどその恩恵も大きく、印刷のコストも削減することが可能です。しかしGoogle Formなどの無料ツールは、回答スタイルに制限があったり、セキュリティ面での慎重さが求められるなど、いくつか懸案事項があります。

割くことのできる人的・時間的コストなどを総合的に判断して、アンケート方法を選択しましょう。

回答項目は5個程度にする

研修アンケートの回答項目は5個程度が理想です。多くても7個程度に収めましょう。研修直後のアンケートの項目数が増えすぎると、回答者のモチベーションが下がり、期待するフィードバックを得られない可能性があります。

アンケートをアップデートする場合でも、回答項目を増やすのではなく、あくまで項目を洗練させることを意識しましょう。

研修アンケートの設問例

研修アンケートでは以下のような項目を設置しましょう。

- 研修へ参加する前に悩んでいたことは何ですか?

- 研修に参加して何を得ることができましたか?

- 研修で学んだことを活かして今日からどんな行動をしますか?

- 今回の研修を100点満点で採点すると何点ですか?

- 研修の運営に関して、ご意見やご要望を教えてください

- 今後、受講したい研修のテーマを教えてください

質問1~3は、研修前後の自身に起きた変化を、受講者自ら気付けるように設置する項目です。ただ振り返ってもらうのではなく、振り返って気付いたことを具体的なアクションに繋げられるように、質問を連続して設置することがポイントとなります。

そして質問5と6は、研修の次回開催に向けた、受講者の主体的な学びを提供するために設置する項目です。研修の多くは階層別に必要なスキル・知識を身に付けてもらうために実施されますが、そのなかで少しでも受講者に主体的に学びを深めてもらうことがポイントになります。

受動的な学びになって参加率の悪い研修を開催するよりは、受講者のニーズに耳を傾け、主体的に学べる研修の開催へ舵取りしていきましょう。

1. 研修へ参加する前に悩んでいたことは何ですか?

受講者が仕事で抱えている悩みを引き出すのが狙いです。

研修が持つ役割のひとつとして、受講者が抱えている課題の解決があります。

この設問の答えには、受講者が抱える仕事上の悩みだけでなく、新たな研修企画のヒントが隠れていることもあります。

2. 研修に参加して何を得ることができましたか?

受講した研修の成果を自分の言葉で具体化してもらうのが狙いです。

- 問題解決に対する新たな視点を得ることができた

- 新たな分析手法を学ぶことができた

- 今後、同じような問題に遭遇したときに研修で教わった●●をやってみたいと思った

など研修を受講して、どんな知識や技術、ノウハウが実務で活用できそうだと感じたかを自分の言葉で具体化してもらいましょう。

3. 研修で学んだことを活かして今日からどんな行動をしますか?

受講した研修を今後の実務にどう活用していくかを考えてもらうのが狙いです。

どんなに内容が充実した研修であっても、「いい話を聴いた」で終わってしまっては実務での成果につなげることはできません。実務で今まで以上の成果を出すために必要なのは行動を変えることです。

設問に「今日から」と記載したのは、行動のハードルを下げるためです。この質問で筆が止まっている受講者がいたら、「小さなことでよいので、今すぐできること」を思いつく限り書いてもらえるように促しましょう。

4. 今回の研修を100点満点で採点すると何点ですか?

「100点満点で」と問いかけることで、回答の幅を広げて受講者の正直な評価を引き出すのが狙いです。「100点満点中何点か」というシンプルな回答に加え、記述式で受講者が「評価したポイント」「本当に学びたかったことは何か」といった細かい部分を探っていきます。

ただ研修の振り返りをしてもらうだけでなく、受講者に点数を付けてもらい、その点数の意図を記述してもらうことで、受講者はより主体的に受講内容を振り返ることができます。

5. 研修の運営に関するご意見やご要望を教えてください

事前案内や研修環境、所要時間、研修の進行など研修の運営で感じた不満や違和感を引き出すのが狙いです。

設問の回答を踏まえて研修運営を改善することで、受講者にとって快適な受講環境を整えることができます。

6. 今後、受講したい研修のテーマを教えてください

受講者の研修に対するニーズを引き出すのが狙いです。

この設問の回答を踏まえてカリキュラムを改善することで、より受講者ニーズに沿った研修カリキュラムを提供することができるようになります。

受講効果を高める研修アンケートのテンプレート

研修アンケートに活用できる質問テンプレートを無料で配布していますので、下記リンクからダウンロードしてください。

研修主催者が明確な意図を持って作成した研修アンケートは、研修受講の効果を向上させます。

研修アンケートのフォーマットはあくまで参考にし、受講者の反応を踏まえて改善を加え、研修受講の効果を高めるツールとして活用ください。

研修効果や改善点が見えるeラーニング活用事例

研修アンケートを効果的に活用し、継続的な研修改善と人材育成の向上を実現した企業の事例を紹介します。

効率的な研修管理で多拠点展開に対応|株式会社フジ産業様

病院・福祉施設での給食事業を全国展開する株式会社フジ産業様では、全国約300拠点での統一的な研修実施と効果測定が課題でした。従来の集合研修では拠点ごとのばらつきが生じやすく、研修後のフォローアップやアンケート集計も困難で、研修効果の可視化と継続的な改善が十分に行えていませんでした。

AirCourse導入により、全拠点統一の研修プログラムと効果測定システムを構築。研修後のアンケート機能を活用し、受講者の理解度や満足度をリアルタイムで把握し、研修内容の継続的な改善に活用しています。拠点責任者向けの「マネジメント研修」では、アンケート結果を基に地域特性に応じたフォローアップ研修を実施し、現場の課題解決力向上を図っています。

導入後の主な成果

- 全拠点統一の研修品質確保により教育効果が標準化

- アンケート結果のリアルタイム分析により迅速な研修改善を実現

- 地域特性を踏まえたフォローアップ研修で現場力が向上

研修効果測定とPDCAサイクルで組織力を強化|リノべる株式会社様

中古住宅の買取再販事業を展開するリノべる株式会社様では、急成長に伴う組織拡大の中で、効果的な研修実施と継続的な人材育成の仕組み構築が課題でした。従来は研修実施後の効果測定が十分にできておらず、受講者のニーズや研修改善点を体系的に把握することが困難でした。

AirCourse導入後は、研修前後のアンケート機能を活用し、受講者の学習目標設定から実施後の行動変容まで一貫して追跡。「営業スキル向上研修」では、研修前の課題意識、研修直後の学習成果、1か月後の実践状況をアンケートで継続的に把握し、研修プログラムの最適化を図っています。アンケート結果を基にした個別フォローアップにより、学習効果の定着率が大幅に向上しています。

導入後の主な成果

- 研修前後のアンケート活用により学習効果の可視化を実現

- 継続的なフィードバック収集により研修品質が向上

- 個別フォローアップ強化により実践的なスキル定着を促進

各部署主導のボトムアップ型研修で効果的な改善サイクルを構築|多摩都市モノレール株式会社様

東京の多摩地域を結ぶ鉄道事業を展開する多摩都市モノレール株式会社様では、現場作業員を含む多様な職種での集合研修の非効率性が課題でした。研修の出欠管理も紙ベースで行われており、チェック漏れのリスクやアナログ管理の手間、さらに欠席者への個別対応コストが大きな負担となっていました。研修効果の測定や継続的な改善につながるフィードバック収集の仕組みも十分ではありませんでした。

AirCourse導入により、各部署が自発的にeラーニングコンテンツを作成・配信するボトムアップ型の教育体制を構築。研修後のアンケート機能を活用し、受講者の理解度や操作性に関するフィードバックを継続的に収集し、コンテンツ品質の向上に活用しています。安全管理推進室主導の全社教育では、アンケート結果を基に「わかりやすい動画制作」や「効果的な配信方法」を改善し、鉄道安全の根幹を支える教育の効果最大化を実現しています。

導入後の主な成果

- 各部署での自発的なコンテンツ作成により現場ニーズに即した研修を実現

- アンケートによる継続的改善で「操作がわかりやすい」「受けやすい」との高評価を獲得

- 研修の時間効率改善と受講履歴の自動管理で教育運営コストを大幅削減

参考: 多摩都市モノレール株式会社様のAirCourse導入事例

まとめ|研修アンケートは適宜更新が必要

研修アンケートは項目数が多すぎると回答者が手を抜き、不正確な回答が集まるリスクがあるため、項目数を5〜7個程度に絞るのが理想的です。その上で、精選された質問項目を適宜更新していくことが求められます。

とはいえ、完璧なアンケートを作成することは本来の目的ではありません。重要なのは、より効果的な研修を行うために、アンケートから課題を吸い上げ、研修プログラムをアップデートすることです。その際、もし時間の制約や適切な教材の不足といった課題に直面することがあれば、eラーニングをはじめとしたオンライン学習ツールを活用することが有効です。

eラーニングシステムであれば、柔軟に、かつ効率的に社内研修をアップデートし、企業課題を解決する従業員の育成に繋げることができるので、一度検討してみることをおすすめします。

社員研修の成功には、継続的な学習環境の整備が重要です

社員研修を成功させるには、単なる知識の習得だけでなく、継続的な学習環境の整備と効果測定が不可欠です。多くの企業が「導入したが効果が出ない」という課題に直面しています。

900社以上の導入実績から得られた「効果を最大化するノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。