研修報告書の活用に取り組む企業の多くが、その効果に疑問を感じています。「研修報告書を提出してもらっているが活用方法がわからない」「形式的な報告書で研修効果が見えない」「報告書作成が受講者の負担になっている」といった課題は、研修運営において重要な問題となっています。

これらの課題は、効果的な研修報告書の設計と戦略的な活用により解決できます。研修報告書は、単なる受講確認ツールではなく、研修効果の測定、受講者の成長促進、そして今後の研修改善に活用できる重要な資料です。適切なテンプレート設計と活用方法により、研修投資の効果最大化と継続的な人材育成の質向上を実現している企業が増えています。

本記事では、研修報告書の基本的な目的から効果的なテンプレート作成、活用のポイントまで、実践的な研修報告書運用に必要な情報を体系的に解説します。無料テンプレートと具体的な活用事例も含め、自社に最適な研修報告書システムの構築をサポートします。

効果的な研修報告書で、研修の価値を最大化しましょう。

研修報告書を整備しても、研修効果が向上しないワケは?

多くの企業が研修報告書の活用に取り組んでいるにも関わらず、「研修の効果が見えない」「受講者のスキルアップが実感できない」「研修予算に対する成果が不明確」といった課題を抱えています。

単発的な報告書の改善だけでは、持続的な研修効果の向上は実現できません。成功企業では、研修報告書を体系的な人材育成モデルの一部として位置づけ、研修設計の段階から戦略的にアプローチしています。

単なる報告書の最適化を超えた、効果的で継続的な研修体制構築のアプローチを学んでみませんか?

目次

なぜ研修報告書の提出を求めるのか

研修やセミナーを受講した経験をお持ちの方の大半は、受講後に会社から研修報告書の提出を求められたのではないでしょうか。研修報告書は2つの立場から非常に重要な情報なのです。

1)会社の立場

研修を受講してもらうことは、会社から社員への投資です。

具体的には、研修の受講料、会場までの移動にかかる交通費、職場から離れた場所で受講する場合の宿泊費や出張費などといった金銭的な投資と、業務に注力すべき時間を研修受講や会場までの移動に割いてもらう時間的な投資、この2つの投資が発生しています。

社員に研修を受講してもらうという投資が効果的だったか否かを、受講直後に判断できるのが研修報告書です。

・受講して何を得ることができたか

・研修で得た知識や技術、ノウハウを実務でどう活かすか

この2つの情報が受講者によって書かれた研修報告書は、会社として研修に今後どのように取り組むべきかを判断するための重要な材料となります。

2)受講者の立場

研修報告書を研修受講者に書いてもらう目的は2つあります。

ひとつは受講した研修に対する理解を深めるため、もうひとつは受講した研修内容を社内で共有するためです。

受講した研修に対する理解を深めるために効果的なのは研修の振り返りを行うことです。研修報告書の記入を通して、研修で学んだ内容の整理や、研修で習得した知識や技術、ノウハウを実務にどう活かすかを考える研修の振り返りを行うことで、研修に対する理解が深まるだけでなく、研修で学んだ内容を実務で実践するハードルが下がり、結果として研修受講の費用対効果を高めることができます。

次に研修内容の社内共有についてですが、研修で得た知識や技術、ノウハウを研修受講者が独占してしまう状況は非常にもったいないです。研修報告書を活用することで、研修で学んだ内容や研修で得た知識や技術、ノウハウを受講者だけでなく必要としているメンバー全員にスムーズに共有することができます。

研修報告書を活用しても、なぜ研修の体系化が進まないのか?

研修報告書の重要性をご理解いただけたでしょうか。しかし多くの企業が報告書を活用しているにも関わらず、「研修が場当たり的になってしまう」「各部門での研修内容にバラつきがある」「継続的な人材育成につながらない」といった課題を抱えています。

単発的な報告書の活用だけでは、持続的な研修体系の構築は実現できません。成功企業では、報告書を含めた研修全体を体系的な人材育成モデルの一部として位置づけ、目的設定・対象者選定・計画立案の段階から戦略的に取り組んでいます。

単なる報告書の活用を超えた、効果的で継続的な研修体系構築のアプローチを学んでみませんか?

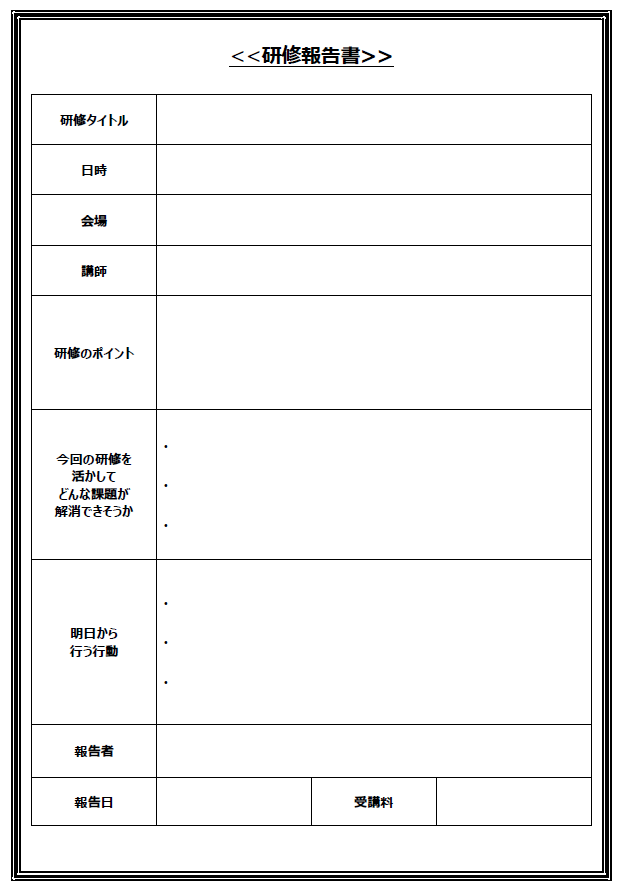

研修受講効果を最大化する研修報告書に必要な項目

研修報告書に必要な情報は大きく分けると2つです。

①受講して何を得ることができたか

②研修で得た知識や技術、ノウハウを実務でどう活かすか

研修受講の目的は「習得した知識や技術、ノウハウなどを実務で実践して成果につなげること」です。

研修受講を「いい話を聞いた」で終わることなく、習得した知識や技術、ノウハウなどを実務での実践にどう活かして成果につなげるかも、研修報告書のフォーマットを用意する上で意識する必要があります。

先ほど挙げた2つの情報に必要な項目を紹介します。

①受講して何を得ることができたか

・研修タイトル

どんなテーマの研修だったかが一目でわかるように、簡潔に記載します。

・日時

受講した日時、曜日を記載します。

・会場

受講した場所を記載します。

・講師

研修を担当した講師の名前を記載します。

・研修のポイント

どんな内容の研修だったか、ポイントを箇条書きで記載します。

・報告者

研修受講者の所属と氏名を記載します。

・報告日

報告書作成日を記載します。報告書の作成は受講した研修の記憶が鮮明な研修当日もしくは翌日の午前中に行うのがおススメです。

・受講料

他の社員を参加させたい場合に、予算の参考とするために記載します。

②研修で得た知識や技術、ノウハウを実務でどう活かすか

・今回の研修を活かしてどんな課題が解消できそうか

研修受講前に感じていた業務上の課題の中で、本研修の内容を活かして解消できそうだと感じた課題を具体的に記載します。

・明日から行う行動

課題解決に必要なのは、解決に向けた一つひとつの行動の積み重ねです。具体的に何に取り組むかを明確にすることで、研修受講の翌日より課題解決に向けた行動に迷うことなく取り組むことができます。

体系的な学習にeラーニングを活用した事例

効果的な研修報告書を作成するためには、学習プロセス全体を体系的に設計し、管理することが重要です。

ここでは、eラーニングを活用して体系的な学習環境を構築し、研修成果の可視化と継続的な改善を実現した企業事例をご紹介します。経営層との連携による全社展開、階層別研修の体系化、オリジナルコンテンツ作成など、各社の取り組みから学習管理の重要なポイントが見えてきます。

これらの実践例は、研修報告書作成に必要なデータ収集と分析体制の構築にも大いに参考になります。

経営層の積極的協力で全国組織の高受講率を実現|ダイカンサービス株式会社様

ダスキンフランチャイズ加盟店として全国展開するダイカンサービス株式会社様では、全国に支店が点在する中での教育体制構築が課題でした。階層別研修の充実、中途採用者向け教育の体系化、全社員対象のコンプライアンス研修の効率的実施など、地域分散型組織における統一的な教育の実現が急務となっていました。特に管理職研修では「管理職とは何をする役割なのか」を体系的に学ぶ機会が不足し、現場経験に依存した育成となっていました。

AirCourseの「オリジナルコンテンツ作成機能」と「幅広いテーマの研修コンテンツ」を活用し、現場の清掃作業やサービス提供の流れを動画化したオリジナルコースと、ハラスメント防止・情報セキュリティ等の標準コースを組み合わせた教育体制を構築しました。経営層の積極的な協力により高い受講率を実現し、現場からのフィードバックを活かした柔軟な運用で最適な研修体制を確立。AirCourseが教育体制全体を支える「軸」として機能し、学習習慣の定着による継続的なスキルアップ文化を醸成しています。

導入後の主な成果

- 経営層の積極的協力体制により全国組織で高い受講率を実現

- 現場の声を活かした柔軟な運用で最適な研修体制を構築

- AirCourseを軸とした教育体制で学習習慣の定着を実現

参考:全国に広がる組織でも可能に!経営層の協力で高い受講率を実現|ダイカンサービス株式会社様 AirCourse活用事例

集合研修のeラーニング化で多様な働き方に対応|フジ産業株式会社様

コントラクトフードサービス事業を全国展開するフジ産業株式会社様では、事業所が国内各地に点在し多様な勤務形態(365日3食対応の福祉施設、交代制勤務の工場等)において、集合研修の限界とOFF-JT・自己啓発の強化が課題でした。全員が同じ時間に集まることが困難な業態で、皆が同じ情報を同じように学ぶための交代研修も、オペレーションコストや受講者負担の面で限界がありました。コロナ禍の影響も相まって、新たな教育手法の確立が急務となっていました。

AirCourseの「既存コンテンツの豊富さ×使いやすさ×コストパフォーマンス」を評価し、シフト勤務の社員も含めいつでも研修を受けられる環境を構築しました。自社オリジナルコースのアップロード、アンケート、受講管理機能を活用し、集合研修のeラーニング化や階層別研修における事前課題として活用。受講者ファーストの視点で見やすく分かりやすいコンテンツ作成を心掛け、振り返り学習環境を整備しています。受講者と講師の双方にとってwin-winの教育環境を実現しています。

導入後の主な成果

- 多様な勤務形態の社員に平等な学習機会を提供する環境を構築

- 集合研修のeラーニング化により受講者・講師双方の負担を軽減

- 自社オリジナルコースと標準コースの組み合わせで教育体系を強化

参考:多様な働き方に対応する適応力向上で全社員に平等な学習機会を提供|フジ産業株式会社様 AirCourse導入事例

若手プロジェクトチームによる教育体系再構築|北越メタル株式会社様

鉄スクラップを原料とする鉄鋼製品製造の北越メタル株式会社様では、「社員との絆」をテーマとした長期的ビジョンのもと、社員の能力のバラつき解消と教育面でのベースアップが課題でした。従来は技術的スキルや資格習得をメインとしていましたが、教育体系の再構築により全社的な能力向上を目指す必要がありました。幅広い層(若手からマネジメント層)への対応と、自社での教育コンテンツ作成機能が求められていました。

AirCourseの「コンテンツの幅広さ」と「自社コンテンツ作成機能」のバランスの良さを評価し、入社2~3年目の若手社員約10名のプロジェクトチームを結成してオリジナルコンテンツを作成する体制を構築しました。「自由な発想で、来年の新入社員向けに必要なコンテンツを作って欲しい」というテーマで、会社紹介チームやエンタメチームなど3チームを結成。経営陣への発表機会を設け、アイディアの具体化と実現に向けた推進力を高めています。他の教育手法(通信教育、集合研修)との併用により社内教育のベースアップを実現しています。

導入後の主な成果

- 若手プロジェクトチームによる新入社員向けオリジナルコンテンツを作成

- 経営陣への発表機会によりアイディア具体化と推進力を向上

- 他の教育手法との併用により社内教育のベースアップを実現

参考:社内教育のベースアップ、鍵を握るのは若手が作るeラーニングコンテンツ|北越メタル株式会社様 AirCourse活用事例

受講者に研修報告書提出を求めるときのポイント

まずは研修報告書を作成する目的を受講者と共有しましょう。

繰り返しになりますが、研修の目的は「習得した知識や技術、ノウハウなどを実務で実践して成果につなげること」です。研修報告書の作成は、受講した研修の内容を会社に報告するためだけではありません。

研修受講の目的を達成するために、受講者自身で研修の振り返りを行い、今後の業務に活かすために何をすればよいかを考える機会を、研修報告書作成というプロセスで提供しているのです。

研修報告書フォーマットサンプル

今回は、研修終了後に受講者から提出してもらう研修報告書の効果的な活用に必要な知識とノウハウを紹介しました。

ご紹介した項目をもとに作成した研修報告書フォーマットのサンプルを以下より無料でダウンロードいただけます。

研修企画担当者が明確な意図を持って作成した研修報告書のフォーマットは研修受講効果アップに貢献することができます。ぜひ研修受講効果をアップするツールとして研修報告書を活用してみてください。

研修報告書の管理にeラーニングシステムを活用しませんか

研修報告書の活用方法を理解することは重要ですが、実際の成果は「いかに継続的かつ効率的に研修効果を測定し続けるか」にかかっています。多くの研修企画担当者が報告書の管理に多くの時間を費やしているものの、期待する成果が出ていないのが現実です。

研修報告書の管理業務を効率化し、より高い成果を実現するツールとして、AirCourseをご活用いただいている企業様も多くございます。研修効果測定に連動した学習管理や進捗の可視化も実現できます。

研修運営を支えるeラーニング『AirCourse』

・1000コース以上の動画コンテンツで人材育成やスキル習得をサポート

・学習進捗の可視化で研修管理を効率化

・既存教材がそのまま使えて導入負担を最小化

・月額200円~の低コストで継続的な育成環境を提供

今なら、AirCourseの『機能詳細』『導入事例』『料金プラン』がわかる資料3点セットを無料でお受け取りいただけます。研修報告書をより効果的に活用するツールとして、ぜひご検討ください。