コンプライアンス違反による企業の信頼失墜が後を絶たない昨今、全社員への効果的なコンプライアンス教育は経営における重要課題となっています。しかし、従来の集合型で実施するコンプライアンス研修では「成果の測定が困難」「社会通念の変化への対応が遅れる」「多拠点での同質な教育が難しい」といった課題があります。

こうした課題を解決する有効な手段として、 eラーニングを活用したコンプライアンス研修 が注目を集めています。eラーニングなら全社員に標準化された内容を効率的に提供し、学習データの可視化も可能です。

本記事では、 コンプライアンス研修にeラーニングを活用する8つのメリットとデメリット、効果的な実践ポイント、さらに大手企業の成功事例 を詳しく解説します。

社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

目次

コンプライアンス教育の重要性

コンプライアンスがなぜ重要かというと、 企業は社会的責任を果たすことで信頼を獲得し、企業価値を高めなければならないから です。

近年、自動車メーカーの試験データ改ざんやIT企業の粉飾決算、広告代理店の過労死事件などが大きな問題となりました。コンプライアンス違反は社会に大きな影響を与え、企業価値を大きく損ねる結果となるでしょう。

加えて、このような問題が発覚すると社員の士気が低下し、コンプライアンス意識の欠如に拍車がかかる恐れがあります。また、顧客や取引先、株主などが離脱し企業活動の継続自体が難しくなる可能性もあります。

企業は利益だけを追求するのではなく、社会的な影響を考慮し、あらゆるステークホルダーからの要求に答えられるよう企業を運営しなければなりません。コンプライアンス教育を徹底し、CSRを果たすことこそが、社会的信頼の獲得、ひいては企業価値の向上につながります。

コンプライアンス研修をeラーニングで行う8つのメリット

前章では、コンプライアンス教育の課題を紹介しましたが、その課題を解決するのに有効なのがeラーニングです。具体的には、eラーニングでコンプライアンス研修を行うことで、次のようなメリットが得られます。

- 提供者が教える内容を標準化できる

- 提供者が国内外問わず多拠点・同一内容による研修が出来る

- 社員階層に応じて最適な研修が出来る

- 従業員の分析・評価、履歴の取得ができる

- 受講者が「いつでも」「どこでも」「繰り返し」学習出来る

- バイアスがかからず周囲の意見に左右されない

- コスト削減と量・質的向上との両立が出来る

- 最新の情報を提供しやすい

1. 提供者が教える内容を標準化出来る

集合研修やオンライン研修のデメリットとして存在するのが、同じテーマであっても講師によって指導内容にバラツキが出てしまうことです。

e ラーニングを活用すれば、こうした課題を解決し、従業員数に関係なく同じ内容の学習をさせることが可能です。

2. 提供者が国内外問わず多拠点・同一内容による研修が出来る

勤務地にとらわれない同一品質の研修内容の提供が可能となります。

また、勤務地等の関係から普段対面でのコミュニケーションが難しい社員同士でも、オンラインであれば交流を深めることができるかもしれません。 e ラーニングシステムを使用することで、メリットに転換出来る可能性もあります。

3. 社員階層に応じて最適な研修が出来る

一方、経営者・管理職・一般社員など、社員の階層に合わせて異なる研修を実施できるのもメリットです。eラーニングサービスの中には「学習パス機能」を搭載しているものがあり、これを用いることで、階層・組織に合った最適な学習コースを設計できるようになります。

▼学習パスの例

例えば、経営者であれば、企業倫理や会計に関する研修を受ける必要があるでしょう。管理職は、コンプライアンス違反が発生した際の対処法を把握しておく必要があります。

一般社員については、身近な事例を交えてコンプライアンス意識を醸成することが重要です。

eラーニングであれば研修内容を簡単に差し替えられるため、社員階層に応じて最適な研修を実現できます。

4. 従業員の分析・評価、履歴の取得ができる

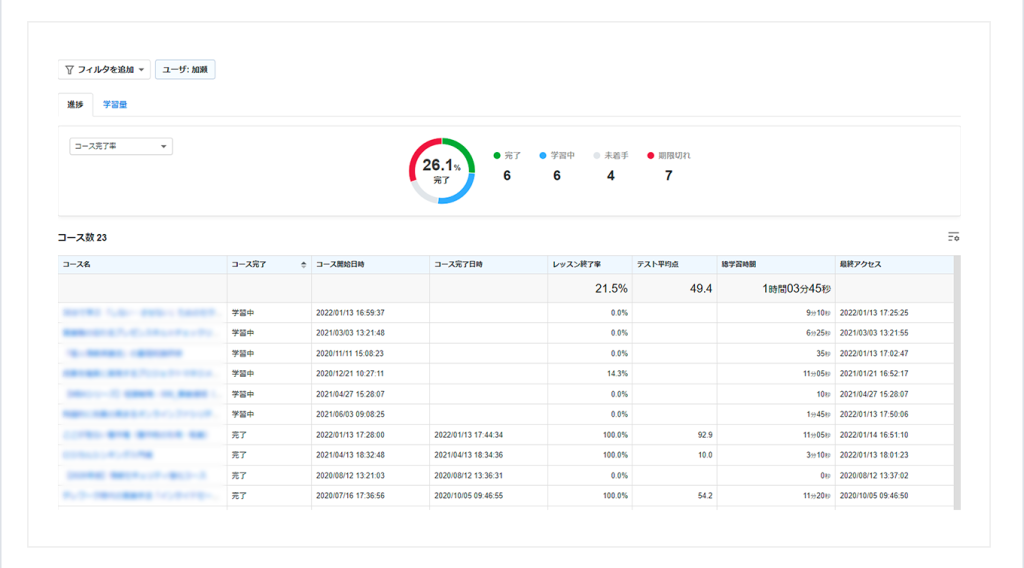

eラーニングではLMS(Learning Manegiment System)を利用することで、学習している従業員の利用状況が記録に残せるため、進捗や理解度がチェックしやすくなります。

集合研修の実施結果を「数値化」するのは大変ですが、 eラーニングの場合は学習を実施するごとに学習時間や進捗率、取得点数などが自動的にデータベースに記録 されます。

▼学習進捗のレポート画面

このようにeラーニングを活用することで、学習状況を把握したり、実施後のレポートのために集計を行ったりする手間は圧倒的に少なく済みます。最初からデータ化されているため、さまざまな軸での分析も可能です。

また、全ての情報が一つのデータベースに蓄積されていくため、ある受講者の学習履歴を一元管理し、必要なときに可視化することが可能です。その集合はビッグデータとなり、自社の人材の傾向分析や教育施策の検討に活用することが可能です。

5. 受講者が「いつでも」「どこでも」「繰り返し」学習出来る

e ラーニングは、隙間時間や移動時間を効率的に活用出来たり、分からなかったところを再度復習したりと、自分のペースで学習可能です。

いつでも「 LMS」 上で復習が出来るため、効率的かつ確実な学習が可能となります。

LMS(学習管理システム:Learning Management System)とは インターネットを通じて、eラーニングを配信するプラットフォームのことを指します。「受講者と教材の管理」と「学習進捗の管理」機能を持っており、「どの受講者にどの講座を割り当てるか」、「どの受講者がどれくらい講座を進めているか」といった学習管理を行うことが出来ます。

6. バイアスがかからず周囲の意見に左右されない

コンプライアンス研修では、事例を紹介したあと「あなたはどのように思いましたか」「あなたならどのように対処しますか」などの問いかけを行うことで、自ら考えることを促すのが一般的です。

従来の集合研修では、他の受講生の意見に左右されて本来自分が考えていることとは異なる回答をしてしまったり、自分の感覚や常識のズレを正しく認識できなかったりする可能性があります。

eラーニングは原則一人で実施するため、バイアスがかからず周囲の意見に左右されないという点がメリットです。

7. コスト削減と量・質的向上との両立が出来る

教育研修事務局担当者は、日々の定型業務や他研修の運営と兼任であることが殆どかと思います。またこの教育は新卒のみならず中途入社や協力会社等からの新人受入時に欠かせなくなることから、回数や時間といった量的な負荷もそれなりに掛かってきます。

eラーニング化によりこれらの負担が大幅に削減出来、同モデルにおけるEvaluation(評価)~Analysis(分析)~Design(設計)に注力することで、スピードアップと量・質的向上との両立が可能となります。

8. 最新の情報を提供しやすい

前章でもご紹介したとおり、社会通念は常に変化するため、コンプライアンス研修の内容は適宜アップデートしなければなりません。

紙の資料を配布し研修を行っていた場合、資料の更新・改変・再配布は非常に手間がかかります。印刷コストや輸送コストも無視できないでしょう。一方で、eラーニングであれば簡単にコンテンツを差し替えられるため、法改正などに合わせて常に最新の情報を提供できます。

コンプライアンス研修をeラーニングで行う4つのデメリット

一方で、コンプライアンス研修をeラーニングで行うのには、以下のようなデメリットがあります。

- コストがかかる

- 一定のITリテラシーがなければeラーニングを活用できない

- 集合型の研修と比較して強制力が弱い

- リアルタイムで質問ができない

コストがかかる

eラーニングを導入するには、初期投資とランニングコストの両面で一定の費用がかかります。具体的には以下の費用が想定されます。

| 費用項目 | 内容 |

|---|---|

| 導入費用 | eラーニングシステム導入費用 コンテンツ制作費用 |

| ランニングコスト | システム利用料 コンテンツ更新費用 運用・保守費用 |

特に導入費用については数百万円から数千万円の初期投資が必要となる場合があり、自社でコンテンツを制作する際は人件費も別途かかります。一方で、eラーニングを活用すれば研修場所の確保や講師の手配、出張費用などの経費を削減できるメリットもあります。

中小企業では大きな初期投資が難しい場合、ASP型のeラーニングサービスを利用するなどして、コストを抑えながらスモールスタートすることが賢明です。eラーニングの費用対効果を見極めつつ、段階的に投資を行うことが重要となります。

一定のITリテラシーがなければeラーニングを活用できない

eラーニングは、インターネットやPC、タブレット端末などのデジタル機器を利用して学習を行うシステムです。そのため、受講者には一定のITリテラシーが求められます。

具体的には、以下のような基本的なスキルが必要となります。

| 必要なスキル | 内容 |

|---|---|

| パソコン操作 | マウス操作、キーボード入力、ファイル操作など |

| インターネット接続 | ブラウザの起動、URLの入力、ログインなど |

| メディアリテラシー | 動画や音声コンテンツの再生操作 |

| データ入出力 | テキストデータやファイルのアップロード/ダウンロード |

このようなスキルがない場合、eラーニングの受講そのものが難しくなります。特に高齢層や、デジタル機器に不慣れな層では、研修の機会が失われてしまう恐れがあります。

そのため、eラーニングを効果的に活用するには、一定のITリテラシー向上対策が不可欠です。具体的には、事前の操作研修の実施や、マニュアルの整備、サポートデスクの設置なども検討する必要があります。

集合型の研修と比較して強制力が弱い

eラーニングは、集合型研修と比べると強制力が弱いというデメリットがあります。集合型研修では、受講者が同じ場所に集まるため、進行管理や受講態度の管理がしやすいのですが、eラーニングの場合はそうはいきません。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 受講者が自分の机でeラーニング受講中に、他の業務を行ってしまう

- 理解が不十分なまま次の画面に進んでしまう

- 同僚と会話に興じてしまい、集中力が欠ける

このように、eラーニングでは受講者一人ひとりの受講姿勢を管理することが難しく、受講者の主体性に委ねられる部分が大きくなります。そのため、受講者の自覚と意欲を高めることが何より重要となります。

このデメリットを克服するには、例えば以下のような工夫が考えられます。

| 対策例 | 内容 |

|---|---|

| 小テストの実施 | 理解度を把握し、合格ラインを設ける |

| 受講証明書の発行 | 修了認定を行う |

| 受講記録の公開 | 受講状況を他者にも見える化する |

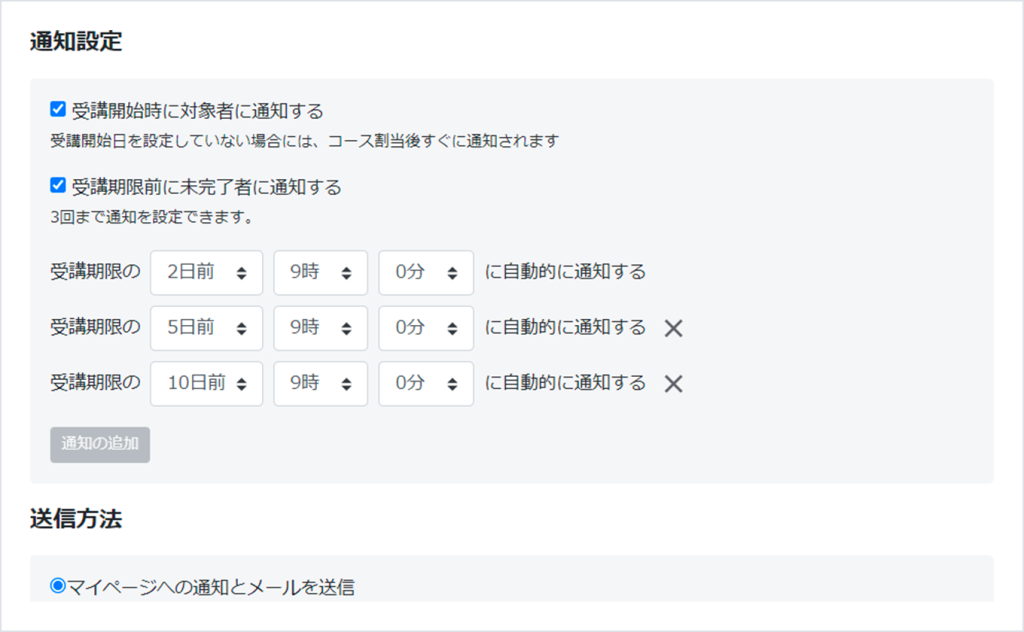

また、eラーニングサービスの中には、自動リマインド機能を備えているものもあります。以下の画像のように、受講期限のリマインドを行うことで、受講率を高めることができます。

さらに、メール機能を使って、受講が済んでいない従業員や、テストの成績が芳しくない従業員に直接受講を促すことも可能です。

リアルタイムで質問ができない

eラーニングの大きな課題として、リアルタイムで質問できないことが挙げられます。集合型の研修では、講師に質問できるだけでなく、受講者同士で議論を行うことも可能です。一方、eラーニングでは基本的にそのような双方向のコミュニケーションが取れません。

理解が曖昧な部分があっても、それを解消する手段がないため、知識の定着が不十分になる恐れがあります。特に初学者にとっては、分からない部分を放置せざるを得ず、モチベーションの低下にもつながりかねません。

この課題を解決するためには、以下のような対策が考えられます。

| 対策 | 概要 |

|---|---|

| フォーラム機能 | 受講者同士で質問し合える掲示板を設ける |

| オンライン質疑応答 | 講師や管理者とリアルタイムで質疑応答できる機会を設ける |

| FAQ機能 | よくある質問と回答をまとめたFAQを用意する |

リアルタイムの質疑応答が難しい場合でも、上記のような工夫を凝らし、受講者の疑問に答えられる体制を整備することが重要です。

eラーニング活用の4つのポイント

もし上記のADDIEモデルを踏襲できれば、eラーニング用に何か特別な手順を踏む必要はありません。

ただし、従来の対面型式やオンライン研修と異なる部分もあるため、eラーニングでコンプライアンス教育を行う際のポイントについて改めてご説明します。

自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう

クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。

階層別研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。

ポイント1:自社のニーズに合わせたシステム選定

自社のニーズに見合ったシステムを選択することにより、コンテンツの充実に注力しやすくなります。

例えば、かつてはオンプレミス型(顧客先サーバーにインストールするタイプ)が主流で、費用やメンテナンスの工数から、導入に二の足を踏むことが少なくありませんでした。しかし現在主流となりつつあるクラウド型のeラーニングシステム(LMS)では、初期導入も容易で、一般的に保守コスト等も比較的安価と言われています。

その他にも、例えばコンテンツを登録するのに毎回ベンダー(システム提供会社) に依頼しないとアップロード出来ないシステムもあります。これでは更新の度に手間がかかり、「無用の長物」となる懸念があるため、使い勝手も重視して選ぶとよいでしょう。

ポイント2:自社コンテンツと既製コンテンツを使い分ける

会社独自の重要なノウハウ等は、自社でコンテンツを作っていく必要があります。

しかし、上述の通り、限られた工数の中での対応になりますので、一般的な知識やスキルは既製コンテンツを上手く活用するのが得策です。

ポイント3:短時間で学習できるスタイルを取り入れる

eラーニングはインターネット環境さえあれば、いつでも・どこでも受講できるので移動時間や業務のスキマ時間に受講するケースも少なくありません。

そのため、一つの動画を5~15分程度の細切れにするマイクロラーニング化が最近では主流です。自社で作成する場合はもちろん、既製コンテンツがマイクロラーニング化されているかは確認しておくとよいでしょう。

マイクロラーニングとは、5分~10分といった短時間での学習スタイル のことを指します。短いコンテンツで学習するため、受講者はスキマ時間を活用して効率的に学習できます。

昨今のビジネス環境では、社員が日々の業務に忙殺されることが多く、まとまった学習時間の確保が難しくなっています。移動中や休憩時間といった「スキマ時間」にサクッと学びたいというニーズが高まっており、マイクロラーニングは、こうした昨今のビジネスマンの行動様式に対応できる学習手法として注目されています。

マイクロラーニングのコンテンツは学習内容が細分化されており、受講者は集中力やモチベーションを維持しやすく、 短時間の集中した学習によって記憶の保持につながりやすいのも特徴 です。反復学習や確認テストなどを組み合わせると、より効果的に知識を定着させることもできます。

マイクロラーニングについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】 マイクロラーニングとは?導入メリットや定着率向上のポイントを解説 | 人材育成サポーター

ポイント4:コンテンツ制作に凝りすぎない

コンテンツは、受講者への理解を進め、研修の成果である行動変容に導く道具に過ぎません。

そのためにはあくまで「わかりやすさ」と「目的」「目標」に集中し、上述の「PDCAサイクル」を速く回して改善に努めることが賢明です。

研修後アンケート・理解度テストの実施なら「AirCourse」

研修後のアンケートや理解度テストの実施は、管理がしやすい「AirCourse(学習管理システム)」がおすすめです。

AirCourseなら、動画視聴後・集合研修後のアンケート・テスト実施が容易で、必要に応じて追加の学習や声かけを行うことができます。システムに標準搭載されているコンテンツに加え、企業オリジナルのコンテンツを作成・配信することが可能です。

自社の社員研修を実りあるものにしたい、さらにアップデートしたいとお考えの方はAirCourseが分かる下記資料をご覧ください。

eラーニングを活用したコンプライアンス研修の成功事例

eラーニングを活用したコンプライアンス研修の成功事例を紹介します。

コンプライアンス教育の効率化と定着化を実現|ラクスル株式会社様

印刷事業や広告事業をはじめ、印刷・集客支援プラットフォーム「ラクスル」、物流プラットフォーム「ハコベル」など多様な事業を展開するラクスル株式会社(従業員数約1,000名)では、法務コンプライアンス統括部が全社のリスクコントロールを担っています。

上場企業として最重要テーマの一つであるコンプライアンス教育において、法務として限られた時間の中で効率的かつ効果的な社内啓発を行う必要がありました。また、社内外に対してコンプライアンスの取り組み実績を客観的データで示すことも求められていました。

そこで同社が選択したのがeラーニングシステムでした。既製コンテンツと自社独自コンテンツを組み合わせて配信できる機能を活用し、下請法の研修動画に加えて自社の社内規定や行動規範に照らし合わせた内容を提供できるようになりました。管理画面で各社員の受講状況を一目で確認でき、未受講者への的確なリマインドも可能となっています。

この取り組みにより、複数分野のコンテンツを限られた人員で配信できるようになり、同時に「受講率」「受講人数」「受講したテーマ」などの客観的データを統合報告書やサステナビリティ関連の情報開示に活用できるようになりました。毎回受講率100%を目指す運用体制も確立し、コンプライアンス教育の質と効率の両面で大きな成果を得ています。

導入後の主な成果

- 工数大幅削減:複数分野のコンプライアンス教育を限られた人員で実現

- 客観的データ化:受講実績の統合報告書・サステナビリティ開示への活用

- 受講率向上:詳細な進捗管理による未受講者への効果的なフォロー体制構築

- 階層別教育:管理職向けなど対象者に応じたカスタマイズ研修の実現

参考: コンプライアンス教育の効率化と定着化を実現|ラクスル株式会社様

中途入社者オンボーディングとリスク管理教育の両立|株式会社ニチイケアパレス様

介護付有料老人ホーム「ニチイホーム」とサービス付き高齢者向け住宅「アイリスガーデン」を首都圏中心に81拠点展開する株式会社ニチイケアパレス(従業員数約3,000名)では、コンプライアンス関連教育を含む包括的な人材育成が課題となっていました。

毎月1日と16日に約30名の中途入社者を迎える中、従来の集合研修では全員に同じ内容を効率的に提供することが困難でした。加えて、介護業界特有のコンプライアンス要件や資格試験対策も含めた体系的な教育体系の構築が求められていました。

eラーニング導入により、中途入社者へのオンボーディングとして導入研修を標準化し、全員に同質の学びを提供できるようになりました。テスト機能を活用して介護福祉士やケアマネジャーの資格試験対策も実施し、アンケート機能で入社後の会社に対する印象調査なども効率的に行えています。

この結果、移動時間による工数削減と感染症リスクの軽減を実現し、365日24時間体制の介護現場でもスキマ時間を活用した学習が定着しました。管理側としても、人員シフトの負担軽減と教育品質の向上を両立できています。

導入後の主な成果

- オンボーディング効率化:中途入社者全員への同質な教育内容提供

- 工数削減:移動時間(片道2時間以上)の大幅な削減を実現

- 資格支援強化:介護福祉士・ケアマネジャー試験対策の効率化

- 現場負担軽減:24時間体制の介護現場でのスキマ時間学習定着

参考: eラーニングで「中途入社者へのオンボーディング」「資格試験対策」「福利厚生」をすべてカバー|株式会社ニチイケアパレス様

金融業界でのコンプライアンス・リスク管理教育の習慣化|第一勧業信用組合様

資産形成サービスに特化した業務を展開する第一勧業信用組合では、お客様本位の業務運営を進める上で、職員の資産形成に関する専門知識習得とコンプライアンス意識の向上が重要課題となっていました。

従来の集合研修では職員が本部に集まる往復時間のロスが非効率で、休暇と重なり欠席となるケースも多く発生していました。金融業界特有の厳格なコンプライアンス要件に対応するため、より効率的な研修方式の導入が求められていました。

eラーニングシステム導入により、集合研修では対話重視の研修、eラーニングでは知識習得のための研修という使い分けが可能になりました。金融庁作成の金融リテラシーガイドブックをテキスト化し、オリジナルの理解度テストや資産形成ビデオクリップを組み合わせたコース設計を実現しています。

この取り組みで職員全員の負担軽減を図りながら、支店別の進捗状況把握と適切なフォローアップ体制を構築できました。定期的な研修実施により学習の習慣化が定着し、資産形成のプロとしての専門性向上を実現しています。

導入後の主な成果

- 業務効率化:集合研修とeラーニングの効果的な使い分けを実現

- 進捗管理強化:支店別学習状況の可視化と適切なフォローアップ

- 習慣化定着:定期的な金融知識研修による学習文化の醸成

- 専門性向上:資産形成コンサルティング能力の体系的な向上

まとめ

eラーニングを活用したコンプライアンス研修は、従来の集合研修では解決困難だった課題を効果的に解決できる手法です。全社統一品質での教育提供、学習データの可視化による効果測定、社会通念の変化に応じた迅速なコンテンツ更新といった特徴により、コンプライアンス教育の効率化と効果向上を両立できます。

ただし、導入コストやITリテラシーの課題、強制力の弱さといった課題も存在するため、自社の状況に応じたシステム選定と運用設計が重要です。既製コンテンツと自社オリジナルコンテンツの適切な組み合わせ、マイクロラーニング化による受講負担の軽減、小テストやリマインド機能を活用した受講促進など、実践的な工夫が成功の鍵となります。

コンプライアンス教育の効果を最大化するには、eラーニングの特性を理解し、自社の課題や受講者の特徴に合わせたカスタマイズを行うことが不可欠です。ラクスルや第一勧業信用組合の事例のように、段階的な導入と継続的な改善により、組織全体のコンプライアンス意識向上と企業価値の向上を実現できるでしょう。

社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。