企業の研修担当者の多くが、学習効果の向上に課題を感じています。「研修を実施しても知識が定着しない」「講義型研修では受講者が受け身になってしまう」「アクティブラーニングを導入したいが方法がわからない」といった悩みは、効果的な研修設計において共通の問題となっています。

これらの課題は、ラーニングピラミッドの理論を活用した研修設計により解決できます。ラーニングピラミッドは、学習方法ごとの定着率を示す理論で、受動的な学習よりも能動的な学習の方が高い定着率を示すことを表しています。この理論を正しく理解し、実践に活用することで、研修効果の飛躍的な向上と参加者の主体的な学習を促進できます。

本記事では、ラーニングピラミッドの基本概念から根拠となる研究、実際の研修設計への活用方法まで、効果的な教育環境構築に必要な情報を体系的に解説します。理論の限界点と注意点も含め、自社に最適な学習環境の設計をサポートします。

効果的なラーニングピラミッド活用で、研修の学習定着率を向上させましょう。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

目次

企業内教育における最良の環境とは

本記事で詳しく解説するラーニングピラミッドでは、「他者に教える」という学習方法が、最も高い学習効果があるとされています。そうであれば、「他者に教える」という学習方法を仕組み化し、社員が互いに教え合うように促すことで組織全体の学習効果を高めることが期待できるでしょう。

つまり、企業内教育における最良の環境とは「社員が互いに教え合う」環境なのです。

これまでの企業内教育では、業務遂行において必要な知識を付与することに重きが置かれ、「社員が互いに教え合う」環境作りはあまり重視されてきませんでした。しかし、ビジネス環境が目まぐるしく変化する時代では、社員が自律的に成長する必要があります。そのためにも「社員が互いに教え合う」環境を整えることが不可欠です。

また昨今、リモートワークが増えているなか、社員同士のコミュニケーション不足も問題視されています。このような背景からも、「社員が互いに教え合う」環境について考えることは、ますます重要になってきています。

本連載ではITを活用して「社員が互いに教え合う」環境を作る方法について考えていきますが、その第一回目である本記事では、「社内教育の見直し」について考えるために、ラーニングピラミッドを説明していきます。

学習方法と学習定着率を関係付ける本理論ですが、実は社内教育の全体像を捉え、教育方法を再検討する上でも有効なのです。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

ラーニングピラミッドとは?

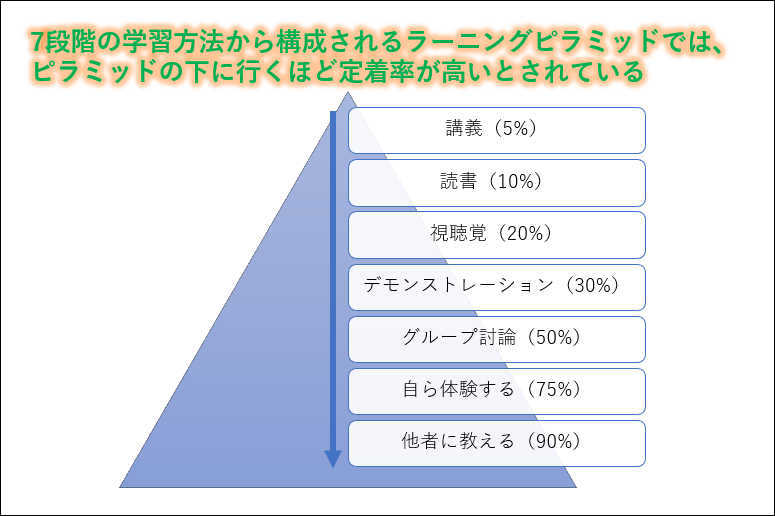

改めて説明すると、ラーニングピラミッドとは、7つの学習スタイルと平均学習定着率を関係づける理論です。その大枠の主張は、受動的な学習に比べ、能動的な学習が高い定着率を期待できるということを示しています。

一般的に学習というと、授業や講義を聞いたり、本を見ながら自分で学習を行ったりといった方法をイメージするでしょう。しかしラーニングピラミッドで挙げられている7つのうち、この2つの学習方法は他の5つに比べて定着率が低いものとされているのです。

そのため、もし社内教育が講義形式の研修や、社員自身の学習に依存しているのであれば、見直す余地があると考えられます。このようにラーニングピラミッドを参考にすることで、教育方法を見直すきっかけが得られるのです。

しかし、実はこの理論にはさまざまな問題点が指摘されています。詳しくは「ラーニングピラミッドの根拠」で説明しますので、まずは理論の全体像を確認しましょう。

定着率を上げる7段階

ラーニングピラミッドでは、ピラミッドの下に行くほど定着率が高いとされていますが、各段階の詳細は次の通りです。

カッコ内の数値が定着率をあらわしています。

講義(5%)

一般的には、学校の授業やセミナーなどに出席している状態を指します。

企業内研修では、ILT(講師つきの集合研修)やウェビナーなどが該当します。

ラーニングピラミッド理論では、ただ席に座って講師の話を聞くだけでは、よほど興味のある内容でない限り講義内容のほとんどを忘れてしまうとされています。

読書(10%)

一般的には、決められた参考書・課題図書などを読むことを指します。

企業内研修では、会社から指定された書籍、もしくは社員が自分で選択した書籍を読むことが該当します。そのほかにも、業務マニュアルや論文を読んだりWeb記事を読んだりすることも含まれます。

自発的学習のために講義以外の時間を確保している点において、ITLよりは能動的だといえますが、ラーニングピラミッド理論では、単に書籍を読むだけでは知識があまり定着しないとされています。

視聴覚(20%)

一般的には、参考書の付録DVDや学習内容に関連したテレビ・ラジオ番組などを視聴することを指します。

企業内研修では、eラーニングもこれに該当します。

書籍と比較すると、動画・音声はより大きなインパクトを脳に与えるため、ラーニングピラミッド理論では、ある程度の知識の定着が期待できるとされています。

デモンストレーション(30%)

一般的には「先生が行う実験を見る」「工場見学に行く」などの行為を指します。

企業内教育では、ILT内で行われる講師による実演が該当します。

最近では、マイクロラーニングで用いられる現場での実務風景を撮影した動画の視聴もこれに含まれます。

実務に即した内容であれば、受講者の感覚に直接訴えかけられるので、ラーニングピラミッド理論では、標準的な内容の講義や読書よりもインパクトが大きく記憶に残りやすいとされています。

グループ討論(50%)

一般的には、グループ内で自由に意見を交換しあうディスカッションや、あらかじめ決められた順番・内容・役割に従って発言するディベートなどを指します。

企業内教育においては、ILTの受講後に講義のテーマに沿って受講者がディスカッションを行うワークショップなどが該当します。

リアルタイムの会話で意見を交換するには、頭の中で筋道立てて考えを整理することと自分の口で意見を伝えることが必要となります。

そのため、ラーニングピラミッド理論では、ただ見るだけ・聞くだけよりもさらに能動的な段階として、知識の定着率が高いとされています。

自ら体験する(75%)

一般的には、体育・美術・家庭科などの実技科目において、実際に自分の手や体を動かして感覚をつかむことや、現場に出向いて自分で調査・研究を行うフィールドワークのことを指します。

企業内教育においては、新入社員の集合研修後に現場に配属されて最初に行われるOJTの他、プロジェクトベースの学習やジョブローテーションなどが該当します。これはデモンストレーションを自ら能動的に行うことになりますから、ラーニングピラミッド理論では、知識の定着率がきわめて高いとされています。

他者に教える(90%)

一般的には、与えられた研究課題に対する結果を他者の前で発表することを指します。

企業内教育においては、直接的には一般教育と同じような研究発表やプレゼンテーションが該当しますが、企業内の場合、通常業務の過程で、新入社員、後輩、同僚に自分が所有する知識や経験を、ティーチングやコーチングなどを通じて伝える機会は数多く発生するため、間接的には、この段階の学習機会を得る可能性が高いといえます。

物事を他人に教えるためには、自分でしっかりと内容を理解していなければならないため、ラーニングピラミッド理論では、もっとも知識の定着率が高い段階とされています。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

ラーニングピラミッドが注目されている理由

ラーニングピラミッドが注目されるようになった背景には、アクティブラーニングの重要性が認知されるようになったということがあります。アクティブラーニングとは、学習者の学習への能動的な参加が確保された学習方法の総称です。2012年に文部科学省がこの学習法を提唱したことで注目が集まりました。

そしてラーニングピラミッドで下層に位置する「グループ討議」「自ら体験する」「他者に教える」の3つは、まさにアクティブラーニングの要素です。そのため、アクティブラーニングの効果性を示す根拠としてラーニングピラミッドに注目が集まるようになりました。

ラーニングピラミッドの根拠

ここまでラーニングピラミッドの基本的な理論について解説してきましたが、実はこの理論には次のような問題点があります。

- 定着率を表す数値に根拠がない

- 理論の出自がはっきりしていない

ラーニングピラミッド理論は、一般的にNational Training Labolatory(アメリカ国立訓練研究所、NTL)の研究を端緒として発展してきたとされています。しかし、実は学習方法の分類や、定着率を表す数値の根拠となる研究は、NTLには存在しないのです。当のNTL自身が根拠となるデータが無いと説明しています。

では、理論や数値の出自はどこにあるのでしょうか。これについて、定着率を表す数値は1913年の”Journal of Education”の記事に起源があるとされ、学習法の分類は、調査可能な範囲では1852年に遡ることができるとされています。そしてこれらがNTLのラーニングピラミッドに統合され、人々に広く知れ渡るようになったのでしょう。

いずれにしても、NTLから広まったラーニングピラミッドは、その起源がかなり古い時期に存在しているようです。そのため、現在の認知心理学の研究と整合性もありません。

ラーニングピラミッドの活用方法

ラーニングピラミッドの学術的な根拠は不十分と言わざるを得ませんが、「他者に教える」などの能動的な学習方法が高い効果を持つことは、直感的にも経験的にも理解できます。そのため、定着率を表す数値の盲信は避けなければいけませんが、大まかに学習の効果を把握する分には問題はないでしょう。

なによりラーニングピラミッドは、教育環境の見直しを行う際の枠組みとしては有効な理論です。なぜなら、ラーニングピラミッドの枠組みを用いることで、さまざまなバリエーションの教育方法を検討することが可能になるからです。

先に7つの学習方法と定着率を説明しましたが、企業内教育との関係性に焦点を当てると、以下のように整理することができます。

| 学習方法 | 企業内教育の例 |

|---|---|

| 講義 | ・ILT(講師つきの集合研修) ・ウェビナー |

| 読書 | ・会社指定の書籍や自選の書籍 ・マニュアル ・web記事 ・論文や研究レポート |

| 視聴覚 | ・eラーニング |

| デモンストレーション | ・研修における講師の実演 ・実務風景を撮影した動画の視聴 |

| グループ討論 | ・ワークショップ |

| 自ら体験する | ・OJT ・プロジェクトベースの学習 ・ジョブローテーション |

| 他者に教える | ・プレゼンテーション ・ティーチングやコーチング |

上記のように企業内教育は多くの種類がありますが、ラーニングピラミッドに沿って整理することで、さまざまな組み合わせを検討することができます。特に、社内教育にいかにしてアクティブラーニングの要素を組み込むか、といった点を考える際に有効です。

例えば、ラーニングピラミッドでは定着率が5%とされている「講義」ですが、講義式の研修に、講師による実演(デモンストレーション)を入れたり、ワークショップ(グループ討議)を取り入れたりすることもできるでしょう。

「読書」にしても、各人が見つけた書籍やweb記事の内容や重要性を、社内チャットツールで他の社員に共有できる環境を整えることで、「他者に教える」機会を増やすこともできます。

このようにラーニングピラミッドを用いることで、既存の企業内教育に新たな視点を与えることができるのです。もし「講義」や「読書」に依存した教育を行っているのであれば、「他者に教える」などの能動的な学習方法を仕組み化してみてはどうでしょうか。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。

ラーニングピラミッドを活用する際の注意点

ラーニングピラミッドを活用する際には、それぞれの学習方法の効果が、個々の学習者の特性やコンテキスト(背景)により変わる点を理解しておくことが重要です。

またラーニングピラミッドでは、学習方法別の記憶の定着率にフォーカスしていますが、もちろん定着率は学習者の主体性や復習といった要素も重要です。

そのため、ラーニングピラミッドを活用する際は以下の3点をおさえておきましょう。

個々の学習スタイルへ配慮する

全ての人が同じように学ぶわけではありません。一部の人は視覚的に、また一部の人は聴覚的に、または体験的に学ぶことが得意です。対象者の学習スタイルを理解し、それに合った教育方法を選択することが大切です。

実践的な学習を重視する

理論だけではなく、実際の業務に即した学習を取り入れることが重要です。体験学習や他者への教示は、自身の理解を深めるだけでなく、具体的なスキルも身につけられます。また、学んだ内容が実践で活きることが分かれば、学習者のモチベーション向上にも繋がります。

フィードバックの確保

他者に教えることで得られるフィードバックは、自己評価を正確にするために不可欠です。教える側も学ぶ側も、自身の理解度を確認し、必要な改善点を見つけ出すことができます。

これらの注意点を意識することで、より効果的にラーニングピラミッドを活用できるでしょう。

社員教育にeラーニングを活用した事例

ラーニングピラミッドの理論を踏まえた効果的な社員教育を実現するために、多くの企業がeラーニングを活用しています。能動的な学習と受動的な学習を組み合わせた教育環境により、学習定着率の向上を実現している事例をご紹介します。

専門性向上と経営理念浸透で全社的な学習文化を構築|C-United株式会社様

珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすることを理念とするC-United株式会社様では、本部スタッフの専門性向上が重要な課題でした。約半数が店舗出身のメンバーで構成される本部において、各部署に必要な専門知識の習得と、既存の社内教育プログラム「珈琲大学」との効果的な連携が急務となっていました。

同社がAirCourseを選んだ決め手は、各部署の異なるニーズに対応できる豊富な専門コンテンツと、オリジナルコンテンツのアップロード機能でした。経理部門には経理財務や経営戦略、マーケティング部門にはマーケティング関連コースを提供し、部署ごとに月60分の学習時間を確保しています。学習を促進するビンゴカード制度や就業時間内での学習推奨により、受動的な動画学習から能動的な実践への橋渡しを実現しています。

導入後の主な成果

- 学習者の約70%が知識向上と業務活用を実感

- 上長の80%以上が部下のスキル向上を評価

- 部署間異動時の専門知識習得を効率化

参考:C-United株式会社様のAirCourse導入・活用事例

集合研修とeラーニングの効果的な使い分けで学習効率を向上|第一勧業信用組合様

第一勧業信用組合様では、職員の資産形成に関する専門知識習得とコンサルティング能力向上が重要な課題でした。従来の集合研修では往復の移動時間ロスや欠席による機会損失が発生し、ラーニングピラミッドの理論を踏まえた効率的な学習体系の構築が求められていました。

同社がAirCourseを導入した決め手は、受講者の学習進捗状況の分かりやすさと、管理者側でのオリジナル教材作成の容易さでした。集合研修は対話重視の内容(ラーニングピラミッドの上位層)、AirCourseは知識習得のための研修(下位層)と使い分けることで、効率的な学習体系を構築しています。金融庁作成のガイドブックをベースにしたオリジナルテストや資産形成ビデオクリップの視聴を組み合わせ、受動的学習から能動的実践への段階的な学習を実現しています。

導入後の主な成果

- 集合研修とeラーニングの効果的な使い分けを実現

- 支店別進捗状況の把握と個別フォローアップが可能に

- 金融リテラシー向上のための継続的学習環境を構築

反転学習と受講者ファーストの工夫でwin-win教育環境を実現|フジ産業株式会社様

産業給食、メディカル給食、学校保育園給食を提供するフジ産業株式会社様では、事業所が国内各地に点在し、多様な勤務形態の社員への統一的な教育提供が課題でした。365日3食提供や交代制勤務など、全員が同じ時間に集まることが困難な業態において、ラーニングピラミッドの理論を活用した効果的な学習環境の構築が求められていました。

同社がAirCourseを選んだ理由は、豊富な既存コンテンツと使いやすいユーザーインターフェース、コストパフォーマンスでした。1年目社員向けの「傾聴力」研修では、事前課題用の寸劇動画を作成し、Zoomでのオンライン研修で動画を解説する反転学習形式を採用しています。10-15分程度のマイクロラーニング化により、忙しい社員でも無理なく学習できる環境を整備し、受講者と講師双方にとってwin-winの教育環境を実現しています。

導入後の主な成果

- 受講者と講師双方の負担軽減を実現

- 反転学習により研修の質を向上

- 受講履歴管理により全員受講を徹底

まとめ

7つの学習スタイルと平均学習定着率を関係づけるラーニングピラミッドですが、本記事で解説したように、様々な問題点が指摘されています。実際、学術的な文脈での使用には耐えられない理論でしょう。

しかし、社内教育の見直しを行う際には効果的な理論です。例えば、現在行われている教育方法をラーニングピラミッドに沿ってマッピングしてみることで、どのような教育に偏りがあるのかを把握することができます。

さて、社内教育を見直した結果、「他者に教える」学習方法が不足していた場合、これをどのように取り入れれば良いのでしょうか。さらに言えば、「他者に教える」を仕組み化し、本連載のテーマである「社員が互いに教え合う」環境を整えるには何が必要なのでしょうか。

本記事でも少し触れましたが、ITの活用が解決策の1つです。そこで次回は、最新のITを活用して、どこまで「社員が互いに教え合う」理想の教育環境が作れるのかをSlackを例にし「第2回:Slackとは│メールやLineとの違い」と題しまして検証します。

人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細

AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法

階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像

理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。