リモートワークを導入する企業が増えるなか、集合研修がオンライン研修へと急速にシフトしています。しかしその一方で、従来の集合研修では対応しきれない課題が浮き彫りになっています。

例えば時間や場所の制約、受講者の進捗管理の困難さ、研修コンテンツの更新の手間など、人材育成担当者が直面する問題は多岐にわたります。

こうした課題を解決する手段として、 LMS(Learning Management System:学習管理システム)の導入が注目されています。 LMSを活用することで、いつでもどこでも学習できる環境と、効率的な研修管理を両立できるようになります。

本記事では、 LMSの基本的な概念から5つの特徴、導入メリット・注意点、さらに具体的な活用方法と成功事例 まで体系的に解説します。効果的な人材育成システムの構築を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。

目次

LMS(学習管理システム)とは

LMS(学習管理システム)とは、Learning Management Systemの略で、 eラーニングの実施に必要な学習コンテンツの配信やテスト・アンケート結果の管理を行うシステム です。

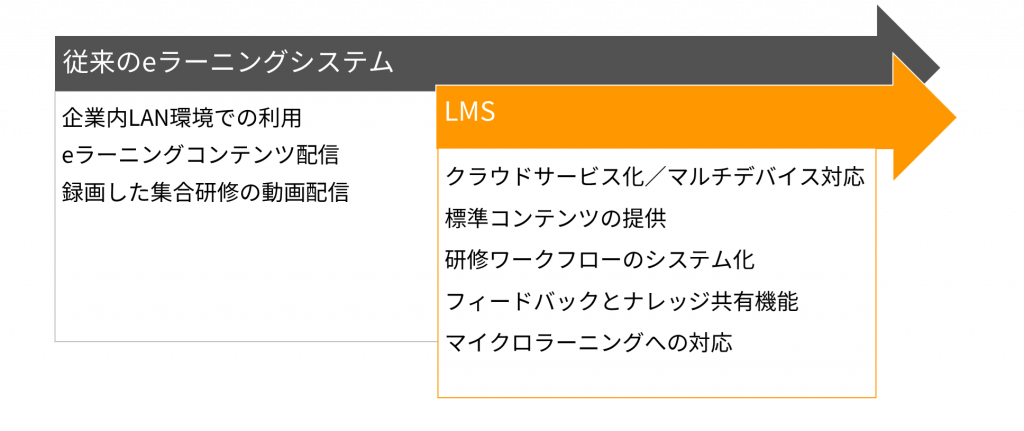

従来のeラーニングシステムは、別途購入したeラーニングコンテンツや社内集合研修を録画した動画を、企業内LAN経由で配信するのが主な利用形態であり、あくまでも集合研修を補完する位置づけでした。

これに対して、LMSは、クラウド環境での利用を前提としており、多様な研修形態に対応し、研修管理業務のシステム化を促進することを目的としています。

eラーニングとの違い

eラーニングとLMSは、同じ意味で使われがちですが、双方には違いがあります。eラーニングとは、インターネットやデバイスを用いて、学習することを指します。一方でLMSとは、eラーニングを管理するシステム自体のことを意味します。

オンライン研修との違い

LMSとよく似た言葉にオンライン研修があります。オンライン研修はZoom等のビデオ会議ツールを用いた研修のことです。一般的にライブ配信で行われ、リアルタイムでの研修を前提としています。

5つの特徴

LMSは、従来のeラーニングシステムと比較すると5つの特徴を持ちます。

1. クラウドサービス化/マルチデバイス対応

オフィス、自宅、あるいはそれ以外の場所にあっても、公衆インターネット回線を通じて、PCあるいはスマートデバイスで利用でき、 いつでもどこでも受講できる環境が提供される ようになります。

2. 標準コンテンツの提供

従来のeラーニングシステムの場合は、eラーニングコンテンツの販売がベンダーの重要な収入源でしたが、LMSでは、サブスクリプション・モデルに基づくLMSプラットフォームの利用料が主な収入源となります。

これに合わせて、従来別売されていたeラーニングコンテンツが、 利用契約内で受講し放題となる標準コンテンツとして提供されるようになった ことが最新のLMSの第2の特徴です。

初期の標準コンテンツは、新卒研修で使われるような初歩的な内容のコンテンツが中心でしたが、質、量ともに充実する傾向にあり、中堅・管理職・経営層向けのコンテンツも含まれるようになってきています。

3. 研修ワークフローのシステム化

従来のeラーニングシステムでは、受講の申請から受講後アンケートの提出に至る一連の研修ワークフローは、電子メール、ファイルサーバなどを使用した手作業で実行されており、受講履歴データもExcelなどの汎用ソフトウェアで管理されていました。

LMSの第3の特徴はこの研修ワークフローをシステム化できることです。LMSでは、研修企画段階で、研修ワークフローをオンラインで設定し、以降の 一連の業務プロセスも全てオンラインで処理 することができます。

これにより、研修管理者の負担が大幅に軽減されるだけではなく、受講履歴データもLMS内のデータベースに一元的に管理されるため、特定の社員が受講した全ての研修を時系列にレポートするといった集計、分析が可能になります。

4. フィードバックとナレッジ共有機能

従来のeラーニングシステムでは、eラーニングコンテンツの配信が主な機能であり、確認テストの実施や受講後アンケートの提出といったフィードバック作業は、受講者と研修担当者間で、手作業で行われていました。LMSの第4の特徴はこの フィードバック作業をオンライン化できる ことです。

さらに、最新のLMSでは、ナレッジ共有機能も提供され始めています。最新のLMSが提供するナレッジ共有機能を利用すると、研修動画に対してコンテンツに対してYouTubeのような「高く評価」やコメントを書き込む機能を提供することにより、過去の受講者の評価や質疑応答の内容を蓄積し、新規受講者の受講意欲や理解度を高めることが可能になります。

5. マイクロラーニングへの対応

LMSの第5の特徴は、マイクロラーニングへの対応です。

マイクロラーニングとは、マイクロコンテンツ(数分程度の短い動画)を使用する新しい研修形態で、実習、ワークショップやOJTといった従来オンラインでは難しいとされてきた研修のオンライン化を実現するものとして注目されています。

LMSでは、スマートフォンなど一般的なデバイスで録画された動画を、アップロード、編集する機能を提供することにより、専用の機材や専任担当者を準備することなく、マイクロコンテンツを作成することが可能となります。また、登録された数多くのコンテンツにタグを付与することで、研修のテーマや受講者のスキルレベルに合った複数のコンテンツを抽出し、カスタムコンテンツとして提供することも可能となります。

参考: マイクロラーニングとは何か?特徴と効果的な活用方法を解説

導入メリット

ここからはLMSを企業に導入するメリットについて、受講者側と管理者側に分けて解説します。

実際の導入事例を見て、自社に最適なツールを選びましょう

実際に導入した企業の成功事例や効果測定の方法を詳しく紹介しています。自社と似た業種・規模の企業の事例を参考に、導入後の効果をイメージしてください。

(受講者側)学習の進捗状況が把握しやすい

LMSでは、受講者が過去の学習履歴やテスト結果を確認できます。自分自身で学習の進捗度合いを把握できるため、課題や不明点を明確にした上で研修に取り組むことができます。

(受講者側)時間や場所を選ばずに自分のペースで学習ができる

LMSは、インターネット環境があればPC・スマホ・タブレットなどのデバイスを使用して、時間や場所を選ばずに学習することができます。また、同じコンテンツを繰り返し何度も見返すことができるため、受講者が自分自身のペースで理解を深めることができます。

(管理者側)データドリブンな人材開発ができる

従来の集合研修では、研修内容を受講者がどれくらい理解しているのかを定量的に分析することに課題がありました。

一方でLMSでは、タレントマネジメントシステムなど人材開発のツールと連携して活用することで、データドリブンな人材開発を可能とします。

たとえば、LMSの管理機能で各従業員の得意分野や苦手分野を把握し、会社にとって不足しているスキルを伸ばしていくことや、従業員一人ひとりの得意スキルを活かせるポジションに移動させるといったことができます。

(管理者側)コストの削減につながる

LMSを導入することで、研修の講師や実施する会場の確保が不要となります。既存の研修コンテンツもしくは新たに制作したコンテンツをLMSに登録し、受講してもらうだけで研修が実施できるため企業にとって大幅なコスト削減になります。

(管理者側)教材のアップデートがしやすい

コンプライアンスや法律にかかわる領域では、毎年のように法改正が行われ、教材をアップデートする必要があります。LMSには教材の修正ができる機能が搭載されており、このような法改正のたびに簡単に教材をアップデートすることができます。

eラーニングの活用でスキルアップを実現した事例

LMS(Learning Management System)は、効率的な学習管理と継続的なスキルアップを実現するための重要なプラットフォームです。

ここでは、LMSの機能を最大限に活用して、社員の専門性向上や組織全体の教育効率化を実現した企業事例をご紹介します。オンライン資格講座との連携、マイクロラーニングの活用、階層別研修の体系化など、各社が抱える課題に応じたLMSの柔軟な運用が成功のポイントとなっています。

これらの実践例から、自社に最適なLMS活用方法のヒントを見つけることができます。

オンライン資格講座と組み合わせた転職支援プログラムを提供|パーソルテンプスタッフ株式会社様

人材派遣業界において専門スキル習得による転職支援を行うパーソルテンプスタッフ株式会社様では、登録スタッフの経理職転職を支援する「ネクスク経理」サービスにLMSが必要でした。従来は単独の学習システムでは既存のオリジナルコンテンツと資格講座を一元管理できず、受講者の学習進捗や理解度を体系的に把握することが困難でした。

AirCourseのLMS機能により、オンライン資格講座STUDYing(スタディング)と自社オリジナルコンテンツを統合した学習環境を構築しました。3.5ヶ月のコースを週次目標に分割し、毎週更新されるカリキュラムで受講者が明確な学習計画を持てるようになりました。進捗管理機能により全体の学習状況を可視化し、遅れている受講者にはメール・電話・LINEでの個別フォローアップを実施。キックオフや中間ミーティングもZoom録画してコースに組み込み、いつでも振り返りできる環境を提供しています。

導入後の主な成果

- LMS上でSTUDYingとオリジナルコンテンツを一元管理し学習効率を向上

- 週次目標設定と進捗可視化により受講者の学習継続をサポート

- 個別フォローアップ体制により高い受講完了率と転職支援を実現

参考: 理想のキャリア形成に向けた手厚いサポートを実現|パーソルテンプスタッフ株式会社 AirCourse活用事例

直感的な操作性と多様なファイル対応でLMS活用を全社展開|多摩都市モノレール株式会社様

鉄道事業を展開する多摩都市モノレール株式会社様では、24時間体制の現場作業員を含む多様な勤務形態において、集合研修の限界が課題でした。欠席者への個別対応コストや紙ベースの出欠管理の手間、さらにコロナ禍での集合制限により、効率的な学習管理システムの導入が急務となっていました。

AirCourseを導入し、各部署が自発的にeラーニングコンテンツを作成・配信するボトムアップ型の教育体制を構築しました。導入の決め手となった「直感的な操作性」により現場社員でも簡単にシステムを活用でき、「多様なファイル形式対応」によりPowerPointやPDFなど既存資料をそのまま教材として活用可能になりました。安全管理推進室から始まった活用が全社に拡大し、社長の年頭挨拶から技術マニュアルまで幅広いコンテンツを一元管理。各部署のニーズに即したオリジナルコンテンツを効率的に制作・配信しています。

導入後の主な成果

- 各部署での自発的なコンテンツ作成により現場ニーズに対応した教育を実現

- 直感的な操作性と多様なファイル対応により全社でのLMS活用を促進

- 集合研修から脱却し時間効率と受講満足度を大幅改善

参考: eラーニングを各部署が自発的に活用する環境を構築し、教育の効率化・効果UPを実現|多摩都市モノレール株式会社様 AirCourse活用事例

高品質コンテンツと階層別研修で医療現場の教育を体系化|医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様

福岡徳洲会病院様では、24時間体制の医療現場において事務職員の教育体系化が課題でした。病院経営に求められるスキルが高度化する中、夜勤・シフト勤務により集合研修の実施が困難で、時間・場所の制約やコロナ禍での感染リスクにより、公平で効率的な教育提供ができない状況でした。

AirCourseを導入し、役職ごとに必要なスキルを明確化した階層別研修を実現しました。課長クラスには「アカウンティング」「KPI管理」などの経営視点、係長クラスには「リーダーシップ」「フォロワーシップ」などのチーム運営スキル、主任クラスには「Excel統計」などの実務スキルを体系的に提供。AirCourseの高品質で統一性のあるコンテンツ(講師の話し方・リズム感、背景・スライドデザインの一貫性)により、ストレスのない視聴体験を実現。30分程度のコンテンツが5分程度に区切られているマイクロラーニング設計により、スキマ時間での学習を促進しています。

導入後の主な成果

- 役職別に体系化された階層別研修により段階的なスキルアップを実現

- マイクロラーニング設計により24時間体制職場でも学習継続率向上

- 高品質で統一性のあるコンテンツにより視聴体験とストレス軽減を実現

参考: 医療現場の教育課題を解決!マイクロラーニングで実現する効率的な人材育成|医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様 AirCourse活用事例

導入する際の注意点

LMSを導入する際に、担当者は以下の点について留意する必要があります。

自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう

クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。

階層別研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。

コンテンツを内製する場合、時間と手間がかかる

特定の業界の知識や慣習などに関する研修では、既存のコンテンツだけでは学習ニーズが満たせず、コンテンツを自社で内製する必要がある場合があります。必要な知識やスキルを習得させやすいというメリットがありますが、制作には時間と手間がかかります。

自社に教材制作のノウハウや経験がない場合は、学習コンテンツの制作を代行してくれるサービスを用いることも検討しましょう。

学習の意欲が受講者個人に依存しやすい

集合研修とは異なり、eラーニングでは受講者が講師や管理者の目の届かない場所で学習します。リアルでの受講者同士のコミュニケーションもないため、学習の意欲が受講者個人に委ねられることになります。

管理者は学習の進捗状況やテスト・アンケートの結果を踏まえて、進捗や習熟が芳しくない受講者に個別でフォローアップすることが求められます。

実技での研修が難しい

知識を取り入れるなどインプット型の研修とLMSは相性が良いものの、実際に体を動かす必要がある実技研修や受講者同士で、リアルタイムにコミュニケーションを取りながら進めるような体験学習には不向きです。

受講者の能力に応じて、eラーニングでの研修と実習を使い分けることが求められるでしょう。

具体的な活用方法・活用シーン

ここからはLMSを活用したより効果的な社員教育の活用法としてインターバル型研修とソーシャルラーニングについて解説します。

1. インターバル型研修

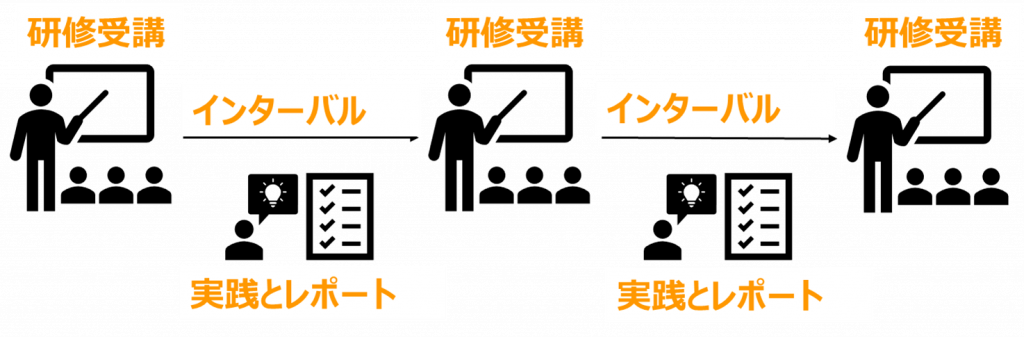

インターバル型研修とは1つのテーマの研修を一度にまとめて実施するのではなく、数ヵ月間のインターバルを間に挟んで複数回に分けて実施する研修形態です。

インターバル期間に前回の研修で学習したことの実践とそのレポートが義務付けられていることが特徴で、研修内容の定着化に非常に効果が高いといわれています。

しかし、インターバル型研修は効果が高いとされているにもかかわらず、研修担当者の管理負荷が大きいため、 実際に実施している企業が少ないのが現状 です。

インターバル型研修では、長期間にわたって多数の受講者の研修受講やレポート提出を管理する必要があり、研修管理者の負荷が重く、担当者の変更に伴う引継ぎ不足などが発生するといった多くの課題がありますが、LMSを活用することで、この課題を解決することができます。

LMSを利用すると、 研修受講履歴やレポート提出状況をデータベースで一元的に管理し、担当者の変更に伴う引継ぎ不足などのリスクを解消 することができます。また、レポートそのものをオンライン化することで、紙やファイルのやり取り、コピー、集約といった作業も不要になり、研修管理者の負荷が大きく低減されます。

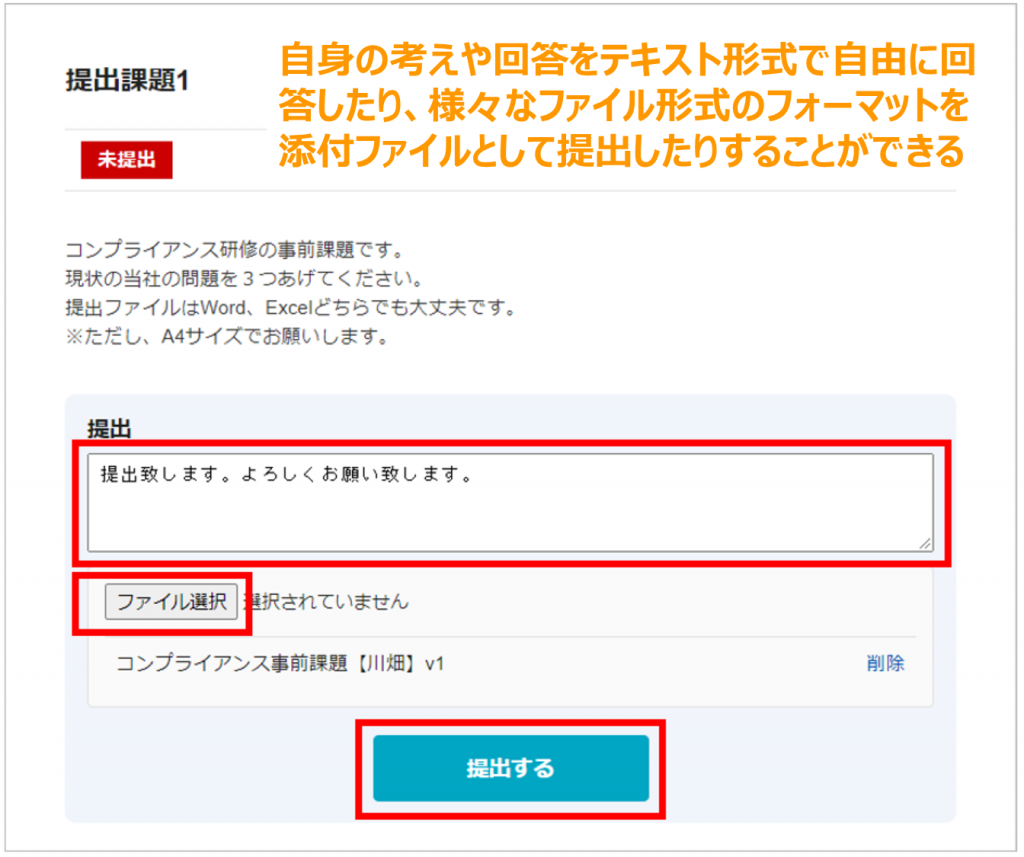

例えば、KIYOラーニングが提供するクラウドサービスAirCourseには、インターバル型研修の実施に大変効果的な「提出課題」機能があります。

この機能を使うと、受講者が、課題に対し自身の考えや回答をテキスト形式で自由に回答したり、様々なファイル形式のフォーマットを添付ファイルとして提出したりすることができます。

また、管理者向けにも多くの機能が備わっており、例えば、課題提出の進捗状況を全受講者について一覧表として表示する機能もあります。

2. ソーシャルラーニング

ソーシャルラーニングとは、TwitterやLINEといったSNSをツールとして活用する学習方法のことです。

SNSでのやりとりを通じて行うため、職場の人間関係に限定されず、業務上の接点がない人や全く面識のない人でも、誰とでも学び合うことができる学習形態です。

参考: ソーシャルラーニングとは何か?実現するためのITインフラとは

3. コンプライアンスなどの全社員研修

コンプライアンス教育など、全社員を対象とした研修の場合、LMSを用いる企業が増えています。

セクハラやパワハラ・個人情報保護などコンプライアンス教育は役職を問わず、研修を受ける必要があるのが一般的です。そのため、一度に多くの社員が受講することができる研修会場を確保しなければならず、研修内容の作成や出欠管理など、担当者の負担が大きくなります。

そのため、集合研修ではなくLMSを活用しオンラインで実施することによって、短期間かつコストを抑えて実施することができます。

参考: eラーニングでコンプライアンス教育を行う7つのメリット

まとめ

LMSは、従来の集合研修の限界を超えて、いつでもどこでも学習できる環境を提供する次世代の学習管理システムです。クラウドベースでの利用、豊富な標準コンテンツ、研修ワークフローのシステム化、フィードバック機能、マイクロラーニング対応という5つの特徴により、効率的かつ効果的な人材育成を実現します。

導入時は、目的の明確化と運用体制の整備が大切です。特に受講者のモチベーション維持は重要な要素であり、自発的な学習を促進する仕組みづくりが欠かせません。インターバル型研修やソーシャルラーニングなど、従来では実現困難だった高度な研修形態も、LMSの活用により現実的になります。

リモートワーク時代において、LMSは単なる学習ツールを超えた戦略的な人材育成基盤として位置づけられます。組織の学習文化を変革し、継続的な成長を支援するプラットフォームとして、今後ますます重要性を増していくでしょう。

社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを

社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?

そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。